Liens vers les articles de la série :

x Partie 1 – Testez vos biais!

x Partie 2 – Une méthode pour limiter ses biais idéologiques ?

x Partie 3 – Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles.

A la fin du billet précédent, nous posions les questions suivantes : est-il possible d’obtenir une description du monde qui intègre toutes les données disponibles et ferait la synthèse de tout ce qui est essentiel pour parer à tous les enjeux, au moins ceux qu’on a déjà identifiés ? Ou, dit autrement : est-il possible d’avoir une synthèse qui serait « objectivement la plus objective » ou, dans la perception de certains, qui serait « neutre » ? Est-il possible d’obtenir, en adoptant vraiment très rigoureusement la méthodologie décrite dans la partie 2 une description du monde exempte « d’erreurs critiques », c’est-à-dire qui permette de ne louper aucun enjeu essentiel, qui prenne en compte tous les enjeux identifiés collectivement ?

Bon comme vous vous en doutez, pour nous la réponse est non, c’est la thèse qu’on va défendre ici.

A. De l’impossible exhaustivité

Une première chose que l’on peut dire (un premier argument) pour défendre cette thèse, c’est déjà qu’il va être difficile de faire une description qui reste lisible et utilisable si elle est trop chargée. Imaginez une mappemonde qui représente toutes les informations possibles applicables à une mappemonde, pour s’assurer de ne louper aucun enjeu… on pourrait tenter une représentation qui ne contient aucune erreur ni aucun manquement du tout ! On va d’abord mettre toutes les délimitations terre-mer. On va ajouter les informations classiques (frontières, noms des espaces géographiques, repères spatiaux). Les rivières, les lacs, les fleuves, les routes, les chemins, etc. On peut ajouter les altitudes, les altérations du paysage, mais aussi on peut même ajouter les maisons, les arbres, les haies… ou encore les cailloux ! Sur une représentation figée et à échelle limitée, cela deviendra vite illisible, car aussi dense en information que la réalité elle-même, et ce sera inutilisable. C’est aussi vrai d’un texte : on est obligé de faire des choix, de ne donner que les informations qu’on juge pertinentes soi-même aux objectifs qu’on poursuit sur le moment, sinon on écrit une encyclopédie et on ne fait plus juste passer le message qu’on cherche à faire passer. Trop d’information tue l’information1. Mais bon, cet argument n’est pas totalement indépassable : on pourra toujours arguer qu’il suffit de se limiter aux informations qui ont un enjeu identifié… au regard du sujet abordé ou de l’objectif visé. C’est aussi vrai pour la mappemonde, si on a un outil en ligne dynamique, il permet de filtrer l’information, par exemple les routes, pour répondre à un objectif précis, par exemple aller d’un point A à un point B… sans avoir à se taper en même temps le listing de tous les arbres croisés.

Bon, nous avons ici assez d’éléments pour donner le sens le plus basique de la maxime « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles » : cette maxime, elle vise au départ à dire que même si aucune description n’est parfaitement exacte, il y a un point de basculement à partir duquel l’approximation effectuée est « suffisamment acceptable » pour répondre aux objectifs qu’on aura identifiés (critère d’utilité). Jusqu’ici, tout ce qu’on a dit, c’est que produire un modèle exhaustif est au minimum « peu pratique ». Mais on va voir qu’on peut aller jusqu’à considérer que c’est impossible (c’est notre cas).

En effet, imaginons un cas idéal, « d’hyperconcertation », qui nous aurait permis d’obtenir une liste de tous les enjeux existants par rapport à un « système » donné. Comme il n’est (au minimum) pas pratique de produire une description du monde exhaustive, il va falloir trier les informations qu’on laisse de coté. Ce travail de « tri pertinent » à faire pour produire une description qui se limite aux informations qui ont un enjeu au regard du sujet abordé, c’est nous-même ce que nous nous efforçons à faire de notre mieux dans nos articles, dans un souci de rigueur et de transparence. Mais il résulte nécessairement d’une appréciation un minimum subjective… de ce qui est pertinent, de ce qui est essentiel et de ce qui est « négligeable » (comme enjeu, et donc comme information). On revient donc à la case départ : nous allons mettre ce qui est important à nos propres yeux, et avoir des possibles angles morts concernant ce qui est important pour les autres, au final. Même si on avait la liste de tous les enjeux, le poids qu’on leur accorde, et donc notre propension à les sacrifier pour le nécessaire compromis, nous est propre2. Cette contrainte du nécessaire allégement introduit une sorte de circularité (retour à la nécessité de jauger de ce qui est « plus important ») qui rend donc impossible de formuler une description du monde qui ne néglige aucun enjeu essentiel, pour quiconque.

Si vous n’êtes pas convaincu par cet argument là, patience, nous en avons un autre. L’autre argument que nous souhaitons avancer pour défendre notre thèse est connexe mais subtilement différent. Lui aussi conduit à affirmer que ce n’est pas seulement difficile mais bien impossible de produire une description du monde qui prenne en compte tous les enjeux. Que le compromis nous oblige à sacrifier des enjeux. Nous allons d’abord illustrer cela avec des exemples peu évidemment politiques (c’est-à-dire dont les dimensions politiques ne sautent pas aux yeux au premier abord, mais vous verrez qu’il y en a), puis nous referons une illustration, cette fois avec un sujet de société, c’est-à-dire pour lequel il y a des tensions politiques explicites dans la sphère publique.

Faux versus Non-vrai

[Edit: le présent encart a été rédigé alors que l’article était en phase de dernière relecture, pour répondre à une vidéo que Mr Phi venait de sortir et qui contenait un épilogue à propos de l’expression « tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». Puisque nous nous adressons peu ou prou aux mêmes personnes, que sa vidéo nous était apparue comme (pour le dire avec le moins d’emphase possible) très insatisfaisante et comme contradictoire avec ce que nous défendons dans nos articles, il nous a semblé important d’y répondre. Cependant, l’urgence n’est pas un terrain aisé, particulièrement pas quand on en vient à des considérations très techniques. Nous avons fait quelques éditions mineures dans cet encart, pour corriger des assertions fausses. Mais surtout (étant donné que cet encart pose non seulement quelques problèmes d’erreur mais aussi de clarté), pour les gens qui voudraient le lire – et nous rappelons que la lecture des encarts n’est pas nécessaire pour la compréhension des articles – nous ne saurions trop conseiller d’aller également lire les commentaires de Limonadologie et de Gaudin dans la section commentaires de cet article, nos réponses à ces commentaires, ainsi que l’excellent billet de Quentin Ruyant, « Tous les modèles sont faux?« , sur son blog Un grain de sable dans le désert de la communication de masse. Ces lectures devraient permettre d’éclaircir quelques points restés ambigus ou insuffisamment développés.]

Il n’est pas pratique (point de vue du réalisme fort non naïf*) voire pas possible (point de vue du réalisme modéré à faible et non-réalisme*) de produire une description du monde qui est exhaustive, et en ce sens, la description du monde ou d’un système ne sera pas « vraie » au sens fort du terme « vrai »: il manquera toujours des trucs3. Cet état de fait est assez facilement admis par la plupart des épistémologies (à part les réalistes naïfs, qui eux ne perçoivent même pas qu’il n’est pas pratique de faire une description exhaustive, sinon l’information est noyée).

Cela ne signifie pas pour autant que la description est « fausse » : en réalité, elle peut être une approximation acceptable, alors on pourrait dire qu’elle est « non-vraie » plutôt que de dire qu’elle est fausse. Non-vrai désigne donc ici « approximation suffisamment proche de la réalité telle qu’elle est perçue pour sembler acceptable ». Bon, on sera tous d’accord sur ça : il y a des trucs sur lesquels tout le monde s’accordera qu’ils sont carrément faux (la terre est carrée) et d’autres qui sont seulement non-vrais (la Terre est ronde, si on considère que l’approximation concernant ses reliefs et son volume sont acceptables). Il y a une hétérogénéité, dans ce qui est qualifié de « faux ».

Pour les réalistes non-naïfs, il n’y a pas beaucoup d’enjeu à rappeler cette évidence que « tous les modèles sont soit faux soit non-vrais, il n’y a pas de modèle vrai », car pour eux répondre aux réalistes naïfs qui considèrent que le modèle vrai existe (mais qui sont assez minoritaires dans les discussions en épistémologie) est un enjeu faible. En revanche, ils peuvent voir un enjeu d’un autre ordre : il y aurait (pour nous ce sont des fantômes, mais soit) des gens qui sont tout-se-vautistes, et qui utiliseraient cette maxime pour argüer que toutes les opinions se valent et que c’est même la philosophie qui le dit (ça leur ferait un argument d’autorité : « tous les modèles sont faux, donc tout se vaut » !). C’est ainsi dans sa dernière vidéo en date, M. Phi argüe que l’on devrait cesser d’utiliser la maxime, et qu’à la place on dise quelque chose comme « les modèles peuvent être faux ou non-vrais, ils ne sont pas tous faux au sens fort du terme faux, et certains sont utiles ».

Le problème est que la maxime ne s’adresse en réalité pas, pour les non réalistes, qu’aux réalistes naïfs (ceux qui prétendent que le vrai existe) ! Et l’inconvénient de la reformulation faite ci-dessus au final, est qu’elle passe à coté de l’interprétation et de l’usage (l’utilité réelle) qu’en font la majorité des utilisateurs de cette maxime : une fois qu’on a admis qu’aucun modèle n’est totalement exempt d’erreur (soit : « tous les modèles sont faux »), le critère pour trancher le non-vrai du faux, c’est le critère d’utilité du modèle. En d’autres termes, Monsieur Phi passe dans sa vidéo à coté des enjeux de ceux qui utilisent la maxime, des raisons pour lesquelles pour eux « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles »… est acceptable ET utile! Si lui ne trouve pas la maxime acceptable, c’est parce que ses enjeux à lui (les objectifs qu’il a identifiés et priorisés) se focalisent sur « tous les modèles sont faux », ils sont différents de ceux des pragmatistes qui eux se focalisent sur la nécessité de trancher le non-vrai du faux avec un critère (puisque pour les pragmatistes, l’adéquation au réel est un critère insuffisant voire, pour le père du pragmatisme nominaliste William James, n’est pas un critère du tout), qui est à leurs yeux l’utilité.

On notera de plus que pour répondre aux tout-se-vautistes, en fait, il est possible de rappeler la deuxième partie de la maxime : tout est faux, mais tout ne se vaut pas, car même pour les utilisateurs de cette maxime, tout n’est pas utile au même titre.

Nous allons ici nous concentrer sur ce que cette maxime cherche à dire, à savoir, le critère d’utilité est utile (nécessaire même) dans les discussions sur le vrai et le faux (ou, pour être précis, le non-vrai et le faux) et vous pouvez, si vous êtes logicien, et que la maxime vous fâche, vous dire qu’on cherche bien ici à réfléchir aux critères qui visent à distinguer le non-vrai du faux4.

*NB : Les étiquettes sont relatives les unes aux autres, et il est très compliqué de se mettre d’accord sur ce que signifiera faible/ modéré/fort.

B. Premier exemple : la définition des cas cliniques en santé publique.

Ce N’est Qu’une Théorie enseigne les statistiques appliquées à l’épidémiologie (les bases) depuis une dizaine d’années à des chercheurs en santé publique5.

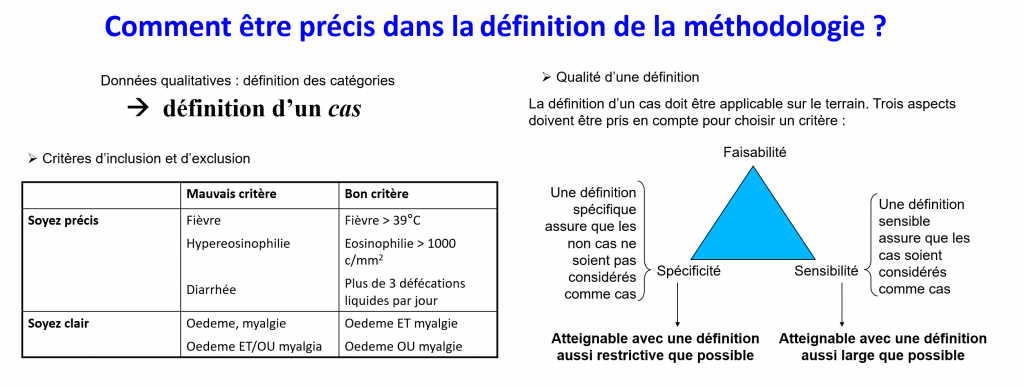

Voici la manière dont, au moins pour le montage des protocoles d’acquisition des données, on enseigne à « définir un cas » (dans le cours sur « comment éviter les biais méthodologiques », section « en étant précis dans la définition de la méthodologie pour éviter que d’une collecte de données à l’autre, on n’échantillonne pas la même chose »). La première chose, c’est de définir des critères d’inclusion, et des critères d’exclusion. Par exemple, qu’est-ce qu’un « cas » de Paludisme ? On pourra citer « avoir du Plasmodium dans le sang, avoir de la fièvre, avoir les amygdales gonflées, avoir une grande fatigue ». Des médecins argumenteront en faveur ou en défaveur de certains critères « on peut être un porteur asymptomatique de Plasmodium, et avoir de la fièvre pour d’autres raisons, donc ces deux critères ne suffisent pas, il faut ajouter des critères ! ». Par exemple « ne pas avoir d’autre maladie identifiée » peut être un critère d’exclusion qu’on ajoute à la liste. Certains se limiteront à « avoir un test de diagnostic rapide (TDR, les tests sur languette) positif » car c’est une mesure « plus stable » d’un expérimentateur (ou clinicien) à un autre, « moins subjective » (par exemple l’appréciation de la fièvre, selon qu’on considère que 37.5°C est un fièvre ou pas, varie d’un observateur à un autre, elle varie en fonction du sujet observant… et oui, ce n’est pas un problème limité à la sociologie). D’autres diront que si on exige que le patient soit très fatigué pour l’inclure dans la définition on va « louper » des cas, car au début de la crise palustre le patient n’est pas forcément fatigué, etc.

En résumé, on va argumenter sur les critères à utiliser, en fonction des enjeux. Les enjeux, on peut en lister quelques-uns ici : (a) ne pas louper de « cas » = avoir une bonne sensibilité de la définition, (b) ne pas considérer comme « cas » des personnes qui n’en sont pas (par exemple qui en fait sont des porteurs sains ayant les symptômes d’une autre maladie) = avoir une bonne spécificité de la définition, (c) être clair et précis pour avoir une identification des cas qui soit stable d’un expérimentateur à un autre, d’une collecte de données à une autre, pour assurer la réplicabilité de l’étude. Il y en a un dernier, important, qui est (d) la faisabilité des critères (sur le terrain). Par exemple, imaginons que je choisisse comme critère « fièvre > 39°C », c’est un critère qui est précis mais n’est applicable que si les centre de santé qui vont participer à la collecte disposent de thermomètres (ce n’est pas toujours le cas, dans certains pays). Si je choisis pour critère « diarrhée : 3 défécations liquides par jour », mais que la personne qui amène l’enfant est son parent qui travaillait toute la journée et vient de le récupérer, je n’aurais pas l’information nécessaire pour trancher, donc là encore, le critère est précis mais n’est pas applicable. On va donc choisir des critères en fonction de ces différents enjeux, qui ne sont pas toujours compatibles les uns avec les autres. En effet, pour certaines maladies, il existe des outils de diagnostic très précis (par exemple faire une PCR pour détecter des anticorps spécifiques et décider que le patient est positif au-dessus d’un certain seuil de ces anticorps est un plutôt bon moyen de s’assurer qu’on a une maladie de manière active dans le corps du patient car les anticorps sont une réponse immunitaire à cette maladie), pas mal spécifique (cela ne détecte que les personnes qui ont effectivement les anticorps donc probablement le microbe), et de sensibilité acceptable (sauf ratage de manip au labo, si les anticorps sont là, on les détectera). Mais ces appareils coûtent cher et ne sont pas disponibles partout. À moyens limités, on pourra donc préférer des critères diagnostiques basés sur les symptômes directement visibles, dont le relevé est moins onéreux et plus applicable. Mais du coup, on devra possiblement abaisser ses exigences pour les autres critères (sensibilité et spécificité). Au-delà de la faisabilité, il faut savoir que la sensibilité et la spécificité sont des critères qui s’excluent mutuellement. La spécificité est atteignable avec une définition aussi restrictive que possible (plus on a de critères, plus on « filtre » pour ne pas considérer des non-cas comme cas), tandis que la sensibilité est atteignable avec une définition aussi large que possible (il ne faut pas non plus trop de critère pour ne pas éliminer à tort des cas). Les trois aspects (faisabilité, sensibilité, spécificité) doivent être balancés pour faire un triple compromis, en fait (avec une technique onéreuse et peu répandue, on peut parfois avoir à la fois une bonne sensibilité et une bonne spécificité, mais on aura une mauvaise faisabilité, si on augmente la faisabilité, on devra soit rogner sur la sensibilité, soit rogner sur la spécificité). J’espère que c’est à peu près clair, c’est important de s’entraîner un peu à jongler avec ces trois notions, on les utilisera dans toute la suite de la démonstration (et franchement, elles sont hyper utiles pour l’exercice de son esprit critique, vous allez voir).

Donc. Comment on va trancher, en fait ? Et bien… ça dépend des objectifs. Peut-être que mes objectifs sont de traiter un maximum de personnes avec un antipaludéen pour éliminer le parasite et donc la maladie. Dans ce cas, je ne veux surtout pas sous-estimer la prévalence (la fréquence) de la maladie, sinon je vais me planter dans les commandes de doses d’antipaludéen nécessaires ! Et donc, je vais faire mon étude avec une définition du cas aussi sensible que possible, c’est-à-dire pour ne louper aucun cas, quitte à surévaluer le nombre de cas. Je vais sacrifier un peu la spécificité. Peut-être que mon objectif, c’est de traiter la maladie en minimisant les effets secondaires (si le médicament a des effets secondaires lourds) au moins pour les personnes qui ne sont pas des « vrais » cas. Dans ce cas, on fera des calculs pour estimer l’impact de différents sets de critères pour les cas versus pour les non cas, et on fera un compromis intermédiaire. Donc, on va trancher en fonction des objectifs, qui eux-mêmes dépendent notamment du contexte. Va-t-on revenir à notre question de « peut-on définir la réalité de manière à prendre en compte tous les enjeux identifiés », à la fin ? Oui. Ici, ce qu’on voit, c’est qu’il n’y a pas de manière unique de « définir un cas ». On est obligé de choisir des critères, et il n’y a pas une seule « bonne manière » de le faire, qui serait absolue et définitive, qui ne sacrifierait aucun des enjeux. Il n’y a que des manières partiellement subjectives, basées sur les objectifs spécifiques qu’on a. L’estimation de la prévalence (ou fréquence) de la maladie découlera directement de ces choix, et donc n’est pas l’unique « vraie valeur » possible. En résumé : la description du monde qu’on va faire, ici, découle nécessairement de choix subjectifs à plusieurs étapes du processus. Et pas seulement parce que mettre toutes les informations saturerait la description, mais parce que certaines informations remplissent des objectifs incompatibles.

Il n’est pas possible d’obtenir une description du cas et une synthèse qui intègrent toutes les données disponibles et tiendrait compte de tout ce qui est essentiel pour parer à tous les enjeux, au moins ceux qu’on a déjà identifiés. Il n’est pas possible d’avoir une définition du cas et une synthèse qui seraient « objectivement les plus objectives » ou, dans la perception de certains, qui serait « neutres ». Il n’est pas possible de trouver une définition qui ne conduira pas à des erreurs de diagnostic. Il n’est pas possible de trouver une définition (du monde, puisque les cas font partie du monde) qui est exempte d’erreurs. Tous les modèles, toutes les descriptions, n’ont de pertinence que relativement à des objectifs utilitaires. Et les critères d’adéquation à la réalité (ici les critères a et b, spécificité et sensibilité, sont clairement des critères d’adéquation à la réalité) ne sont que des critères d’utilité parmi d’autres ET qui peuvent entrer en conflit entre eux6.

Notez que nous avons ici défini la délimitation pour un problème relativement simple où on ne cherche à délimiter que deux catégories, cas et non-cas, à partir seulement de trois types de critères, sensibilité, spécificité et faisabilité, et cela aura un impact sur la proportion estimée des cas. Insistons: l’exemple que nous venons de traiter est un problème simple au regard de problèmes où les cas à séparer sont plus nombreux, les critères sont plus nombreux. Dans le cas de problèmes politiques, c’est pratiquement toujours le cas; pour qu’une analyse politique ait la moindre pertinence, on a toujours, ou presque, une foultitude de cas à départager, en prenant en compte de nombreux critères (dont les trois sus-nommés). De l’autre côté de la complexité, même les cas en apparence les plus simples, comme les mesure de masse, de taille, de température, reposent sur une objectivation préalable: il faut avoir déjà créé les catégories de masse, de taille, de température pour en faire la mesure. La complexité est finalement intégrée à l’outil de mesure lui-même et nous devient transparente, mais elle est bel et bien là.

Alors, nous avons précisé à un moment que cela n’était pas politique de manière évidente, et vous vous dites sans doute : bah oui, ce sont des objectifs scientifiques qui servent à trancher, ce n’est pas du tout politique. Du coup on va juste terminer cet exemple en rappelant que la faisabilité dépend évidemment (entre autres, mais tout de même) des moyens qu’on choisit de mettre en œuvre (qui sont des choix politiques). De l’argent qu’on décide de consacrer à la détection des cas.

Prenons un autre exemple rapidement. Lorsqu’on décide de ne prendre en charge pour « crise cardiaque » que des individus qui présentent certains symptômes mais qu’on a pour critère d’exclusion « sujet aux crises d’angoisses » car les symptômes ressemblent trop à la crise cardiaque et que ça va régulièrement coûter de l’argent « pour rien » de prendre en charge des gens qui font des crises d’angoisse parce qu’on a cru que c’était des crises cardiaques, ça va avoir pour effet que toutes les personnes qui font des crises d’angoisse, le jour où elles feront vraiment une crise cardiaque, elles en mourront, car on aura préféré faire des économies plutôt que d’avoir pour critère diagnostique « électrocardiogramme montrant un infarctus ». Critère moins faisable sans moyens. Pour prendre un autre exemple très actuel, on peut aussi évoquer la manière dont ont été définis les « cas contacts » (personne sans masque à moins de 2 mètres), qui en réalité excluait de nombreux « vrais cas contacts ». Mais cela évitait de mettre trop de monde en arrêt « pour rien » (en vrai, pour une probabilité juste un peu plus faible, mais non nulle, d’être infectés) et d’entraver « la bonne marche de l’économie ». Il y a bien une dimension politique énorme dans la manière dont les choix sont effectués, à la fois par les personnes qui font les études en épidémiologie, les personnes qui font les études cliniques, et les personnes qui décident de la manière dont on doit prendre en charge les patients ou déployer les interventions de santé publique.

Notez qu’il n’est pas nécessaire que ces personnes aient conscience que ces choix sont politiques, pour qu’ils le soient. Il suffit que leur soit octroyé un budget limité et que les décisions qui découlent de l’ajustement sur les autres variables ne les impactent pas directement. En bref, qu’ils aient des angles morts. Notez aussi qu’on ne peut pas faire porter l’entière responsabilité de la question sur eux; et que la dernière proposition est réversible: il n’est pas suffisant qu’ils aient conscience du caractère politique de leur action si la limitation de leur budget leur est imposée7.

Nous avions déjà un peu développé ces aspects politiques dans la section 6 – Contre la technocratie de « Les gens pensent mal : le mal du siècle » (voir partie C- Tyrannie de la quantité). Un aspect avait été mal compris, d’ailleurs, dans cette partie : certains ont cru que nous pensions que les experts ne doivent pas avoir voix au chapitre, et qu’ils doivent laisser les premiers concernés décider seuls – et c’est vrai que ce point n’était, de fait, pas bien éclairci dans le corps de l’article, la confusion était grandement de notre fait. Voilà donc une occasion d’éclaircir explicitement : il ne s’agit pas de dire que l’avis des experts n’a aucune valeur, au contraire. Mais il a une valeur qui ne doit être qu’informative (liée aux enjeux qu’ils maitrisent eux grâce à leur expertise) dès lors qu’il y a des enjeux politiques. En l’occurrence, des choix de cet ordre (comment déterminer les cas) sont éminemment politiques, dans la mesure où ils n’ont pas le même impact pour tout le monde, et vont léser certains plus que d’autres. C’est donc un enjeu démocratique de bien prendre en compte les intérêts de tous, et de notre point de vue, la manière dont on doit défendre ces intérêts de tous n’est pas « ce qui convient à la majorité » (sinon on tombe, comme décrit dans l’article lié ci avant, dans la tyrannie de la quantité) mais doit plutôt être « ce qui nuit le moins possible » (on pondère par l’intensité des nuisances, en gros, sachant que, toujours pour nous, mourir est une nuisance plus grande que faire perdre de l’argent à des gens déjà très riches). Si vous n’aviez pas encore bien pris toute la mesure des dimensions politiques derrière ces choix, qui sont trop souvent présentés comme des évidences (à cause de l’hégémonie, rappelez-vous : vous n’avez pas été exposé aux idées qui vous permettaient d’envisager qu’il y avait désaccord politique sur des aspects de cet ordre), au moins maintenant, ça devrait être clair. Si bien sur vous comprenez aussi que ce qui est politique, ce n’est pas le fait que nous ayons un avis divergent, mais bien le fait qu’il existe une cohabitation d’avis divergent dont tous défendent des intérêts situés (ici : rester en vie versus ne pas perdre d’argent dans « des impôts injustes »). A ce propos, vous pouvez lire aussi sur le présent site Faut-il relancer l’économie en tuant des personnes.

C. Deuxième exemple : la définition des cas… de racisme. Autopsie d’une polémique.

Quelques jours avant la rédaction de ces lignes a eu lieu sur Twitter une polémique, suite à la publication du dernier numéro de la revue de l’AFIS, dont la couverture est la suivante :

De nombreuses voix se sont élevées, argüant que cette couverture est raciste. Le président de l’AFIS a donc déclaré :

À cela CNQT a répondu que cette définition était périmée, au même titre que les atomes ne désignent plus en physique « les particules indivisibles ». La définition de F.M. Bréon est la définition du Larousse (on le verra, c’est un aspect important), mais on ne définit plus du tout le racisme ainsi dans aucune des sphères qui étudient le racisme, ni celles qui luttent contre le racisme (les sphères qui sont obligées de « diagnostiquer les cas de racisme » pour l’éliminer), car cette définition est bien trop spécifique et n’est pas du tout assez sensible, c’est une évidence pour tout spécialiste du racisme : elle va considérer beaucoup de cas comme des non-cas.

En effet, si depuis l’émergence du racisme (avec ses constructs théoriques), vers le 17e siècle jusqu’à environ la seconde guerre mondiale, il n’était pas vu comme socialement répréhensible de considérer qu’il y a une hiérarchie entre les races, et donc cette définition n’a pas de mal à diagnostiquer les propos racistes dans les discours de cette période (puisqu’ils ne se cachaient pas), ça l’est devenu progressivement après la seconde guerre mondiale, ce qui a obligé à « refouler » un peu son racisme, voir à le déguiser. Une première raison pour laquelle cette définition est inopérante est donc qu’elle a une mauvaise faisabilité : on aura beaucoup de mal à identifier des cas de racisme sur la base de discours qui promeuvent une inégalité entre les races, puisque ceux qui ont cette idéologie sont désormais tenus de la cacher (ne serait-ce parce qu’elle est légalement condamnable).

Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’on s’intéresse au racisme, l’objectif c’est d’éliminer les différences de traitement entre les personnes en fonction de leurs hypothétiques origines ethniques ou culturelles. Or, quand on a cet objectif en tête, on se rend compte qu’il y a énormément d’actes et de propos qui entrainent une différence de traitement entre les personnes sans qu’il n’y ait aucune croyance dans l’infériorité d’une race, ni aucune intention raciste. Par exemple, un employeur trouvera tout-à-fait rationnel de ne pas employer de noir dans son entreprise de services aux personnes âgées, car « les clients ont peur d’eux et du coup ne font plus appel à nous » (déjà entendu pour de vrai de la bouche d’un employeur). Cela génère évidemment des discriminations à l’embauche, sans que pour autant la personne qui fait la discrimination ne se considère raciste, ni n’ait aucune croyance liée à une supposée infériorité des noirs. De nombreux cas de figures ont lieu par un effet indirect de l’idéologie. Pour ce qui concerne la couverture, on ne rentrera pas ici dans le détail, de nombreux arguments ont été donnés pour lister les effets indirects : alimenter l’imaginaire du noir « sauvage », alimenter l’imaginaire du noir « ayant une culture ancestrale / arriérée plutôt que moderne », alimenter l’idée qu’il existe des cultures « primitives » et des cultures « civilisées »8, etc.

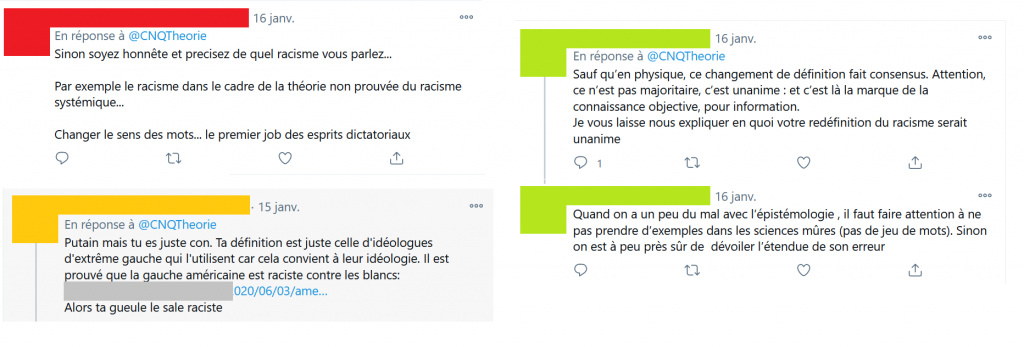

La question qui se pose est donc : quelle définition adopter ? A- Celle qui identifie comme « cas » de racisme tout ce qui à des effets directs ou indirects sur les différences de traitement que subissent les personnes racisées (i.e. ici : ramenées à leurs origines réelles ou supposées par les personnes avec lesquelles elles interagissent) ? Ou B-définir uniquement comme « cas » de racisme les discours ou actes qui révèlent explicitement de la croyance dans une hiérarchie des races ? Lorsque l’on défend la définition A, qui est pourtant celle qui correspond à un objectif qui devrait rassembler tout le monde, à savoir « éviter la différence de traitement entre les personnes selon des origines réelles ou supposées », on a des réponses extrêmement violentes, du type :

Idéologues, d’extrême gauche, esprits dictatoriaux parce qu’on a l’audace de remettre en question… la définition qui sert (à certains, mais pas F.M. Bréon qui lui se borne à des arguments tout-se-vautistes du type « chacun sa définition, aucune n’est plus légitime qu’une autre », ce qui est du relativisme mal placé, car du moment où il y a des objectifs définis, il est possible d’argumenter la préférence accordée à une définition)… à faire autorité dans la discussion, c’est à dire la définition du Larousse. S’il n’y a pas de consensus, il faudrait revenir au Larousse9.

Par ailleurs, on l’a vu, en fait, il n’y a aucune nécessité d’avoir un quelconque « consensus global » pour qu’une définition soit plus légitime… au regard de l’objectif visé. Même en médecine, un « cas », est redéfini pour chaque étude, en fonction des objectifs de l’étude ! Par contre, on peut tout de même questionner l’intérêt d’une définition qui ne détecte plus que des cas devenus hyper rares de racisme (même s’ils sont certes plus lourds de conséquences)… non ?

La raison pour laquelle cette définition (la définition A) est rejetée par autant de monde (défendant l’AFIS) dans cette polémique, c’est en fait à cause de l’autre enjeu : éviter que des non-cas soient identifiés comme cas. Cet enjeu, c’est l’équivalent des effets secondaires des médicaments, si vous voulez. Eux ils sont blancs, ils ne subissent pas vraiment les effets du racisme, donc pour eux, l’enjeu de détecter les cas avec une bonne « sensibilité » est faible. Par contre, ils ont très peur d’être traités de racistes alors qu’à leurs yeux, ils ne le sont pas (certains le disent d’ailleurs, avec emphase : « ah vous allez pouvoir accuser tout le monde de racisme ! »). Ils veulent une définition aussi « spécifique », aussi restrictive que possible, pour ne surtout pas « être accusés à tort ». Dans les échanges, nous sommes traités de « vrais fascistes » de manière récurrente, juste parce qu’on défend la définition A (en argumentant posément, juste en expliquant que dans le racisme moderne il y a trop de cas d’incertitudes sur les intentions – donc les intentions sont un critère avec une faisabilité limitée – et donc il faut « diagnostiquer » à partir des effets observables, des choses concrètes et objectivables). On est dans un exemple où pour une fois, les injures découlent bien du manque d’arguments : difficile d’argumenter avec transparence pour dire qu’on ne prend vraiment pas assez en compte les intérêts des blancs dans la lutte contre le racisme (n’est-ce pas)10.

Bon. On pourra argüer qu’on ne peut pas mettre les gens de l’AFIS en prison pour une telle couverture (ce n’est pas ce qui a été argüé par les défenseurs de la couverture, cependant). Cet argument-là, il se défend, à la limite. Le problème n’est pas le critère, mais les effets secondaires. Nous nous sommes évertués à répéter que notre « diagnostic » n’avait d’implications que morales, pas légales, et qu’il suffisait de retirer la couverture et de présenter des excuses pour, tout simplement, éviter les effets indirects. Mais là encore, coup d’épée dans l’eau : nous étions des fascistes de vouloir « imposer une morale ». Négocier une définition qui répond à de vrais objectifs antifascistes a donc été redéfini comme du fascisme, parce qu’on ne prenait pas assez en compte… les intérêts des blancs qui pourraient être accusés de racisme.

On le voit, là encore, la manière dont on définit les critères qui vont servir à « décrire le monde » (ceci est raciste, ceci n’est pas raciste) est au cœur d’enjeux politiques. Cependant, ce cas de figure apporte un éclairage en plus, comparé au précédent. On voit que ceux qui appartiennent aux classes dominantes, classes qui ont eu l’opportunité de définir les critères qui font autorité parce qu’elles avaient historiquement le pouvoir (est-il nécessaire de démontrer que ce sont des blancs qui décident des définitions du dictionnaire?11), prennent leur avantage initial (la définition du dictionnaire, qui leur convient mieux, peut leur servir d’argument d’autorité) pour un état « normal et neutre ». Ils défendent une vision du monde conservatrice, pas au nom d’arguments liés à des objectifs sur lesquels on devrait en principe pouvoir se mettre d’accord, mais au nom de « c’est comme ça, et ne pas être d’accord avec ce qui est, c’est du fascisme et de l’idéologie ». Notez le est en italique. Ça est ainsi, comme s’il y avait une seule manière de décrire le monde, neutre car « vraie ». Argumenté sur la base de « c’est comme ça qu’on a toujours fait».

C’est une chose que l’on a abordée quelques fois sur le présent site : le conservatisme, qui est une idéologie de droite, peut utiliser son establishement, le fait d’avoir eu la main sur les critères utilisés pour définir le monde par le passé, pour faire passer ce qui l’arrange comme étant le « vrai et neutre ». Cela lui permet (même si c’est inconscient, attention pas besoin que le processus soit conscient) de préserver ses propres intérêts et ne pas avoir à faire de compromis avec les intérêts des autres groupes sociaux. En un mot : ils instrumentalisent l’autorité conférée par la description du monde établie au bénéfice de leur propre idéologie. Ils instrumentalisent les sciences pour défendre leurs intérêts individuels. Et toute remise en question de cela est perçu non pas comme une émulation démocratique normale, qui conduira à une renégociation et permettra de rééquilibrer la prise en compte des enjeux de tous, mais comme une démarche qui serait celle qui est idéologique et « intéressée » (quand la leur… ne le serait pas). S’ils ont autant de mal à percevoir à quel point leur démarche à eux est idéologique, c’est à cause du fait qu’ils n’ont pas autant accès à l’altérité que les minorités. Les minorités, parce qu’elles sont lésées toute leur vie par le statu quo, perçoivent plus facilement que le statu quo sert les intérêts des dominants plus souvent que les leurs. À l’inverse, les dominants sont dans des positions bien trop confortables avec le statu quo, ils ne sont pas lésés en permanence, ce qui rend très difficile pour eux de comprendre que le statu quo lèse d’autres groupes comparés à eux. Qu’ils ont des privilèges. Ils ne perçoivent ce décalage que ponctuellement, lorsque les minorités tentent de négocier la prise en compte des enjeux qui les concernent, et parce qu’ils ne parviennent pas à comprendre d’où émergent ces revendications (car leur perspective ne leur donne pas un accès à la compréhension de ce qu’est un point de vue situé), ils voient cela comme une menace à « LA rationalité ». Ils peuvent s’en défendre autant qu’ils veulent, ils ne sont pas neutres, et c’est bien leurs intérêts individuels qu’ils défendent.

D. De la nécessité de définir les objectifs, et du rôle de la concertation en sciences

Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Il est essentiel de comprendre qu’il n’est pas possible d’avoir des modèles qui sont tout le temps utiles et jamais préjudiciables à personne. Et parce que comme nous l’avons vu précédemment, les choix qu’on fera individuellement lorsqu’on produit une description du monde (un modèle) dépend de la hiérarchisation qu’on fait soi-même des enjeux, toutes ces descriptions du monde, ces modèles, sont situés par nos idéologies individuelles. Il y a donc d’énormes enjeux démocratiques dans les modèles qu’on choisit pour décrire le monde : si des modèles qui sont choisis négligent certains enjeux, il y aura des conséquences pour certaines personnes (comme dans l’exemple des insulaires exposés à un essai nucléaire dans la première partie de cette série). Notre idéal à nous, de nouveau, c’est de chercher les modèles qui minimisent les préjudices. Au final, la question ne se limite pas de savoir à quoi les modèles sont utiles… il faut l’élargir pour se demander à qui on veut qu’ils soient utiles.

Une solution qui nous semble évidente pour optimiser les compromis est d’avoir plusieurs définitions qui coexistent pour répondre à plusieurs objectifs distincts12.

Ainsi, dans le second exemple, il est serait possible d’avoir des définitions qui ont des implications morales et d’autres qui ont des implications légales. Attention aux prémisses implicites de votre esprit ici : extrayons nous des prémisses de la morale chrétienne; lorsqu’on parle de morale, dans nos textes, il ne s’agit pas de s’autoflageller ou d’avoir une « posture agonistique », la morale de gauche radicale est réparatrice et réhabilitatrice (voir ce super article de philosophie du droit sur la justice restauratrice).

Pour ce qui est de ces implications morales, reprenons le parallèle vu en 3e partie : le cas de paludisme et le cas de racisme. On peut élargir l’analogie. Si le racisme est une maladie, l’objectif n’est pas d’éliminer les individus qui la véhiculent, il n’est pas de les stigmatiser. Il est d’éliminer la maladie. On notera que ce problème de la stigmatisation se pose tout pareil pour de nombreuses maladies en santé publique (Ebola, le SIDA, le COVID-19 etc.). La stratégie à développer implique nécessairement d’avoir un critère diagnostique qui identifie les cas comme cas. Et d’éliminer la maladie en limitant les effets secondaires. Ce n’est donc pas une approche de « morale punitive » qui conduit à défendre une définition plus large du racisme, mais une approche pragmatique, il s’agit d’utiliser les leviers disponibles, pour protéger les autres. Cela inclut des précautions individuelles (pour le COVID-19 : port de masques, utilisation des gels, limitation des contacts / Pour le racisme : éviter d’entretenir des représentations racistes, éviter de discriminer à l’embauche, etc.) mais pas elles seules (Pour le COVID-19 : nécessité de fermer les écoles, favoriser le télétravail, indemniser / Pour le racisme : nécessité de pénaliser les discriminations directes, d’envisager les quotas dans les lieux de prises de décisions, etc.). Si la stigmatisation est utilisée (« Mise à l’affiche »), elle ne peut l’être qu’en tant que moyen (pour obliger à la prise de conscience du problème et appeler à la responsabilité individuelle), et certainement pas comme fin. En pratique, il s’agit simplement de reconnaitre que certaines actions ont telle ou telle conséquence regrettable, puis d’exercer sa responsabilité individuelle, c’est-à-dire d’actionner les leviers auxquels on a accès, pour apprendre, et progresser socialement vers une diminution de ces actions nocives13.

Les critères précis des définitions à utiliser pour le cadre moral et pour le cadre légal devraient être négociés (il ne nous revient pas de le faire ici), mais une condition nécessaire à cette négociation est quand même la bonne foi de toute les parties prenantes, et comme on l’a vu : c’est loin d’être acquis. Alors à défaut, on tente de lutter pour ce qui nous semble juste… malgré eux. Il faut garder en tête que si nous faisons autant de bruit, c’est bien parce que nous n’avons pas le pouvoir, pas les leviers qui nous permettraient de directement mettre en place ce qui nous semble le plus juste, ce qui nous semble le mieux équilibrer les différents enjeux. Ceux à qui on s’oppose incarnent l’autorité, il peuvent défendre ce qui les arrange en toute discrétion. Mais nous, nous sommes réduits à exercer un contre-pouvoir, et c’est nécessairement plus bruyant : il nous faut un rapport de force, pour que nos enjeux soient pris en compte.

Pendant qu’on vous tient:

un petit point sur le concept de « neutralité axiologique », son origine, et sa fonction

L’opposition aux épistémologies du point de vue situé est en général fondée sur la notion de neutralité axiologique. Or cette notion tire elle-même son origine d’une traduction orientée, et pour tout dire malhonnête, d’un texte du sociologue allemand Max Weber (qui se retrouve bien malgré lui intronisé « père de la neutralité axiologique »): Le métier et la vocation de savant. Le travail critique récent, et notamment autour d’une nouvelle traduction, a permis de réviser cette lecture, rien moins qu’orientée, du texte originel. Cette citation de Weber issu du même texte, mais dans sa nouvelle traduction critique (La science, profession et vocation, nouvelle traduction 2005, ed. Agone) en témoigne:

« De nos jours, il est fréquent que l’on parle d’une « science sans présupposés ». Une telle science existe-t-elle ? Tout dépend ce que l’on entend par là. Tout travail scientifique présuppose la validité des règles de la logique et de la méthode, ces fondements universels de notre orientation dans le monde. Ces présupposés-là sont les moins problématiques du moins pour la question particulière qui nous occupe. Mais on présuppose aussi que le résultat du travail scientifique est important au sens où il mérite d’être connu. Et c’est de là que découlent, à l’évidence, tous nos problèmes. Car ce présupposé, à son tour, ne peut être démontré par les moyens de la science. On ne peut qu’en interpréter le sens ultime, et il faut le refuser ou l’accepter selon les positions ultimes que l’on adopte à l’égard de la vie. »

L’édition de cette nouvelle traduction est suivie d’un texte critique d’Isabelle Kalinowski, « Leçons wébériennes sur la science & la propagande »14, qui insiste sur le fait que l’expression « neutralité axiologique » est une expression fautive créée (ou plutôt reprise de l’anglais) à l’occasion, en 1959, de la commande de traduction du texte en français par Raymond Aron à Julien Freund15. Cette manière de choisir « neutralité axiologique », pour rendre l’expression allemande Wertfreiheit, propage l’idée fausse selon laquelle Weber aurait défendu une nécessité de neutralité du savant. On voit l’intérêt pour Aron, quand on connait ses convictions politiques (de droite), de faire d’un des pères de la sociologie un fervent adversaire d’un engagement trop prononcé (ce qui, dans la tête réactionnaire de Raymond Aron, est synonyme de « engagement communiste »). Mais le fait est que, dans la lignée de cette nouvelle traduction critique, l’idée que Weber ait défendu que le savant devait s’efforcer d’atteindre l’Eden du détachement de toute idéologie n’a cessé d’être battue en brèche, pour révéler un rapport beaucoup plus complexe à la question de la place de l’idéologie dans le travail du savant qu’un appel à la « neutralité » – ce qui au demeurant ne devrait pas surprendre de la part d’un auteur aussi engagé en politique que Weber, et ce, jusque dans sa leçon inaugurale à l’université de Fribourg consacrée à l’État national et la politique de l’économie politique16.

L’idée réelle derrière le concept de Wertfreiheit, au-delà des travestissements aroniens, est ironiquement l’idée, totalement contraire, que les présupposés politiques et moraux du savant sont la conséquence-même de sa qualité de sujet social; qu’ils sont par conséquent inévitables (et, parce qu’ils le motivent, sont aussi utiles); et doivent être exposés au grand jour, et non niés au risque de diffuser de la propagande clandestine au nom d’une neutralité séraphique du savant17.

Cette manière de déformer, en la « traduisant »18, le sens originel de la réflexion de Weber est un des appareils de travestissement opérés sous la houlette de Raymond Aron, auquel on peut aussi, par exemple, ajouter le fait que cette traduction d’un texte d’une allocution de 1917 est accompagnée d’un autre texte d’une allocution de 1919, prononcé dans un tout autre contexte politique, « le métier et la vocation du politique »; ce qui est un moyen fort commode de donner l’impression qu’une allocution, celle de 1917, qui visait explicitement ses collègues les plus réactionnaires, a été prononcée à l’occasion de la République des Conseils de 1918-19, implantant l’idée qu’elle visait une révolution communiste. Car, précisons: comme le relève Kalinowski, dans l’édition française impulsée par Raymond Aron comme dans la traduction anglaise qui l’a précédée, il s’agit, d’abord et avant tout, d’embrigader Weber dans la lutte anticommuniste.

Là-dessus, il est quand même important d’insister sur le fait qu’on ne vise pas à prendre le contrepied de la propagande aronienne en embrigadant à notre tour le pauvre Weber dans un camp communiste auquel il n’a jamais adhéré, ni même dans notre camp épistémologique. Parmi les fondements de la théorie webérenne, il s’en trouve certains qui suivent un cheminement conceptuel assez similaire au positivisme en vogue dans la sociologie française de la même époque, en dépit de ce qui par ailleurs les oppose19, similarités au rang desquelles, oui, on trouve bien l’idée de la possibilité d’une science « libérée des valeurs » (à ceci près, répétons-le, que cette idée ne s’oppose pas, chez lui, à l’engagement du savant y compris dans son travail. Cette « libération des valeurs » weberienne, c’est la protection contre l’imposition de valeur par abus de position dominante20); et il a aussi ses points aveugles: le fait qu’il pense plus volontiers en termes de culture que de classe sociale, par exemple (et ce, en dépit de l’admiration qu’il a confessée pour l’œuvre de Marx).

Il ne s’agit pas pour nous d’en faire un précurseur du point de vue situé, ce qui ne vaudrait pas mieux que les travestissements conservateurs auxquels se sont livrés Aron et son fan-club; simplement de constater que les bases sur lesquelles repose l’idée de « neutralité axiologique » sont moins que solides.

E. Le vrai versus le faux : la question du point de basculement

Ce qui nous a poussé à initier cette série, c’est la réflexion suivante : si on part de l’hypothèse que la plupart des gens sont de bonne foi, qu’est ce qui pousse des gens à partager des contenus qui à nous, nous paraissent ostensiblement faux ? Sont-ils totalement étrangers au concept de vérité ? Cela nous semblait peu plausible. Nous avons préféré explorer l’hypothèse suivante : dans tout discours, il y a une part de vrai, et une part de faux, et on ne place peut-être simplement pas tous le curseur au même endroit, pour trancher le « vrai » (l’acceptable, en fait, puisqu’il n’existe pas de description du monde qui ne contienne pas d’approximation), du « faux ».

Un des hoax que nous avions en tête, en initiant cette réflexion, c’est une de ces images qui représente comme « les riches » possèdent les médias. On voit régulièrement des débunkages en mode « il est faux que tel média est possédé par tel richissime », des débunkages sur les arguments, en fait. Mais qui ne prennent pas la thèse au sérieux, ne voient pas que ceux qui partagent cette image, de leur point de vue « l’approximation est acceptable » pour illustrer leur thèse que « des » riches possèdent les médias. Est-il vraiment utile de débunker tous les mauvais argumentaires, indépendamment de la validité des thèses, finalement? Ou ne serait-il pas plus pertinent de se focaliser sur les bon argumentaires (attaque des hommes de fer), voir sur le démontage des argumentaires des thèses qui ne sont correctement défendues par aucun argumentaire ? Si on souhaite ne pas voir se diffuser les mauvais argumentaires lorsqu’on défend la même thèse, on peut, comme on l’a vu avec l’exemple des masques en partie 2, fournir un meilleur argumentaire (défendant la même thèse).

Débunker les argumentaires seulement sur la base du fait qu’ils sont mauvais, sans regarder si on pense que la thèse peut être ou non défendue en dehors de cet argumentaire, quel sens ça a? Nous pensons qu’en réalité, tout le monde a la même approche : on ne consacre vraiment d’énergie qu’à débunker les argumentaires erronés qui défendent des thèses avec lesquelles on est fondamentalement en désaccord. Sinon, on préfère investir son temps à « produire un meilleur argumentaire ». On peut admettre que les personnes qui diffusent ces argumentaires peu rigoureux sont moins attachées à l’adéquation entre la réalité et la description que nous, puisque finalement ces « corrections » qui rendraient ces images « plus justes » ne sont pas inatteignables. Ou encore on peut admettre que le sentiment d’urgence et le manque de compétences contraignent la faisabilité, ce qui les conduit à opter pour des « modèles » (au sens très large du terme) plus approximatifs, à abaisser leur niveau d’exigence sur la nécessité d’améliorer l’adéquation… pour augmenter la faisabilité (capacité à produire quelque chose qu’ils pourront vite partager). Bon, nous n’ignorons pas qu’il y a aussi de vrais générateurs de fake news, attention, mais nous pensons quand même qu’il serait bien que cette hypothèse de « compromis différent entre les enjeux » soit plus souvent envisagée21.

Cela aura en tous cas inspiré une réflexion plus générale. Dans cette partie, nous avons vu qu’un critère important pour délimiter le vrai du faux, ce qui va souvent faire office de « point de basculement » entre le vrai et le faux, même pour des personnes un minimum rigoureuses, c’est le critère d’utilité : tout en visant à décrire au mieux la réalité perçue (on cherche quand même à décrire une réalité extérieure), il y a des contraintes fortes qui obligent régulièrement à faire des compromis lors de l’élaboration des modèles, et les approximations acceptables ou non sont définies par ce à quoi sert le modèle, par les enjeux qu’il est nécessaire de prendre en compte pour faire un modèle le plus utile et le moins préjudiciable possible.

Lorsqu’il y a ces contraintes fortes, et notamment des enjeux divergents (bon, ce n’est pas vrai tout le temps, il n’y a pas de contrainte forte pour produire un modèle consensuel de ce qu’est une fraise, par exemple), une personne spécifique ne pourra pas produire un modèle « objectivement le plus objectif », car elle est obligée de jauger ce qu’elle sacrifie en fonction de ce que elle considère être le plus important entre ces enjeux. Il est donc impossible de produire une description « neutre », où neutre est défini comme « ce qui doit faire l’unanimité »22 dès lors qu’il y a des enjeux divergents. Donc au final, dès lors qu’un sujet est politique23. Et puisque personne ne prétendra être neutre pour affirmer ce avec quoi tout le monde est d’accord (personne ne dira « la fraise est rouge, c’est la position neutre et puis c’est tout »), au final la prétention à la neutralité aura toujours lieu lorsqu’il y en a, des enjeux divergents. C’est pourquoi la prétention à la neutralité…. est toujours usurpée. Prétendre à la rigueur plutôt qu’à la neutralité, c’est pas toujours plus justifié, mais c’est toujours plus honnête.

F. Conclusion provisoire : les lignes d’écoulement

Ce texte est déjà très long, mais nous voudrions terminer en soulignant quelque chose de très important à nos yeux : nous avons tenté de montrer, au cours de ces trois billets, le fait que la manière dont la réalité est décrite par une personne est matériellement ancrée dans ses intérêts individuels. À la fois parce que les intérêts individuels vont :

a- nourrir la motivation à s’informer sur un sujet (or les connaissances qu’on a d’un sujet ça joue sur la capacité à détecter les erreurs);

b- conduire à débusquer asymétriquement les erreurs (on détectera, nous tous, davantage ce qui va à l’encontre de nos intérêts que ce qui va dans leur sens : le biais de confirmation confirme moins « la thèse qu’on défend », que « la thèse qui nous défend »);

Et parce que les contraintes de faisabilité (impossible exhaustivité, impossibilité de faire un compromis entre tous les critères d’adéquation à la vérité comme la sensibilité et la spécificité, impossibilité d’accès direct à la réalité : nous sommes contraints par les outils de mesure24) obligent à prioriser les enjeux dans la manière dont on va, tous, effectuer nos descriptions de la réalité (c’est-à-dire que même s’il était possible de dépasser ses angles morts et son manque de motivation pour lister tous les enjeux de tout le monde, ça n’est pas possible, quand on va étudier et reconstituer la réalité, de prendre en compte tous ces enjeux en même temps).

Quelle conséquence y a-t-il à ces constats ? Nous avons fourni des outils méthodologiques pour vous aider à tâcher de dépasser ces multiples biais. Ce n’est pas parce que la neutralité est inatteignable, qu’on ne peut pas viser au moins la rigueur intellectuelle. Au delà de ces outils, ce qu’il faut retenir, à notre avis, de ce travail, c’est qu’il est nécessaire, pour l’esprit critique, de s’intéresser (entre autres, bien sûr) à la manière dont la thèse défendue par une personne défend ses intérêts, plutôt que de juste s’arrêter à l’idée qu’on défend une thèse et que ça s’auto-entretient tout seul, sans considérer qu’il y ait d’ancrage matériel non cognitif en arrière plan, pour bien garder en tête que cette personne n’est pas neutre, et qu’il faudra toujours confronter ce qu’elle dit à d’autres discours, si on veut vraiment évaluer une thèse. L’autre chose à retenir, c’est que du coup, il n’est pas nécessaire d’être corrompu financièrement ou d’avoir des mauvaises intentions pour défendre des thèses qui sont nuisibles pour une partie des gens : il suffit de ne pas avoir la même vision des enjeux (et bon, ça n’empêche pas que la corruption puisse exister, mais c’est juste une motivation qui viendra s’ajouter, un facteur de plus, au final). Pourquoi on dit ça ? Parce qu’en fait, la corruption et les intentions sont très difficiles à montrer, et c’est souvent improductif de se focaliser dessus. Il est beaucoup plus efficace de se focaliser sur ce qui est prouvable, et les effets d’intérêt, les « lignes d’écoulement », la manière dont ces intérêts participent à déterminer les discours sont prouvables à moindre coût (on pourra identifier tel enjeu manquant dans tel discours, et le corréler facilement aux intérêts de classe sociale, de race, de sexe, de validité, etc. de la personne qui le tient, ce discours… attention, certaines postures peuvent sembler paradoxales, mais les intérêts ne sont pas toujours ceux qu’on croit… à ce sujet, vous pouvez lire Les femmes de droite, d’Andrea Dworkins)25.

Mais attention, il ne s’agit pas de faire ça pour rejeter les discours en bloc ! C’est déjà ce que font plein de gens qui rejettent les discours de membres de groupes opprimés, au prétexte qu’ils seraient idéologiques (quand les autres discours, eux, ne le seraient prétendument pas). Non, l’idée est vraiment d’utiliser ça pour ne pas s’arrêter à la prétention de neutralité, et pour se forcer à élargir son accès à la diversité des perspectives, justement. Attention également, pour ce qui est des discours qui sont à la fois situés et non rigoureux, on pourra par ailleurs doubler l’analyse critique d’une démonstration du manque de rigueur, et tâcher de diffuser l’information sur ce manque de rigueur et d’éviter de se fier à la source (si le taux d’erreur est vraiment trop élevé, le modèle est faux, pas juste non-vrai… mieux vaut encore aller chercher les infos ailleurs).

Dans la Partie 4 – Perspectives métacritiques : les enjeux de la prise en compte des enjeux, nous discuterons des implications que les analyses que nous avons développées dans les 3 premières parties ont pour 1- le milieu sceptique / zététique, 2- les sciences, et 3- la sphère sociale et politique. Il est essentiel de prendre la mesure des enjeux de « la prise en compte des enjeux » pour au final… ne pas les négliger, et mesurer pleinement l’importance des thèses défendues dans les trois premières parties.

Merci déjà à Germain, Patient Zéro, Tankietfield, annoyinganoia, Lucie Tréto, Émeric, Kum0kun, Vin Teuil, Nonoche, Dr Baratin, Goto Van Kern, Rym, Patchwork, Jay Setra et Mushionette pour les relectures et retours sur la série et les discussions ayant inspiré des parties du texte !

Notes :

- Imaginer une carte parfaite à l’échelle 1: 1 a été utilisé par de nombreux auteurs, dont Umberto Eco dans Comment voyager avec un Saumon, pour défendre cette même thèse.

- Un peu comme notre estimation des poids des arguments joue sur notre adhésion à une argumentation, comme expliqué dans Communication éthique et efficace : on argumente avec soi-même pour savoir ce qu’on garde et ce qu’on jette comme information, puis on tranche en fonction de sa propre « balance des poids ».

- En termes techniques, on ne peut jamais vraiment maintenir un isomorphisme entre le descripteur et le décrit. C’est un défaut majeur de l’usage du terme pour parler de la correspondance entre une proposition et ce que cette proposition décrit: le terme d’isomorphisme vient des mathématiques, et suppose quelque chose de très restreint et particulier : pour qu’il y ait, en mathématiques, isomorphisme entre deux ensembles, il faut pouvoir établir une bijection entre ces deux ensembles, c’est-à-dire que chaque élément du premier ensemble puisse être associé à un élément et un seul du second, et réciproquement. Parler d’« isomorphisme » supposerait donc qu’une description rende compte de toutes les caractéristiques (tous les éléments) du décrit. Si je parle de « mon bras », parler d’isomorphisme entre « mon bras » et mon bras est, pour nous, dans le meilleur des cas un abus de langage.

- Petite note post-publication: comme nous l’avons dit dans l’edit au début de cet encart, il a souffert quelque peu de ses conditions de production. Quentin Ruyant a raison, sur un plan technique, de ne pas se satisfaire de ce slogan, dont il remarque qu’il cède trop de terrain au réalisme sur la définition de la vérité. Dans la partie non encore rédigée de notre réponse au commentaire de Limonadologie sous cet article, nous arguerons même que reconnaitre une pertinence à l’idée de « la vérité » (au singulier) est déjà une concession exorbitante; et qu’on gagnerait à ne reconnaitre la pertinence du concept de vérité qu’à des assertions locales: telle proposition est vraie/juste, telle autre est fausse.

Par ailleurs, sur un plan moins formel qui est celui de la propagande (au sens neutre du terme: le fait de chercher à propager des idées), c’est un slogan qui est assez utile, dans la mesure où même s’il est formellement faux (notons, avec amusement, que c’est bien le moins puisque ce slogan peut s’appliquer à lui-même :D ), il permet de véhiculer rapidement une idée complexe et qui nous semble juste. Il est certain que le billet de Quentin Ruyant présente une vision plus serrée d’une conception pragmatiste (au sens philosophique); mais pragmatiquement (au sens courant, usuel du terme) ce slogan a une certaine valeur à nos yeux. - Références : Statistique Epidémiologie de T. Ancel; Epidémiologie, Princpes et méthodes quantitatives. J. Bouyer et col.; Introduction à l’épidémiologie intégrative des maladies infectieuses et parasitaires. J.F. Guégan et M. Choisy.

- A ce sujet, on pourra aussi lire Modèles et modélisations, 1950-2000 : Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux.

- Nous avons par exemple vu des vidéos déchirantes sur cette question; notamment celle d’un infirmier en EPHAD qui racontait, les larmes aux yeux, comment le manque de moyens et d’effectifs l’amenait à faire preuve de violence institutionnelle, puisque c’était la seule manière qu’il lui restait de faire la part minimale de son travail.

- Ce qui est d’autant plus ironique, c’est que ce dernier point est fait dans le cadre d’une défense d’une approche évolutionniste de l’histoire humaine. C’est ironique parce que tous les êtres vivants contemporains, du point de vue de la biologie évolutionniste, sont aussi évolués, l’araignée comme l’éléphant, puisque tout ce petit monde descend des mêmes ancêtres communs ‘nés’ au moment de l’apparition de la vie et a évolué depuis le même temps. Ben mes cocos, c’est pareil avec les cultures : le bushman ou le cadre dynamique pressé, leur culture est aussi « évoluée ». Les défenseurs de l’AFIS ont quelquefois invoqué une compréhension de cette idée pour défendre la couverture: justement, il ne s’agirait pas d’une opposition, ce n’est pas l’idée que l’image aurait cherché à véhiculer. Seulement voilà: cette idée qu’il existe des « primitifs » et des « civilisés » est une croyance répandue et l’image fera écho à cette croyance sans précision supplémentaire. Évidemment, le contenu de la revue peut apporter cette précision, mais c’est de fait, trop tard: on ne devrait pas avoir à rappeler à des rationalistes l’existence du biais d’ancrage. La couverture, comme première rencontre du lecteur avec le dossier, pose un cadre conceptuel audit dossier que le contenu éditorial pourra certes relativiser, mais pas supprimer. Il est d’ailleurs significatif que la communauté de chercheurs concernée par ce problème, celle des anthropologue, ait émis des critiques et aucune défense de cette couverture.

- Passons sur la pauvreté de l’argument dit « du dictionnaire »… En revanche, un jour il faudra qu’on s’assoie calmement, qu’on se regarde dans le blanc des yeux et qu’on discute de la notion de consensus; mais bon là ça s’écarte du sujet et si on commence comme ça on va finir par discuter de l’importance, dans l’histoire du catholicisme, du Concile Latran IV – importance que par ailleurs on ne saurait surestimer, mais qui n’a pas non plus de lien avec le présent article. (note de Gaël: maiiiiiis ma note sur le Concile Latran IV-euuuuh)

- Difficile… mais pas impossible, comme en témoigne le tweet ci-dessus qui tente de retourner l’accusation de racisme sur la base du « racisme anti-blanc » supposé de « la gauche américaine ».

- Les rédacteur·ices des dictionnaires sont des gens avec un haut niveau de diplôme et pour un ensemble de raisons socio-historiques, y a peu de personnes racisées dans ces milieux.

- Franchement, le statut de science des sciences sociales devrait s’en remettre, si la physique en est capable sans rien perdre de son aura. Nous rappelons que la lumière peut être définie de deux manières, comme phénomène ondulatoire ou corpusculaire, et que chacune de ces deux définitions nous permet d’expliquer son comportement dans certains cas et pas dans d’autres – couverts par la seconde définition. Et tout va bien, hein, la physique ne s’en porte pas plus mal pour autant, merci de vous en inquiéter.

- C’est un des aspects, et un des plus individualistes, des luttes de libération. C’est important de se souvenir que les aspects les plus individualistes, ceux qu’on peut réunir autour de l’idée de prise de conscience, sont aussi les moins importants sur le plan social; mais moins important ne veut pas dire sans importance. En outre, essayer d’agir au mieux a certes un impact mineur sur la société, mais ça a un impact majeur sur son entourage immédiat. Nous ne voyons pas bien l’utilité de lutter pour de grands principes si c’est pour s’asseoir dessus au quotidien.

Ceci dit, il faut quand même être clairs sur ce qu’on fait ou ne fait pas quand on exerce ainsi sa responsabilité individuelle: à savoir, on n’est pas en train de révolutionner la société. On est juste (et c’est déjà pas mal) en train de préserver ses proches – ce qui, transposé à une situation similaire à celle posée par la couverture de l’Afis, équivaut à tout les gens qui auront accès à cette couverture, et là, ça fait pas mal de monde à « préserver » de ses saloperies. - En ligne, outre par exemple une rapide recension de cette critique, très succincte et incomplète mais qui permet de vous en faire une idée rapide, on pourra trouver, sous la plume du sociologue (et vieux compagnon de route du rationalisme) Roland Pfefferkorn, une historique instructive de cette instrumentalisation dans l’article « L’impossible neutralité axiologique – Wertfreiheit et engagement dans les sciences sociales » dans la revue de l’Union Rationaliste Raison présente (n°191, 2014), qui s’appuie abondamment sur le texte critique de Kalinowski, et qui par ailleurs fait une recension intéressante des débats sur la question de l’engagement du sociologue (mais la même chose pourrait être dite de l’historien) au tournant du XXIème siècle.

- Au sujet dudit Julien Freund, digne représentant d’une extrême-droite « respectable », on pourra juger du talent de Aron à toujours bien s’entourer dans cet article d’Alain Bihr, « Julien Freund : De la résistance à la collaboration », paru d’abord en 1994, l’année suivant la mort du Grand Homme™ dans la revue Histoire et anthropologie, Strasbourg, avril 1994, n° 7, et republié sous une forme légèrement remaniée, avec une présentation de Sylvain Laurens, sous le titre « L’extrême droite à l’université : le cas Julien Freund », (Agone, 2014, n°54). La personnalité du traducteur désigné de Weber est un témoignage vibrant de l’importance de comprendre d’où parlent les auteurs, tout comme les traducteurs.

- « Dans cette conférence, consacrée aux mouvements de populations et aux rapports entres nationalités et entre classes sociales en Prusse occidentale, il n’hésite pas à présenter et justifier ouvertement son « point de vue personnel et donc « subjectif » qui accompagne un jugement porté sur des phénomènes économiques » (Weber, 2004: 111). La séparation entre l’être (Sein), ce qui est, et le devoir-être (Sollen), ce qui doit être, est donc loin d’être absolue chez Weber. Le sociologue italien Pietro Basso (1998) considère en outre que la seconde dimension, la dimension normative ou axiologique, l’emporte largement dans l’ensemble de l’œuvre sociologique wébérienne. » (Pfefferkorn, « L’impossible neutralité axiologique – Wertfreiheit et engagement dans les sciences sociales », Raison présente n°191, 2014)

- « La problématique de la Wertfreiheit n’est pas celle de l’existence de valeurs en soi, ou de l’adhésion en soi à des valeurs, mais celle de l’usage malhonnête qui peut être fait de valeurs lorsqu’elles sont présentes sans être données comme telles, lorsqu’elles sont masquées, cachées, « verhüllt », « connotées », au lieu d’être explicitées et assumées au grand jour. » (Kalinowski, « Leçons wébériennes sur la science & la propagande », in op. cit., 2005, p.199)

- L’expression Traduttore, traditore (« traduire c’est trahir ») n’est jamais aussi vraie que quand le traducteur vise consciemment à travestir la pensée de l’auteur qu’il traduit!

- Au premier rang desquelles un dualisme (sciences de la) matière/(sciences de l’)esprit prononcé qui le pousse à considérer les différences entre sciences humaines et sciences de la matière, là où la tradition française de l’époque tient à représenter « la » science comme un tout assez bien unifié (et les sciences sociales comme devant se construire sur le modèle des sciences de la matière). Ne nous y trompons pas: si par ailleurs nous partageons la conclusion qu’il en tire sur les différences fondamentales qui existent entre sciences humaines et sociales et sciences de la matière, et si le parcours argumentatif pour parvenir à cette conclusion a aussi des points communs, les prémisses à partir desquels il arrive à cette conclusion sont très différent des nôtres.

- Ce qui est particulièrement urgent à l’heure où un gouvernement s’appuie sur les balivernes sans substance d’une cabale de caciques universitaires réunis sous les noms ronflants de « Vigilance université » et de « observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires » pour jouer au gendarme républicain dans les théories des sciences humaines et sociales.

- Ne serait-ce que pour éviter de préjuger à tort de la malveillance ou de la stupidité des gens; ou même, dans le cas où on a de bonnes raisons de supposer la malveillance comme étant à l’origine d’un contenu, d’essayer d’en faire une analyse plus fine : rappelons quand même que les contenus qui ont été produits avec des intentions authentiquement malveillantes (que ce soient par exemple des personnes qui écrivent des livres antivax en toute connaissance de cause dans le but cynique de faire de l’argent facile, des propagandistes d’extrême-droite inventant des complots contre les « blancs » et « la civilisation occidentale », ou des contenus produits par des lobbys industriels dans le but d’influer sur l’opinion et les politiques publiques) ne peuvent réellement avoir un impact majeur que si ils sont repris par suffisamment de personnes, dont la plupart on de très fortes chances d’être de bonne foi.

- Et non « comme ce qui fait consensus pour un groupe dominant », comme nous avons pu le voir défini parfois, puisque, nous l’avons vu avec le concept de tyrannie de la quantité, cela va toujours léser les minorités. N’en déplaise aux conservateurs et aux argumentaires à base d’autorité du dictionnaire ou de ceux qui ont la main sur les leviers de production du savoir, l’enjeu sur la définition du mot « neutre » est bien trop important pour qu’on les laisse en décider tous seuls.

- Puisque nous définissons par politique : « ce qui divise en termes d’enjeux ».

- « Outils », au rang desquels se trouvent les concepts mobilisés : ce n’est pas seulement le « thermomètre »; c’est aussi le concept de « température ».

- En revanche, n’allez pas en conclure qu’il soit pour autant acceptable de faire des outings à propos d’oppressions que la personne critiquée n’a pas rendues publiques. Vous n’avez a priori aucun moyen de déterminer la gravité des conséquences que cette personne aurait à affronter, et fonctionnellement, cette gravité devrait être considérée comme infinie par défaut. La seule zone grise à cette règle générale que nous puissions envisager, est le cas, déjà rencontré aux USA, d’un homme politique homosexuel, poussant au Congrès à faire adopter une loi explicitement et violemment homophobe; dans ce cas, on peut effectivement discuter de l’impact de ladite loi, si elle venait à passer, au regard de l’impact de l’outing.

Pingback: La connerie, la violence, et le scepticisme – Nonoche