Avertissement : le contenu de l’article comporte des mentions de violences racistes, eugénistes, sexistes, sexuelles et meurtrières.

Le samedi 14 mai 2022, un jeune américain de 18 ans perpètre un attentat terroriste dans la ville de Buffalo aux États-Unis. Il laisse derrière lui un manifeste dans lequel il détaille ses inspirations et ses motivations à commettre ce massacre qui aura fait 10 morts, majoritairement noirs. Dans ce manifeste, on peut notamment trouver une référence à la « théorie du grand remplacement » popularisée en France par l’auteur néo-fasciste Renaud Camus1, et également des liens vers des études scientifiques portant sur les différences génétiques entre les populations. Ne tournons pas autour du pot : il s’agit là d’un acte terroriste raciste commis par un suprémaciste blanc. Dans le cadre de pensée du suprémacisme blanc, les non-blancs impurs2 sont perçus comme une menace qui appelle à une « épuration » pour maintenir une « hygiène raciale ».

L’histoire des sciences des 19ème et 20ème siècles nous renseigne sur l’implication active des sciences dans l’installation et la légitimation des thèses racialistes et suprémacistes, qui ont mené notamment à des politiques ségrégationnistes, et aux génocides de la Seconde Guerre Mondiale. Il peut nous sembler normal de penser qu’aujourd’hui, les sciences sont débarrassées du racialisme. En effet, on n’étudie a priori plus les « races » biologiques, et tout le vocabulaire de la suprématie blanche est absente de nos théories scientifiques modernes. Cependant, les vestiges de ces idées racistes persistent encore dans le milieu scientifique, que ce soit de manière très subtile dans les sciences dites « mainstream », ou dans les bas-fonds des revues extra-académiques où le racialisme le plus désinhibé a encore une place de choix. Car en effet, certains domaines de recherche universitaire (que nous décrirons plus bas) sont peuplés de chercheurs dont le but est de faire avancer leur programme suprémaciste blanc, sous couvert de scientificité.

Une brève histoire des sciences raciales

Si le terme de race est attesté depuis au moins le 16ème siècle3, la notion correspondant à son usage habituel dans les sciences raciales — qui réfère à une caractéristique essentielle et indissociable d’un groupe d’individus — date du 18ème siècle, à l’époque des Lumières. Durant ce siècle et les suivants, les naturalistes et les anthropologues classifièrent les êtres-humains, comme on classifia des plantes ou d’autres animaux. Le botaniste suédois Carl Linnaeus publia en 1758 un catalogue, Systema naturae, dans lequel il proposa une classification des humains en 4 groupes où ils étaient répartis selon s’ils provenaient des Amériques, d’Europe, d’Afrique ou d’Asie : les rouges, les blancs, les noirs et les jaunes. Cette entreprise de classification était très lourdement marquée par le contexte politique et social de l’époque4. En effet, la biologie racialiste s’est développée dans un contexte où des groupes sociaux d’individus étaient déjà hiérarchisés les uns par rapport aux autres. La notion de « race » humaine dans les sciences s’est imprégnée de ce rapport structurel de domination sociale, et ce dernier a fini par apparaître pour ses contemporains comme un « fait biologique » à part. On dit ainsi qu’il a été « naturalisé », considéré comme naturel. Les scientifiques de l’époque, dans leur poursuite de la grande quête du savoir et de prestige, en ont profité pour jouer sur la fascination du grand public en mettant en place les « zoos humains » et les « racial freaks shows« . Des peuples indigènes étaient capturés, emprisonnés et présentés dans des expositions naturalistes, et étudiés par ailleurs par les scientifiques de l’époque. Pour le grand public, il s’agissait d’un spectacle. Mais pour les savants, il s’agissait d’un laboratoire. Lorsqu’un indigène mourait, les anatomistes en profitaient pour le disséquer, tel un « simple échantillon », pour en apprendre plus sur la physiologie humaine5. La France, grande puissance coloniale, fit parler d’elle dans l’histoire des sciences raciales pour la transformation des jardins tropicaux du Bois de Vincennes en zoo humain à l’occasion de la grande exposition coloniale de Paris en 1907, événement qui aurait attiré près de 2 millions de visiteurs en l’espace de 6 mois.

Ainsi, les sciences raciales se sont développées dans un contexte colonial intense. Elles permettaient de classifier des groupes d’individus avec « rigueur », ce qui facilitait leur contrôle. Elles sont notamment venues au secours des classes dominantes au 19ème siècle, lorsque le grand public a commencé à se questionner sur le bien-fondé du colonialisme. Il a fallu rassurer la population sur le fait que cette entreprise de conquête du pouvoir était en fait la simple conséquence d’une infériorité naturelle inhérente aux peuples colonisés. À ce titre, la race biologique fut un prétexte idéal pour les colons, utilisé notamment pour justifier l’esclavage. Et son rôle hiérarchique structurant dans les sociétés occidentales va perdurer encore après l’abolition de ce qui avait constitué un ressort majeur de l’essor de cette notion : l’esclavage. En 1865, le 13ème amendement de la constitution américaine signa dans le droit l’abolition de l’esclavage aux États-Unis, mais pas la fin du racialisme scientifique dans les faits pour autant. La croyance d’une supériorité des blancs sur les non-blancs, ancrée dans la « nature », persistait. Si on accordait une liberté relative à ces derniers, c’était avant tout pour des considérations morales. Même lorsque Darwin pensait avoir réglé la question raciale sur le plan biologique en 1871, et alors qu’il défendait l’abolitionnisme, il avait du mal à considérer au fond de lui que les africains ou les australiens étaient « égaux » aux européens6. À chaque fois que s’est profilée la disparition de la domination raciste, il ne s’agissait pas d’en finir une fois pour toute avec l’idée de race biologique. Il s’agissait surtout de déplacer le cadre, encore et encore.

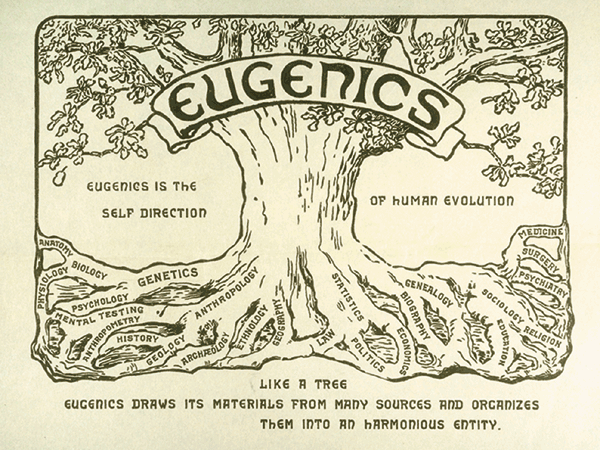

Suite à Darwin, le tableau du racialisme scientifique a notamment été repeint par son cousin, Francis Galton, biologiste et pionnier de l’eugénisme qu’il a théorisé en 1883. Le principe de l’eugénisme est de tirer de l’étude des différences entre groupes d’individus (vous l’avez compris, entre les « races ») les données qui permettront d’adopter des mesures de contrôle social des populations en vue d’améliorer la santé et le niveau d’éducation de la société7. L’eugénisme était autant un domaine de recherche scientifique qu’une politique de gestion de la population. La race biologique est à ce moment-là abordée en termes d’idéaux physique et mental. Pour tendre vers ces idéaux, les nouvelles théories biologiques, précurseurs de la génétique, étaient mises à contribution. En l’occurrence, elles postulaient une notion d' »hérédité » des traits raciaux, le fait que ces derniers se transmettent à travers les générations. À l’instar des animaux ou des plantes, on pouvait s’adonner à une « sélection » des traits, en contrôlant donc la reproduction de la population.

Ce tournant eugéniste qui s’étend de la fin du 19ème à la première moitié du 20ème est marqué par l’implication des mathématiques et des statistiques qui viennent à la rescousse des sciences biologiques afin d’asseoir le caractère objectif de ses catégories raciales. Le mathématicien Karl Pearson, disciple et collaborateur de Galton, devint à la mort de ce dernier le premier professeur d’eugénisme au Royaume Uni en 1911. Il croyait notamment à l’infériorité des autres races et au risque que représentait le mélange interracial pour l’avenir et la grandeur de la population britannique. Avec Eugen Fischer, médecin et généticien allemand, ils ont façonné la science qui sera quelques années plus tard un des piliers du nazisme en développant « la biométrie » : des outils, des tableaux de données raciales, des instruments et des nouvelles théories de mesures biologiques. Ils ont ainsi participé à l’objectivation et la rationalisation du racisme de l’époque8. À leur eugénisme scientifique se mêlait le mythe allemand de la race aryenne, race noble et pure qu’il fallait protéger pour préserver la dynamique du progrès de l’humanité. Les ingrédients étaient en place pour ce qui aboutira au projet nazi : dans l’objectif de préservation d’une « hygiène raciale », face au risque de « dégénérescence » et de déclin civilisationnel que représentaient les races inférieures, et sachant que d’après les théories eugénistes ces dernières se reproduisent plus vite que les races supérieures, il fallait à tout prix passer de la théorie aux actes. Cela passa par l’interdiction des mariages interraciaux (par exemple la loi de Nuremberg de 1935 inspirée par les travaux de Fischer qui interdisait le mariage entre les allemands blancs et les noirs/juifs), par la stérilisation des races désignées comme inférieures9, et fatalement par des génocides.

Si les génocides racistes et antisémites nazis sont les plus tristement célèbres dans l’histoire des sciences raciales, il est important de noter que le monde entier à cette époque embrassait plus ou moins des théories et des politiques eugénistes, avec pour chaque nation son mythe de la pureté raciale. C’était le cas de la Chine, du Japon, de l’Inde, et bien évidemment des États-Unis. Les sciences raciales proposaient des bases théoriques universelles sur lesquelles chaque nation pouvait ensuite construire d’autres théories plus spécifiques par-dessus qui inspireront des politiques nationalistes particulières. L’influence de l’Europe fut tout de même forte. La Chine par exemple promouvait les mariages interraciaux s’ils permettaient de « blanchir » la population. Les Etats-Unis ont tiré quelques-unes de leurs idées et leurs politiques racistes et eugénistes de la « théorie nordique » formulée en 1916 par le professeur de droit Madison Grant. Sa théorie stipulait entre autres que les scandinaves étaient les blancs les plus purs10. Cette théorie viendra en soutien de l’Immigration Act de 1924 qui instaura des quotas de migrations des populations provenant du sud et de l’est de l’Europe. Grant sera d’ailleurs une des références du Ku Klux Klan.

Dans l’imaginaire collectif, le régime nazi constitue l’apogée du racialisme scientifique dont on se serait ensuite débarrassé progressivement. Au fur et à mesure du déroulement de la deuxième moitié du 20ème siècle, on aurait laissé derrière nous cet héritage atroce et inhumain. On se représente même assez volontiers les scientifiques nazis comme des vilains de films ou de BD de super-héros, n’ayant rien du scientifique « normal » qui serait plus doux et au service de l’humanité. Malheureusement, cette vision de l’histoire des sciences raciales est très optimiste, car elle ne s’arrête pas vraiment là. On notera entre autres 2 événements importants, qui auront mis à mal ce mythe des sciences débarrassées des idéologies racialistes au cours du 20ème siècle : la publication en 1969 de l’étude du psychologue Arthur Jensen portant sur la différence d’intelligence entre les blancs et noirs américains, et la publication en 1994 de The Bell Curve.

Reconstruire les sciences après la Seconde Guerre Mondiale : une lutte constante contre le « rebranding » du racialisme

Après la guerre, devant le constat glaçant de l’utilisation à des fins génocidaires de théories eugénistes à partir d’un paradigme raciste, le monde entier des années 50 commençait à tourner le dos à tout ce qui pouvait ressembler aux théories eugénistes et racialistes des décennies précédentes. Les communautés scientifiques entamaient une « reconversion » progressive en laissant derrière elles ces recherches. Les quelques scientifiques encore ouvertement racialistes étaient marginalisés, leur accès aux journaux scientifiques se faisant de plus en plus difficile. Leur choix était de fait assez restreint : soit ils rejoignaient les nouveaux programmes de recherche alors en construction, soit ils devaient tomber tout simplement dans l’oubli.

En juillet 1950, l’UNESCO publia la première déclaration sur la question raciale. Signée par des centaines de scientifiques (biologistes, anthropologues…) et politiciens, elle marquait une étape importante dans le nouveau projet de l’époque : mettre fin à la notion caduque de race biologique. Pas seulement en considérant que cette notion était construite sur une base irrationnelle et de ce fait méritait de tomber dans l’oubli. L’enjeu pour les scientifiques de cette époque était de démontrer scientifiquement l’incohérence de cette catégorisation du genre humain. Ashley Montagu et d’autres anthropologues et sociologues avaient déjà défendu dans les années 40 le fait que les différences raciales étaient avant tout perçues à travers des considérations culturelles et historiques. La race était un concept mouvant qui échappait systématiquement à toute tentative d’essentialisation catégorique : en fonction du contexte politique, on redéfinissait son essence. Les scientifiques échouaient à tracer des frontières rigides et intemporelles entre « races » au niveau biologique, sans que cela n’arrête les racistes. La difficulté d’un tel projet se faisait d’autant plus sentir lorsque la génétique a commencé à s’en mêler.

En 1972, le généticien Richard Lewontin publia un ouvrage dans Evolutionary Biology qui fait encore aujourd’hui énormément parler de lui. Il reprit un vieux système de catégorisation raciale divisant le monde en 7 races et montra qu’il y avait plus de diversité génétique au sein d’une même « race » qu’il n’y en a en comparant entre différentes « races ». R. Lewontin avait été critiqué à son époque pour la faiblesse de ses calculs statistiques mais par la suite d’autres calculs plus affinés, notamment avec l’avènement des nouvelles technologies en génomique, ont fini par conforter sa conclusion. L’étude menée par Noah Rosenberg et son équipe publiée dans Science en 2002 montra que 95% des variations de fréquences génétiques ont lieu à l’intérieur des populations, quand seulement 3 à 5% ont lieu entre populations. On commençait également petit à petit à intégrer le fait que les variations que l’on observe entre des populations regroupées selon leurs caractères anatomiques n’étaient pas qu’une question génétique. Les différences physiques sont un produit complexe de l’histoire biologique, environnementale et migratoire des individus. En somme, chercher une nature biologique profonde à des stéréotypes raciaux était vain, et les scientifiques racialistes devaient se rendre à l’évidence face à ce nouveau consensus.

L’intuition trompeuse sur l’existence des races : un cas pratique

Pour donner une idée de ce que « plus de diversité génétique au sein d’une même « race » qu’il n’y en a en comparant entre différentes races » peut signifier, on peut prendre l’exemple des systèmes de groupe sanguins ABO. Toutes les populations du monde contiennent à peu près toutes les variations possibles des groupes sanguins, à part quelques groupes rares présents uniquement dans certaines populations à très basse fréquence. Ce qui varie, ce n’est pas tant qu’on aurait une population où tout le monde est A, une autre où tout le monde est O, et une autre où tout le monde est B, par exemple, mais simplement la fréquence relative des variants dans les « différentes » populations. En somme, les variations internes aux populations sont supérieures aux variations entre populations. Cela n’est pas seulement vrai pour les gènes des groupes sanguins, mais pour l’ensemble des gènes11.

Ce qui donne l’impression d’une forte corrélation à la géographie pour certains traits spécifiques, c’est le fait que ces traits sont déterminés par de nombreux gènes d’effets faibles. Ainsi, si une personne a des descendants dans une population qui a une apparence différente de la sienne pour ce trait, ses gènes déterminant ce trait seront rapidement mélangés au « pool » local (dans lequel ses variants sont d’ailleurs souvent déjà présents du fait de mutations locales ou d’autres échanges par le passé, puisqu’ils ont lieu de manière continue entre populations humaines), et auront un effet individuel faible. Pour la couleur de peau, il n’y a qu’un gène d’effet fort, celui de l’albinisme, et son existence prouve bien qu’il y a une présence « naturelle » d’une diversité de gènes déterminant la couleur de peau dans toutes les populations, celui-ci étant « juste » plus visible. L’effet des gènes qui interagissent dans un déterminisme multigénique, comme pour la couleur de peau, sera en fait beaucoup moins net que l’effet des gènes du système ABO (qui est déterminé par peu de gènes). Cet effet se traduira par des petites variations auxquelles nous sommes suffisamment habituées pour les considérer comme négligeables.

Ainsi, par exemple, en Afrique Subsaharienne, il est aussi courant de décrire quelqu’un comme étant « clair » ou « foncé » qu’il est courant de décrire quelqu’un comme brun ou blond dans des pays où il y a différentes couleurs de cheveux. Ces variations de pigmentation, sous-déterminées par la vaste présence de gènes qui entrainent une couleur plus claire et qui sont semblables aux gènes qu’on trouve chez les « blancs », font partie intégrante de la diversité qui existe initialement. Comme la vaste présence de gènes qui entrainent une couleur plus foncée, et qui sont semblables aux gènes qu’on trouve chez les « noirs », fait déjà partie intégrante du déterminisme qui conduit des personnes à être blanches de manière plus ou moins « nette » dans une même famille de « blancs ». S’il existe néanmoins des variations géographiques dans les fréquences de ces gènes qui déterminent des traits dont « on voit bien » qu’ils sont corrélés à la géographie, ce n’est pas du fait d’une ségrégation durable des populations qui auraient conduit ces populations à « diverger ». C’est parce que les gènes déterminant certains de ces traits (par exemple la couleur de peau) ont été soumis jusqu’à récemment à de fortes pressions de sélection (cancer, déficit en vitamine D) qui auront eu tendance à impacter leur fréquence dans le pool global… mais jusqu’à atteindre un équilibre. De plus, ce phénomène n’impacte pas la fréquence des autres gènes, dans la mesure où les génomes sont continuellement brassés par la recombinaison lors de la reproduction sexuée (seules les fréquences des gènes qui sont adjacents aux gènes sous sélection seront impactées par cette sélection). Reprenons l’exemple de l’albinisme pour bien comprendre cela : l’albinisme est fortement contre-sélectionné dans des pays où le soleil entraine un fort risque de cancer lorsque l’on est dépourvu de mélanine. Pourtant, le gène qui détermine l’albinisme est bien présent dans ces endroits et chez des personnes qui ont tous les autres traits corrélés à cet endroit, et cela est visible dès qu’un enfant homozygote pour ce gène vient à naître (l’enfant hérite d’une copie « albinisme » de chacun de ses parents). Tant que le gène qui entraine l’albinisme est rare, les enfants albinos seront suffisamment rares pour que la sélection n’ait plus « prise » sur leur fréquence. De ce fait, même ces gènes atteignent un équilibre « mutation-sélection » qui leur permet de se maintenir dans la population.

En résumé, si on revient sur l’exemple de la couleur de peau, les diverses versions de gènes déterminant ce trait ont de forte chance d’être bel et bien toutes présentes dans toutes les populations, comme les gènes qui déterminent le système ABO. Ce qui variera entre populations, ce sera principalement leurs fréquences relatives. La plupart seront même possiblement présents à des fréquences largement supérieures aux gènes qui déterminent par exemple l’albinisme, vu que leur contre-sélection sera bien moins forte : ils ont des effets moins forts, il ne font qu’éclaircir un tout petit peu ou foncer un tout petit peu la peau. C’est dire à quel point « l’homogénéité » et la « pureté » génétique sont au mieux des illusions, quand ce ne sont pas des prétextes indigents aux pires idéologies.

Hélas ce n’était pas à l’agenda de tout le monde. Malgré ce consensus à la suite de la déclaration de l’UNESCO, certains scientifiques racialistes ont continué à penser que si leurs certitudes sur l’existence de différences raciales n’étaient pas confirmées par les données, c’était à cause d’influences idéologiques empêchant d’aborder « scientifiquement » et « rigoureusement » la question de la « race », qui était alors discutée en termes de « diversité humaine ». Ils n’étaient pas d’accord avec la démonstration biologique de l’unicité des êtres-humains et défendaient encore l’intuition raciste de différences entre groupes d’individus sur le plan mental. Malgré le fait qu’ils admettent la « fausseté » des thèses racialistes nazies, ces scientifiques racialistes considéraient que les recherches sur la race avaient « juste » temporairement manqué de prudence, et ne devaient pas s’arrêter pour autant. Sous la pression de ces scientifiques dissidents, l’UNESCO est passé d’un consensus à un simple « accord général » entre scientifiques et politiques au sujet de l’unicité du genre humain. Mais en dépit du mécontentement de ces scientifiques racistes, l’intérêt général n’était quand même plus aux recherches racialistes. La notion de race biologique était devenue obsolète dans les années 50, et si on souhaitait encore étudier les différences entre humains, il fallait rejoindre des programmes plus consensuels.

Les nouveaux programmes de recherche sur les différences entre humains ont adopté à cette époque un nouveau cadre terminologique. Désormais, on parlait de « populations », de « groupes ethniques », de « diversité génétique ». Il fallait également choisir d’étudier les variations entre humains à partir de catégories plus « objectives », plus « naturelles », qui échapperaient plus facilement aux biais humains. Un exemple de catégorie utilisée par les généticiens de l’époque était le groupe sanguin. Il s’agissait d’un caractère héréditaire, fixe, qui pouvait difficilement déclencher des polémiques comparé à la couleur de peau12. Fatalement, le groupe sanguin était devenu un sujet obsessionnel, notamment dans les années 60, pour beaucoup de chercheurs en génétique et en anthropologie qui se sont mis à créer des regroupements de populations en fonction de ce paramètre. L’OMS a contribué à un répertoire mondial de groupes de populations classés selon la couleur de peau et de cheveux, le groupe sanguin et plein d’autres marqueurs génétiques. On avait banni le mot « race », mais le principe persistait : il existerait des différences d’essence profondes entre groupes d’individus et on peut les observer à l’échelle moléculaire, ce qui rendrait les conclusions indiscutables, et une gestion scientifique de ces données objectivées permettrait ensuite de les classer.

Certains scientifiques n’assumaient que peu ce but et ce principe à la base de leur activité. D’autres avaient moins de scrupules, comme Reginald Gates qui publia en 1963 à titre posthume The Emergence of Racial Genetics dans lequel il décrit le développement de la génétique à travers le prisme des vieilles théories racialistes13. Des scientifiques comme Gates menaient une lutte contre ce qu’ils considéraient comme étant la nouvelle doxa idéologique et antiscientifique. Se sentant censurés dans leurs travaux, ils décidèrent de créer leur propre espace extra-académique au sein duquel ils pouvaient continuer de développer leurs idées suprémacistes. C’est ainsi qu’en 1960, un groupe de scientifiques explicitement suprémacistes, qui comptait notamment dans ses rangs le scientifique nazi Otmar von Verschuer, Karl Pearson et Reginald Gates, a monté son propre journal : Mankind Quarterly.

Dans un climat de résurgence de politiques racistes et de développement simultané des luttes antiracistes (apartheid en Afrique du Sud et mouvement des droits civiques aux Etats-Unis), les membres de ce journal se sont lancés dans la bataille pour la re-légitimation de leurs thèses, et Mankind Quarterly mettait un point d’honneur à publier des travaux sans aucun filtre. C’est ainsi qu’en 1961, Henry Garett, à ce moment ancien président de l’Association Américaine de Psychologie, publia un article dans lequel il fustigeait les politiciens qui n’acceptaient pas le « bon sens », celui d’admettre que « les n***** étaient moins intelligents et plus fainéants que les blancs ». D’autres papiers avaient la même teneur, défendant le caractère naturel et donc inéluctable des crimes perpétrés durant les conquêtes coloniales à l’encontre des peuples indigènes et aborigènes des Amériques et d’Australie. Evidemment, ces écrits ne sont pas passés inaperçus au sein des communautés scientifiques mainstream. Des anthropologues et biologistes, alors engagés dans une dynamique de refondation de leurs disciplines, dénonçaient dans des lettres éditoriales ces tentatives de réhabilitation du racialisme scientifique le plus décomplexé. Ce n’est pas ce qui arrêta Mankind Quarterly qui n’avait pas besoin d’approbation académique, mais simplement d’un espace d’expression et de moyens matériels. Et pour ces derniers, les membres de ce journal pouvaient compter sur un allié de choix.

En effet, en 1937, un multimillionnaire américain du nom de Wickliffe Draper avait monté le Pioneer Fund, une fondation qui avait pour objectif principal de financer et disséminer des recherches racialistes et eugénistes. Cette fondation a été un moteur important pour Mankind Quarterly, dans la mesure où celui-ci offrait aux mécènes le contenu scientifique dont ils avaient besoin pour soutenir leurs idées ségrégationnistes et eugénistes. Elle finançait les scientifiques les plus reconnus et qui partageaient les mêmes idéologies racistes, cherchant ainsi à rendre ces idées plus respectables par le biais d’un vernis de scientificité. La mort de Draper en 1972 n’a mis fin ni au Pioneer Fund, ni à Mankind Quarterly14. La fondation a été reprise par d’autres mécènes et dirigeants jusqu’à la fin des années 2010; et le bureau éditorial du journal a vu se succéder quelques noms comme le biochimiste Gerhard Meisenberg ou le psychologue Richard Lynn, des noms familiers qu’on retrouvera par la suite. Le fait que ces structures soient encore debout de nos jours, que des scientifiques (et des non-scientifiques) continuent de publier dans ce journal, indique l’existence de tout un réseau organisé de chercheurs et de financeurs qui ont encore pour but de maintenir les sciences raciales en vie.

Cette entreprise un peu confidentielle peut laisser penser qu’il s’agit ici d’une affaire qui est parallèle aux sciences, qui ne seraient plus directement concernées par le problème du racialisme scientifique. D’ailleurs beaucoup de scientifiques dénoncent ces tentatives de retour en force. En effet, tout ce monde autour du Pioneer Fund et de Mankind Quarterly fonctionne a priori en vase clos, et des publications dans ce journal n’ont que peu d’impacts concrets sur le milieu académique mainstream. Sauf que ce n’est pas le but de ce journal. Comme dit plus haut, l’objectif est d’avoir une plateforme répertoriant des argumentaires construits venant à l’appui des thèses racialistes, parmi lesquels des idéologues pourraient ensuite piocher. On intellectualise le racisme pour le rendre encore plus solide d’apparence, plus pertinent, et plus séduisant. Il y a de bonnes raisons de penser que c’est efficace, dans la mesure où « ces recherches » sont des sources d’inspiration pour les réseaux fascistes en ligne, comme l’alt-right par exemple. Elles servent ainsi entre autres d’outils de recrutement. Mais même si ces acteurs fonctionnent en circuit plus ou moins fermé – du moins hors des frontières des espaces académiques – le milieu scientifique mainstream n’a pas été épargné pour autant par la percée progressive, pour ne pas dire le retour, d’un racialisme à peine camouflé.

En 1969, le psychologue de l’éducation Arthur Jensen publie dans Harvard Educational Review un article dans lequel il défend l’origine génétique de la différence d’intelligence entre les blancs et les noirs américains, après comparaison de leurs résultats de tests15. Cette publication a suscité énormément de réactions et a déclenché une des plus grandes controverses de l’histoire de la psychologie moderne. Si une telle publication n’aurait rien d’étonnant dans les pages de Mankind Quarterly, on pouvait en revanche être surpris de la voir dans le milieu institutionnel de la recherche. On assiste donc à une « re-mainstreamisation » progressive de certaines recherches en « diversité humaine » dont la structure est calquée sur celle des anciens programmes racialistes. Pour hiérarchiser les individus, il fallait simplement trouver un substitut à la « race » en tant que « essence » à délimiter, et un ou des traits « significatifs » à comparer entre groupes d’individus ou populations, et un des choix a porté sur « l’intelligence ». Si toutes les recherches sur l’intelligence n’étaient et ne sont pas intrinsèquement racistes, il s’agissait d’un terrain très glissant au sein duquel des idées suprémacistes pouvaient circuler : étant un concept forcément flou au départ, il suffisait de le redéfinir d’une manière qui collait aux attendus.

La fertilité de ce terrain et la passivité des communautés de recherche concernées ont mené à un autre événement au retentissement mondial : la publication en 1994 de The Bell Curve, par Richard Herrnstein et Charles Murray. Dans leur livre, Herrnstein et Murray défendent la thèse que l’intelligence humaine est le meilleur paramètre pour prédire la situation socio-économique d’un individu. Ils proposent une cartographie du QI en fonction de catégories raciales, économiques et de genre, et prétendent montrer notamment un écart d’intelligence entre noirs, blancs et asiatiques américains – écart qui persisterait même après correction de facteurs confondants comme la situation économique. Ils prétendent également montrer que le fort taux de natalité des QI les plus bas et l’immigration conduisent à une baisse nationale des capacités cognitives du pays en général, et font des liens étroits entre QI et classe sociale. Enfin, ils se permettent des prescriptions en matière de politiques éducatives et sociales sur la base de leur thèse qui remet au goût du jour les idées passées des eugénistes16. Ce livre a été lourdement critiqué, à juste titre, pour son manque flagrant d’éthique, pour le danger politique qu’il représente, mais également pour son absence totale de rigueur scientifique. Un des critiques les plus connus, Stephen Jay Gould, s’est attaqué aux présupposés à la base de la thèse des auteurs du brulot, et met en cause l’idée même du QI en tant qu’indicateur chiffré pertinent des capacités cognitives d’un individu. D’autres ont réeffectué les calculs et ont montré les fraudes statistiques derrière les analyses de Murray et Herrnstein. Bref, beaucoup de choses sont à redire et beaucoup en ont déjà redit sur ce livre.

The Bell Curve était (et est toujours) pour beaucoup de scientifiques et de commentateurs extérieurs une tentative grossière de réhabilitation des sciences raciales dans le domaine public, dans la lignée de la controverse historique des recherches sur les liens entre intelligence et races. Rutledge Dennis fait même le lien avec l’histoire du racialisme scientifique jusqu’à Darwin, en clamant qu’ils contribuent « à présenter les noirs américains comme de dangereux illettrés et des criminels » et participent à la marginalisation des minorités ethniques. On pourra également retrouver dans The Bell Curve des dizaines de références à des scientifiques qui ont contribué à Mankind Quarterly, dont Richard Lynn qui est cité en tant que « chercheur de renom en différences ethniques et raciales », et plusieurs recherches citées qui ont été financées par le Pioneer Fund. Les programmes de recherche dans lesquels s’inscrivent des travaux comme ceux de Murray et Herrnstein sont très pernicieux, car leur racisme inhérent nécessite pour être décelé une grille de lecture informée. Ils regroupent des chercheurs racistes au sens fort, mais également des chercheurs « libéraux » qui manquent cruellement de réflexivité au point d’ignorer les angles morts et les présupposés problématiques à la base de leurs travaux. À aucun moment dans The Bell Curve nous n’aurons les raisons qui ont poussé les auteurs à mettre en exergue des différences de QI entre races. Pourtant, ce choix de projet n’a rien d’anodin. Et ce problème d’absence de questionnements profonds sur les motivations à étudier certains types de catégorisation de groupes d’individus persistera durant toute la controverse des recherches sur les liens entre intelligence et races. En d’autres termes, la mainstreamisation progressive d’un nouveau racialisme scientifique « rebrandé » au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle a profité de deux facteurs : les chercheurs ouvertement racialistes qui ont tiré parti de leur liberté d’expression et de chaque faille du milieu scientifique institutionnel pour s’y frayer un chemin, et des alliés objectifs qui contribuent à ces programmes de recherche controversés mais peu questionnés, à l’interface de la psychologie et de la génétique. Et les avancées en matière de séquençage génomique n’aideront pas à régler ce problème.

Prendre la mesure du problème que constituent certains programmes de recherche en « diversité humaine » 17 est une tâche difficile, d’autant plus lorsque des chercheurs qualifiés et perçus comme antiracistes s’y mettent. C’était le cas de Luca Cavalli-Sforza, généticien et anthropologue italo-américain de la deuxième moitié du 20ème siècle qui a monté une équipe de recherche au moment du lancement du Human Genome Project en 1991, un projet d’envergure mondiale de séquençage du génome humain. Son but était d’étudier l’histoire évolutive et migratoire de l’humain en séquençant le génome de plusieurs populations à travers le monde. Alors qu’on savait à cette époque qu’il n’existait pas de barrières rigides au niveau génétique entre les populations, Cavalli-Sforza émettait tout de même l’hypothèse que certaines « populations isolées » avaient un patrimoine génétique préservé de certaines « altérités » (migrations, brassage intergénomique etc.) et donc pouvaient renseigner sur l’histoire génétique de nos ancêtres. Cela n’a pas loupé, ce projet a provoqué une levée de bouclier au sein de la communauté des généticiens des populations. En effet, alors même que Cavalli-Sforza et son équipe n’avaient aucune idée de « race » en tête au moment de la constitution de ce projet, ils sont quand même tombés dans l’écueil d’une catégorisation problématique, dont la structure elle-même introduisait des biais racistes18. L’hypothèse des « populations isolées » de Cavalli-Sforza est chargée de présupposés mêlant des stéréotypes culturels et une idée implicite de hiérarchie. Il s’est d’ailleurs avéré que ces « populations isolées » n’avaient en fait rien de si isolées ni d’uniques. Il est important de le souligner ici : Cavalli-Sforza et beaucoup d’autres n’étaient pas racialistes19. Mais ce n’est pour autant pas une condition suffisante pour être préservé de biais racistes et l’ignorance de ces enjeux peut même faciliter la pénétration ou la persistance de recherches teintées de racialisme.

L’éthique des recherches sur les populations a fait l’objet de constants débats entre les années 50 et 90 au sein de la communauté des généticiens et des anthropologues. Pour beaucoup, si on persistait à vouloir étudier les populations – ce qui est déjà un objectif fort discutable – il n’était plus permis de les étudier n’importe comment. La mémoire de la période des sciences raciales et eugénistes était encore présente. Même en mettant de côté les chercheurs suprémacistes de Mankind Quarterly, on ne peut pas dire que les leçons aient été tirées de l’histoire du racialisme. Le 20ème siècle a été marqué par des tensions systématiques entre les communautés travaillant sur la « diversité humaine » ou les « différences entre humains », et le racisme encore ambiant de la société ne facilitait pas l’assainissement des nouvelles bases scientifiques de ces programmes. Au contraire, les idées racialistes se nichaient dans les moindres interstices du milieu académique lorsqu’elles ne restaient pas en place dans les cercles fermés des recherches suprémacistes, et trouvaient le moyen de se frayer un chemin en usant de tous les euphémismes possibles pour se disséminer sournoisement. Le 21ème siècle n’en sera pas exempt.

La science de la « diversité humaine » au 21ème siècle

Les recherches sur l’intelligence (ou le QI) étaient un terreau fertile pour de nouvelles sciences racialistes plus présentables au 20ème siècle, et cela a continué au 21ème siècle. Néanmoins, un transfert s’est opéré, de Mankind Quarterly vers des journaux plus crédibles. Richard Lynn, le chercheur racialiste qui fut éditeur de Mankind Quarterly et à la direction du Pioneer Fund, a par exemple siégé dans les années 2010 au sein du bureau éditorial du journal Personality and Individual Differences, journal reconnu et considéré comme mainstream qui publie régulièrement des recherches en psychologie de la personnalité, en intelligence, mais également des travaux de domaines de recherche controversés comme la génétique comportementale et la psychologie évolutionniste. Lynn y a publié en 2004 un article aujourd’hui rétracté intitulé « The Intelligence of American Jews », dans lequel il défend l’idée que les « Juifs ont une meilleure intelligence que les non-Juifs ». Il prit ensuite les rênes du bureau éditorial d’un autre journal considéré comme respectable, Intelligence, aux côtés de Gerhard Meisenberg, jusqu’en 2018. Ce dernier y publia des études portant sur le QI des pays africains et sur le lien entre niveau d’intelligence et réussite économique. Même si leur présence dans les bureaux éditoriaux de journaux mainstream est aujourd’hui considérée comme une « erreur embarrassante » de la part de leurs « collègues », il est tout de même alarmant de constater qu’ils aient pu y obtenir une place en premier lieu, et qu’ils aient eu ensuite le loisir d’y publier leurs inepties.

Richard Haier, l’actuel éditeur en chef d’Intelligence, fait partie de ces personnes embarrassées. Dans ses correspondances avec Angela Saini dans le cadre du livre de cette dernière, Superior : the return of race science, il présente les recherches sur l’intelligence et les différences entre groupes comme étant des champs délicats. De son propre aveu, elles constituent effectivement un risque de résurgence ou de développement de nouvelles théories racialistes. Et si on se focalise assez naturellement sur ce qui est publié dans la littérature, on oublie souvent ce qui n’a pas été accepté pour publication. Haier a admis avoir vu régulièrement passer des papiers en soumission qui étaient ouvertement racistes, avec des prescriptions politiques explicites dans les discussions des articles, extrapolées abusivement à partir des données présentées. Ces papiers sont rejetés pour la plupart, mais cette anecdote est assez révélatrice du problème : s’il y a des tentatives de percée de sciences raciales dans les revues mainstream, alors ça signifie qu’on mène encore des recherches en sciences raciales. Haier ne se dit pourtant pas fermé à l’idée de mener des recherches sur l’intelligence et les différences entre groupes, au nom de la liberté académique, alors même qu’il est conscient de l’imprégnation encore assez forte d’un agenda politique inquiétant dans ces programmes. Et malgré son embarras au sujet de Lynn et Meisenberg, il défendra tout de même la place de quelques travaux racistes.

Les programmes de recherche empreints de racialisme se situent essentiellement à l’interface de la génétique, de la biologie de l’évolution et de la psychologie20. Ces domaines offrent à l’aune du 21ème siècle de nouveaux outils d’objectivation – et de naturalisation – des différences entre des catégories pourtant arbitraires. Les technologies de séquençage du génome, plus performantes et moins chères, sont ainsi utilisées dans des études appelées GWAS (Genome Wide Association Studies) afin de déceler à l’échelle du génome entier les corrélations entre marqueurs génétiques et différences de traits phénotypiques. Alors qu’on vantait l’intérêt des GWAS pour la médecine, elles ont été souvent dévoyées par la génétique comportementale qui cherchait des corrélations statistiques entre variants géniques et traits comportementaux, sans recul sur la pertinence des traits étudiés ou avec une surestimation de l’hypothèse d’une relation causale entre les variants et les traits étudiés. Un exemple de mésusage des données issues de GWAS porte sur l’origine supposément génétique et l’hérédité de l’écart du niveau d’accomplissement entre les blancs et les noirs. Une étude parue en 2021 a démontré des failles méthodologiques et conceptuelles dans les articles et les allégations des auteurs défendant la thèse héréditaire, à partir de tests inspirés des GWAS mais menés plus rigoureusement pour prendre en compte les facteurs confondants. Cette étude montre qu’il n’y a en fait aucune donnée soutenant le caractère héréditaire de l’écart en question.

Les domaines de la cognition ont embrassé – et développé – des théories dites « héréditariennes » depuis le 20ème siècle, notamment aux Etats-Unis. Les chercheurs en intelligence et en génétique comportementale s’intéressent de près à la transmission héréditaire de caractères acquis, comme les capacités cognitives des individus, et plus généralement la transmission de traits comportementaux. L’avènement de l’épigénétique et des sciences sociales ont contribué à montrer l’importance de l’environnement et de l’écologie dans l’expression de la majorité des traits phénotypiques et comportementaux. Cependant, là où ces nouvelles données pousseraient normalement à étudier les caractères acquis en considérant les gènes et l’environnement en relation et en intrication pour expliquer qualitativement les mécanismes de leur développement (tel gène code pour tel protéine qui interagit avec telle autre quand telle molécule est présente dans la cellule mais pas dans telle autre condition, etc.), les héréditariens cherchent encore à quantifier de manière séparée une contribution qui serait purement génétique. Pour ce faire, ces chercheurs à l’interface des sciences comportementales et des sciences de la nature s’inspirent notamment des méthodologies des « Twin studies« , ou études des jumeaux21. Le recours aux données des twin studies a conduit les scientifiques du comportement à calculer des « coefficients d’héritabilité » poussant ces chercheurs à conclure à un déterminisme génétique du comportement humain et de l’intelligence, et à relativiser les facteurs sociaux et environnementaux, alors qu’on sait que leur méthodologie va mécaniquement surestimer la part génétique, et passer à coté d’effets environnementaux potentiels qui ne sont pas quantifiables à cause d’une trop grande homogénéité environnementale. L’utilisation de ces méthodologies par la psychologie, l’économie, la science politique ou la criminologie se fait sciemment au détriment des méthodologies qualitatives des sciences sociales dans le but de conforter des thèses naturalistes sur le comportement22. Les motivations qui poussent à l’utilisation de ces méthodologies sont diverses et ne se réduisent pas à des intentions douteuses. Aussi, l’objectif n’est pas de rentrer dans le détail des critiques. Cependant, une bonne partie des études comportementales et sur l’intelligence y a recours avec une conception assez faible du social et beaucoup d’autres problèmes conceptuels, dans le but de remonter à une soi-disant relation causale et autonome entre facteurs génétiques et comportement ou intelligence.

L’utilisation des GWAS et des twin studies pose de fait beaucoup de problèmes lorsqu’on les convoque pour étudier des faits sociaux. Tout d’abord, il y a un problème de nature : par exemple, les twin studies par construction ne permettent en réalité que de conclure qu’il y a « un effet génétique non nul », mais pas de comprendre ou d’estimer réellement cet effet génétique. Dans le cadre des sciences racialistes, elle n’ont comme intérêt épistémologique que de permettre de remonter à une estimation (biaisée) de l’héritabilité. Historiquement, cette donnée n’a servi qu’à des projets eugénistes et racistes, et pour cause son interprétation fautive ancre un trait dans la « nature » d’une lignée d’individus et le rend immuable, alors qu’une estimation d’héritabilité n’a de valeur, même quand son estimation est vraiment possible, que pour une population donnée23. Le mot d’ordre était qu’un « problème biologique » ne pouvait appeler qu’à une « solution biologique ». Dans une version plus contemporaine – et un peu moins nazie – cela implique que les politiques sociales ne pourraient pas régler des inégalités d’ordre génétique. De nos jours, ce constat n’a pas forcément pour causes et conséquences des idées racistes et eugénistes, du moins pas directement, et se mêle à des motivations différentes en fonction des affinités idéologiques auxquelles se rattachent les chercheurs et les défenseurs de ces recherches réductionnistes. Les plus « libéraux », à travers un prisme idéalisé des sciences, voient dans les données issues de ces études l’opportunité de renseigner les politiques publiques avec « plus de rigueur ». C’est notamment le cas de la généticienne comportementale Kathryn Paige Harden qui défend dans The Genetic Lottery l’utilisation des GWAS sur le niveau scolaire pour arbitrer des politiques éducatives ciblées, plutôt qu’une politique d’égalité universelle qu’elle qualifie de gabegie, alors même que l’interprétation de ces études est très contestée24. Il est par ailleurs opportun de rappeler que le meilleur indicateur des difficultés scolaires d’un enfant, ce sont ses difficultés scolaires elles-mêmes25. Ces conclusions sont également appliquées au domaine de la médecine personnalisée dans une perspective libérale : avec des cartographies précises des variants génétiques liés à des prédispositions à des maladies, on aurait entre les mains un outil de personnalisation des politiques sociales de santé publique, au lieu d’une sécurité sociale universelle26. En somme, si les motivations ne sont pas nécessairement racistes, elles restent fallacieuses voire même hypocrites : l’argument de l’efficacité et de la politique evidence-based vient seulement enrober une science aux allures « fancy » pour justifier le bien-fondé de ces programmes. Au vu de la qualité des données auxquelles on peut vraiment accéder à partir de ces études, on peut assurément avancer qu’il y a des moyens plus pertinents, et déjà à notre disposition, de défendre des politiques éducatives et de santé publique « efficaces », si cela est réellement le but fixé. Dans les faits, il ne s’agit pas tellement de proposer des politiques renseignées par la génétique en faveur d’une réduction des inégalités, mais plutôt de gérer « rationnellement » ces inégalités qui de toute façon s’imposeraient à nous, si on reprend leur cadre de pensée. La conclusion d’un déterminisme génétique conduit à naturaliser le niveau d’éducation, mais suppose également et surtout la possibilité de le « prédire ». Ainsi, ce qui est proposé, c’est d’orienter plus tôt les élèves vers des cursus qui correspondraient à ce que leur patrimoine génétique prédit quant à leur (futur) niveau scolaire. On est dans une logique de continuité des politiques de ségrégation sociale, mais justifiées par la génétique et donc « rationalisées », et non pas de réduction des inégalités. Enfin, quel que soit le niveau de décence auquel les plus libéraux se cantonnent, ce glissement abusif de la corrélation vers la causalité dans leurs conclusions constitue une munition de choix pour les suprémacistes. En faisant des gènes les causes des disparités de conditions socio-économiques et de capacités cognitives entre classes sociales et catégories raciales, ces disparités étant pourtant structurées par des rapports sociaux de domination et des politiques publiques inégalitaires, on naturalise ces inégalités, on relativise l’utilité des politiques visant à les réduire et on occulte le rôle joué par les rapports de domination. Ce n’est pas un procès d’intention que de souligner ce glissement : peu importe les déclarations d’intention des personnes menant ces études, dans les faits ces dernières ne servent qu’à ça. Et les opportunistes en ont conscience. Ce n’est peut-être pas pour rien si une très grande partie du trafic généré par les publications en génétique cognitive et comportementale provient de groupuscules suprémacistes blancs en ligne.

Par ailleurs, les progrès en matière de technologies de séquençage ont abouti à un nouveau marché lucratif : la généalogie génétique. Des sociétés se sont créées dans l’objectif d’offrir aux particuliers la possibilité de retracer leurs origines à travers le séquençage de leur génome. Au-delà du flou autour de l’utilisation des données, les méthodes et le marketing autour de ces services sont douteux, dans la mesure où, entre autres choses, on ne dispose pas a priori de données nécessaires pour remonter au patrimoine génétique de nos ancêtres au-delà d’un certain nombre de générations (tout au plus on peut remonter à 100 ou 200 ans en arrière), et les catégories utilisées sont tantôt géographiques et tiennent difficilement compte des dynamiques migratoires et du découpage territorial passé, tantôt des catégories raciales supposément désuètes. En somme, ces firmes nourrissent des fantasmes identitaires sous un voile de scientificité, et servent à des suprémacistes voulant prouver « scientifiquement » leur blanchité27.

Si pour beaucoup de ceux qui s’adonnent à ces recherches ou bénéficient de ces services les intentions ne sont pas racistes, pour d’autres il s’agit d’une source facile de recrutement pour la suprématie blanche. Le sociologue des sciences Aaron Panofsky étudie de près les liens entre les recherches en génétique et la société, ainsi que les communautés de recherche des différents sous-champs de la génétique. Avec ses collègues, ils ont mis en évidence dans une étude parue en 2020 la mobilisation de la génétique comportementale et des thèses héréditariennes par les suprémacistes blancs, et la manière dont ces derniers se servent de ces sciences pour recadrer les discussions scientifiques et politiques autour des questions raciales. Ils se servent des travaux, pour beaucoup à la marge voire dans la zone grise du milieu académique, pour relégitimer leurs thèses. Bien qu’étant à la marge, les traditions naturalistes des champs de recherche en comportement sont dérégulées et pèchent par un manque délibéré d’un cadre éthique normatif. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur les récupérations abusives et opportunistes de leurs travaux, ces communautés vont avant tout adopter des postures défensives, considérant que les critiques des dérives portent atteinte à l’intégrité de tout leur champ et menacent leurs recherches, plutôt que de faire front contre lesdites dérives (qui pourtant portent plus atteinte à l’intégrité de leur champ… il y a confusion entre la cause de l’atteinte, à savoir les dérives, et le messager, à savoir ceux qui alertent). Le mythe d’une recherche dénuée d’influences de valeurs contextuelles non-épistémiques, qui serait neutre et apolitique, participe de cette volonté anti-interventionniste. Selon eux, si leurs travaux servent des thèses racialistes, ce sont aux racistes qu’il faut s’en prendre, pas à eux. Autant dire que les sciences racialistes ont encore de beaux jours devant elles.

On observe ainsi une lutte constante entre les recherches qui détricotent des thèses suprémacistes, et celles qui les réhabilitent et les rendent respectables. Par exemple, en 2018, le séquençage du génome du squelette d’un ancêtre millénaire trouvé un siècle plus tôt dans les gorges du Cheddar au Royaume Uni a montré que sa couleur de peau aurait certainement été noire. L’histoire des migrations et de l’évolution ne rend pas cette découverte si étonnante aujourd’hui, mais Cheddar Man de son surnom a fait les unes pendant des semaines. Cette découverte a mis du plomb dans l’aile des suprémacistes blancs, du moins sur le moment. Certes, on devait reconsidérer les représentations que l’on se fait de notre passé et de nos ancêtres. Pour autant la pensée suprémaciste et raciste a suffisamment de plasticité pour s’adapter. Si la couleur de peau n’est plus une donnée pertinente pour exprimer les différences entre population, elle en cherchera et trouvera d’autres. De toute façon, si le racisme était une question qui se réglait par la réfutation scientifique, alors techniquement il n’existe aucune donnée scientifique qui conforterait le racisme; mais cela implique également que le racisme serait moralement justifié pour peu que des théories scientifiques rigoureuses viendraient enfin le corroborer, ce qui n’est pas vraiment une conclusion souhaitable a priori. Le racisme n’est pas un problème scientifique. En bref tant qu’il existera des programmes scientifiques douteux qui conforteront les idées racialistes, on aura beau jeu de mener d’autres programmes de recherche qui les réfuteront. Après tout, cela fait plus de 60 ans qu’on s’y essaie, pour le résultat que l’on connaît aujourd’hui. Peut-être donc que ce problème appelle à d’autres solutions, non ?

Conclusion

L’histoire nous montre les liens étroits que les sciences et le racisme ont entretenu durant des siècles. Le racialisme scientifique a connu un « âge d’or » et il importe de rappeler que les sciences n’étaient pas « victimes » du racisme qui structurait la société à cette époque : elles en étaient complices et motrices. Il est tentant également d’appeler tout ceci de la « pseudoscience », que ce soit les sciences raciales de leur début à la Seconde Guerre Mondiale, ou des programmes actuels servant plus ou moins directement la suprématie blanche. Outre l’anachronisme, ce serait un mauvais diagnostic, dans la mesure où les qualifications de « science » et « pseudoscience » dépendent en bonne partie du positionnement des communautés de recherche concernées. Et dans la pratique ces recherches respectaient tous les canons de scientificité de leur époque. Appelons ça de la mauvaise science, de la junk science si on veut, elles restent avant tout des sciences – ou du moins des champs de recherche qui bénéficient d’une légitimité institutionnelle indue. Notons également que à l’époque comme de nos jours, les chercheurs liés de près ou de loin à des programmes scientifiques racialistes clament être porteurs d’une vérité objective, opposés aux idéologies délétères pour l’avancée scientifique. Ils jouent de cet enrobage pour donner une allure de sérieux et d’impartialité à leurs théories, avant d’être rattrapés par l’avancée scientifique qui leur donnera tort, et pour certains de déchanter face aux premières conséquences sociales devenues trop palpables pour être relativisées ou ignorées. Il devrait être difficile aujourd’hui de prendre au sérieux ces artifices rhétoriques.

Un certain type de sciences raciales a quasiment disparu aujourd’hui, mais cela n’a pas signé la fin totale de celles-ci. Elles ont en quelque sorte « muté », en investissant des terrains scientifiques plus consensuels et moins évidents, et nourrissent ce qu’on peut appeler un « racialisme génétique ». Les chercheurs qui ne sont pas racistes (ou ceux qui ne l’assument pas ou définissent le racisme comme étant le fait de baser les discriminations sur des croyances fausses, plutôt que le fait de discriminer tout court) impliqués dans la recherche des déterminismes génétiques du comportement et de l’intelligence insistent beaucoup sur la séparation à opérer entre le sujet de recherche, et les applications qui peuvent effectivement mener à ce racisme génétique mais qui selon eux découlerait avant tout d’un « mésusage » des connaissances qu’ils ont produites. On a là affaire à une vision positiviste des sciences, qui sont réduites à une entreprise d’accumulation constante de connaissances brutes, dans un cadre supposé être dénué de valeurs contextuelles (morales, sociales et politiques) et sous l’unique influence de valeurs épistémiques. Si on met de côté l’aspect daté de cette vision, ce raisonnement soulève d’autres problèmes. Tout d’abord, à vouloir se détacher des considérations éthiques, il suggère que le caractère immoral du racisme se déterminerait avant tout sur le terrain épistémique. Doit-on comprendre qu’un racisme qui ferait « bon usage » des sciences serait moralement justifiable ? Ensuite, à moins de travailler sur la nature fondamentale de la matière, il est vain de penser qu’on puisse formuler des questions de recherche en étant politiquement et idéologiquement désintéressé, surtout dans les domaines de l’humain et de la société. Ces sujets de recherche ne s’imposent pas soudainement à notre psyché sans qu’on s’y attende, et dans notre modèle actuel de recherche personne ne peut croire que la simple « soif de connaissances » serait une motivation suffisante. Si cela était la véritable motivation de ces recherches, pourquoi n’investit-on pas autant de moyens dans la cartographie de la longueur des lobes d’oreilles que dans celle des QI ? Essayez de mettre ça dans un formulaire d’appel à projet scientifique, vous n’irez pas très loin. À ce titre, même si les motivations ne sont pas racistes, la responsabilité éthique des chercheurs ne doit pas s’arrêter aux portes du laboratoire quand les risques de récupération et d’alimentation de récits racistes et suprémacistes sont identifiés. De la même manière qu’on s’est fixé des principes éthiques qui nous obligent à ne pas trifouiller du matériel biologique à notre guise ou à ne pas poursuivre des recherches qui auraient un impact écologique et sanitaire délétère, un cadre éthique de recherche sur les sujets socialement délicats doit s’imposer. Le Human Genome Project avait d’ailleurs un comité d’éthique qui a énormément souffert du problème que représentait ce projet en matière de racialisme génétique, ce n’est donc a priori pas vraiment une pratique si étrangère à ces disciplines, qui semblent donc avant tout manquer de volonté politique.

Les sciences raciales sont certainement indigentes en termes de rigueur, elles sont surtout toujours là. Le terroriste suprémaciste de Buffalo a laissé au grand public ses inspirations. En plus de la thèse fumeuse du grand remplacement, on trouve dans son manifeste des références à des recherches publiées, certaines rétractées aujourd’hui. L’une d’elles est une étude parue dans Nature genetics en 2018 et cosignée par le doctorant de Steven Pinker, James Lee, portant sur l’origine génétique des différences de niveau scolaire « démontrée » à partir de GWAS. Une autre étude de sa citographie, publiée dans Personality and Individual Differences en 2012 par les suprémacistes John Philippe Rushton et Donald Templer portait sur les prétendues « prédispositions génétiques » des noirs aux actes criminels. Il a également cité une plus ancienne étude de Richard Lynn publiée dans le même journal en 2002 et proposant les mêmes conclusions.

On insiste sur le fait que ces auteurs sont explicitement suprémacistes et on les accuse volontiers d’avoir contribué à ces violences. Les autres chercheurs des sous-champs concernés, s’ils ne sont pas tenus pour comptables des travaux de collègues extrémistes et de leurs récupérations – et ce n’est pas notre propos – ont tout de même une responsabilité immense au regard de l’histoire très chargée de leurs domaines de recherche. Celle de ne pas se complaire dans la passivité, de ne pas se cacher derrière des mantras qui n’ont aucun intérêt sur le plan de l’éthique de la recherche (du type « ce n’est pas l’arme qui tue, mais le tireur »), et de s’organiser collectivement pour réguler leur champ de recherche. Des sciences de la nature aux sciences humaines et sociales, les communautés de recherche prennent conscience de la portée de leurs travaux sur la société, à laquelle ils prennent part directement, et il n’est plus rare de voir se développer des cadres éthiques normatifs pour réduire les externalités négatives de leur activité de recherche. À partir du moment où l’on peut identifier un potentiel de dérive, la responsabilité collective doit nous enjoindre à étouffer ce potentiel, et non à l’ignorer et laisser la possibilité de passer le cap du « potentiel » au « concret ». C’est cette responsabilité vis-à-vis des applications possibles d’une recherche qui détermine le caractère éthiquement souhaitable de celle-ci, et non pas seulement la nature de ses objectifs épistémiques en matière d’apport de connaissances et de quête de « vérités ». Et ce d’autant plus lorsque les retombées de ces connaissances que ces recherches prétendent apporter – supposées, dans « le meilleur des cas », guider des politiques « efficaces » lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour justifier les oppressions – sont au mieux spéculatives. Le fait que certaines communautés de recherche cherchent encore à s’extraire de cette responsabilité est alarmant, d’autant plus lorsque le risque suprémaciste est identifié, voire concrétisé par des attentats sanglants.

Chercheur-se-s et vulgarisateur-ice-s intéressé-e-s par les sujets de la « diversité génétique humaine », sachez que nous n’avons pas le luxe de la nonchalance et de l’irresponsabilité. Les sciences raciales ne sont pas qu’un vestige du passé.

Remerciements

Pour leur relecture et suggestions, merci à Ce n’est qu’une théorie, Bunker D, DrSornette, Gaël Violet, Patchwork, Nyktophylax et Tnzn.

Suggestions de lectures et de vidéos

Superior : the return of race science, Angela Saini, 2018

Mismeasure of man, Stephen Jay Gould, 1980

Misbehaving science : Controversy and the Development of Behavior Genetics, Aaron Panofsky, 2014

The Apportionment of Human Diversity, Richard Lewontin, 1972

Still Not in Our Genes: Resisting the Narrative Around GWAS, Kevin Bird, 2020

Racisme de l’intelligence, Pierre Bourdieu, 2004

« Why IQ is bullshit », Steven T. Piantadosi, 2020

Stephen Jay Gould on Intelligence Tests (IQ), the Nature – Nurture Controversy 1995

Is Science Political? The Fight Against Reactionary Genetics ft. Kevin Bird

Notes

- À notre connaissance il s’agit au moins de la deuxième attaque terroriste qui implique une référence à cette « théorie », la précédente datant de l’attentat islamophobe de Christchurch du 15 mars 2019.

- Il est à noter l’importance de l’utilisation de ces deux termes, « non-blancs » et « impurs », qui ne sont pas nécessairement des termes canons que l’on retrouve dans les discussions sur le suprémacisme, mais qui reflètent les idées indissociables de celui-ci. Il existerait une séparation entre « blancs » et « non-blancs », ces derniers n’étant pas forcément des personnes à la peau non-blanche mais simplement des personnes… exclues du groupe « blancs » par les blancs. Ce qui est regroupé dans les « non-blancs » varie dans le temps. Au début du 20ème par exemple (cet exemple sera détaillé plus loin dans ce billet), les espagnols, les italiens et les grecs étaient considérés par les suprémacistes américains comme des « caucasoïdes » impurs. D’où la notion de « pureté raciale ».

- La notion de race à cette époque était utilisée pour désigner entre autres les différentes lignées de nobles.

- pikachu_choqué.jpeg

- Un exemple célèbre est celui du français Georges Cuvier, pionnier en anatomie humaine, qui avait étudié le corps de l’esclave Saartjie Baartman peu de temps après sa mort en 1815, et l’avait présenté en morceaux dans des jarres à l’Académie française des Sciences. À noter qu’il a fallu attendre une requête de Nelson Mandela en 1994, suite à l’appel des Khoïkhoïs, afin que ses restes soient renvoyés en Afrique du Sud pour être enfin inhumés. La restitution fut contestée sur le moment par les autorités et la communauté scientifique au nom du patrimoine scientifique, et n’a eu lieu qu’en 2002.

- D’après Darwin, même en ayant un ancêtre commun vers lequel les histoires de tous les êtres humains convergent, il laissait possible l’idée de divergences progressives entre les humains qui seraient à l’origine de quelques différences.

- Petite précision tout de même. Dans le cadre de ce billet, l’eugénisme est abordé à travers le prisme du racialisme, mais bien évidemment ce n’est pas qu’une question raciale. Les théories eugénistes englobaient plus généralement la pureté des gènes sur différents plans. Les impuretés géniques, ou dysgénismes, concernaient les races inférieures, mais également les pauvres et les handicapés.

- Fischer et Pearson utilisaient par exemple des tables de couleurs de peau, d’yeux et de cheveux pour effectuer des comparaisons entre individus. Des instruments de mesure craniométrique étaient également en vogue, la taille des crânes étant une des données les plus répandues dans les sciences raciales. Mettre un nombre sur une donnée, c’était lui donner une réalité. Durant l’expédition de Fischer en Namibie en 1908 pour mesurer la « blanchité » des individus issus de mélanges interraciaux, l’Allemagne éradiqua des dizaines de milliers de namibiens qui s’étaient rebellé contre les colons, et récupéra quelques milliers de crânes qui seront étudiés par les scientifiques de la race.

- Les stérilisations eugéniques n’étaient d’ailleurs pas qu’une affaire de projet nazi et ne se restreignaient pas à l’Allemagne ou aux contextes totalitaires. Partout dans le monde, y compris en France, on s’adonnait à des stérilisations de minorités ethniques durant tout le 20ème siècle. Certains eugénistes de gauche, comme le professeur d’hygiène Reiner Fetscher, étaient même plus radicaux que ce que proposait déjà la loi nazie de stérilisation de 1933, en soulignant qu’ « elle n’était qu’un début, pas une fin ». Les médecins habilités à effectuer ces stérilisations le faisaient sans tabou à des fins de recherche et publiaient même leurs résultats dans des revues médicales ou dans des livres. Certains d’entre eux siégeaient dans ce qu’on appelait des « Tribunaux de santé héréditaire » au sein desquels a été décidée la stérilisation de 400 000 allemandes et allemands dans les années 30. Le corps scientifique et médical a tellement acclamé cette loi que la stérilisation fut le sujet principal de près de 200 thèses de doctorat en médecine entre 1933 et 1945. De plus, la particularité antisémite de l’eugénisme allemand ne classait pas les Juifs dans les « races inférieures » mais dans les « races différentes ». Ils étaient considérés comme supérieurs sur le plan de l’intelligence par exemple, mais cela était vu comme un danger (habileté supposée à « calculer » leurs méfaits), et leur « culture » constituait aux yeux des nazis une menace à la Kultur allemande.

- Le concept de « race nordique » préexistait en Europe entre le 19ème et le 20ème. Il fut créé par l’anthropologue français Josef Deniker sur des bases craniométriques. Parmi les autres races du groupe « Caucasoïde », on pouvait également trouver la race « alpine » et la race « méditerranéenne ». Cette classification fut notamment reprise par la « psychologie raciale » dont l’objectif était d’attribuer des particularités culturelles et sociales à chacune de ces races. Et bien évidemment le racisme nordique est venu à l’appui de l’eugénisme allemand.

- Les variations génétiques intra et inter populations peuvent être quantifiées par des indicateurs d’hétérogénéité spécifiques, qui sont dérivés des proportions de gènes, et dont l’utilisation est commune en génétique des populations

- Ce qui est ironique dans la mesure où l’hémotypologie faisait également partie des domaines investis par les sciences nazies.

- Dans ses correspondances avec Angela Saini, l’historien Gavin Schaffer explique que Gates défendait son schéma racialiste avec la forte conviction qu’il était porteur d’une vérité objective, tandis que ses détracteurs étaient mus par une idéologie antiscience et cherchaient à imposer leur agenda politique égalitaire. Au-delà du fait que c’est un argumentaire récurrent, cela reste assez surprenant de penser que les théories scientifiques racialistes, qui ont notamment mené aux crimes nazis, étaient dénuées d’influences idéologiques. Bref, la société est raciste, on vit dans une société, et donc les raisonnements qui impliqueraient que les biais idéologiques se trouvent en face et pas dans notre approche des sciences, on sait ce que ça vaut.

- A ce jour, on y publie encore. Et si vous êtes curieux, sachez que c’est bien dégueulasse.

- On ne va pas forcément épiloguer sur le fait qu’il y a des facteurs bien plus évidents qui peuvent expliquer des écarts de résultats à des tests d’intelligence, dans un contexte socio-historique de ségrégation raciale où l’on a empêché les noirs américains d’accéder à une éducation pendant des générations, et alors qu’on connaît très bien tout l’effet de l’instruction scolaire sur les résultats de ces tests. Vous voyez l’idée.

- Entre autres choses, ils proposent de supprimer les aides sociales qui pousseraient selon eux les familles pauvres à procréer et donc à participer au déclin du QI national.

- L’utilisation du terme « diversité humaine » n’est en elle-même pas innocente, bien que le sens qu’on lui donne diffère en fonction du locuteur. On conviendra que comme beaucoup d’autres pseudo-notions anthropologiques, comme « progrès » ou « peuples primitifs/évolués », on a affaire à des euphémismes du langage courant qui réfèrent assez souvent, et parfois inconsciemment, au concept ancien de « race ». Dans les années 1990, on avait opté pour le concept de « biodiversité humaine ». Des mailing lists regroupaient des intellectuels contributeurs pour discuter de travaux autour de ce concept. Le « Human Biodiversity Discussion Group » regroupait par exemple des chercheurs comme Steven Pinker, Jonathan Marks et… Charles Murray. Yikes.

- Pour une analogie, c’est comparable au fait d’étudier la « diversité » des canidés en sélectionnant a priori les races préjugées les plus atypiques car « rares », sans sélectionner aucun des intermédiaires supposés entre les atypismes : l’échantillonnage risque fort de surévaluer de manière artéfactuelle les différences intergroupes.

- Les choses étaient plus simples quand on parlait des nazis à l’origine du Pioneer Fund ou de Arthur Jensen, collaborateur de la revue du GRECE Nouvelle École, fondée par Alain de Benoist – mais ce serait naïf de limiter le problème aux seuls racialistes convaincus.

- Non, ces domaines ne sont pas racistes en eux-mêmes, contrairement à l’épouvantail qui nous est régulièrement servi quand on souligne leur perméabilité aux recherches racialistes, épouvantail qui consiste à réduire ce propos à « vous dites que ces disciplines sont le mal absolu ». Pas d’inquiétude donc, nous savons encore faire la part des choses.

- Les méthodes d’étude des jumeaux tirent leurs origines de Galton qui voulait étudier les déterminismes génétiques du comportement humain. Ces méthodes se basent sur l’idée que les jumeaux partagent le même patrimoine génétique. Elles étaient donc utilisées par Galton pour trancher sur l’influence de la génétique comparée à l’influence de la « culture » sur un trait comportemental. La méthodologie plus moderne se base sur les différences entre jumeaux monozygotes (partageant 100% du patrimoine génétique) et les jumeaux dizygotes (partageant 50% du patrimoine génétique). En comparant les similarités de comportement entre jumeaux monozygotes et jumeaux dizygotes, il serait ainsi possible selon les généticiens du comportement d’attribuer la part de déterminisme génétique et d’hérédité au trait comportemental étudié. Cependant, il s’agit là d’une conception simpliste des phénomènes de transmission des traits, qui néglige par exemple l’importance des effets confondants de corrélation entre gènes et environnements.

- La plupart des études en sciences sociales qui font appel à ces méthodologies rappellent volontiers que les comportements ou les rapports sociaux qu’ils étudient impliquent une relation complexe entre les gènes et l’environnement, et donc que les résultats ne peuvent aboutir à la conclusion qu’il existerait un (ou des) gène(s) du comportement étudié. Cependant, en dépit de cette déclaration de prudence épistémique certainement invoquée pour se donner bonne conscience ou pour se défendre de tout naturalisme forcené, le recours à ces méthodologies façonne des interprétations simplistes, notamment à travers la séparation obsolète nature-culture, et très vite les discussions se réduisent implicitement aux approches naturalistes. Notons d’ailleurs que si certains scientifiques du comportement et des faits sociaux se tournent vers la génétique, les généticiens quant à eux orientent progressivement leurs intérêts vers la prise en compte des facteurs environnementaux, notamment depuis l’épigénétique

- Sauf dans le cas où on arriverait éventuellement à proposer une étude mécanistique sur la base d’une valeur de coefficient d’héritabilité bien différente de 0, l’intérêt de le mesurer est très restreint, voire carrément à relativiser, dans la mesure où sa valeur peut fluctuer dès lors que les conditions environnementales, par exemple le système éducatif, changent. En somme, la seule implication pratique comme scientifique se situe dans un cadre eugéniste.

- Il y a énormément de choses à redire sur ces études en général, et cette recension détaille une bonne partie des critiques. Par exemple, on trouve une surestimation de l’implication du score polygénique issu des GWAS sur le niveau scolaire dans la variance des résultats de test d’intelligence et de réussite scolaire (10-15% de la variance), en occultant totalement le fait que 20% de la variance sont expliqués par le niveau éducatif des parents. Harden entretient également l’idée que les inégalités raciales pourraient s’expliquer génétiquement, or les GWAS ne permettent pas de corroborer cette hypothèse. En dehors du manque de données, les variants génétiques ne peuvent renseigner ou prédire les résultats de décennies de politiques oppressives.

- Il n’y a pas besoin d’indicateurs « génétiques » pour les identifier à partir de vagues corrélations. Cette démarche n’a que pour effet de refuser des solutions d’aides à des enfants en difficultés pour qui ces indicateurs nient l’existence de difficultés (de nombreux enfants ayant des troubles d’apprentissage de type dys ou des TSA ont d’ailleurs été contraints de faire des tests de QI qui ont conduit à les laisser dans leurs difficultés scolaires au prétexte que les résultats des tests étaient « bons », comme en attestent de nombreux témoignages), ou de mettre des étiquettes décourageantes sur des enfants qui en réalité n’en auraient pas en dehors de celles qui découlent de la stigmatisation sociale.

- Les déterminismes génétiques peuvent constituer une information médicale importante, par exemple pour le diabète, permettant potentiellement d’orienter vers des pistes thérapeutiques. Avoir un gène de prédisposition dirigera vers des solutions plus médicamentées, quand ne pas en avoir orientera vers des solutions avec moins d’effets secondaires. La question peut être discutée, mais le cadre qui est régulièrement fixé ne permet pas d’en débattre sérieusement et dépasse souvent le sujet de ces prédispositions, pour lesquelles on a déjà plus d’éléments mécanistiques appuyant l’utilisation des données corrélatives des GWAS, contrairement à d’autres où l’on reste au stade de la pure spéculation.

- Dans la même veine, en 2015, un groupe suprémaciste finlandais du nom de YleWatch a récupéré à son compte les conclusions d’une étude de l’historienne Aira Kemiläinen sur les questions identitaires et nationalistes de la Finlande. Inspirée des travaux de Cavalli-Sforza issus du Human Genome Project sur la proximité génétique des finlandais avec les populations de Belgique et du nord de l’Allemagne, cette conclusion a été reprise pour argumenter sur la pureté de leur blanchité et de leur « blondeur » qui serait constitutive de l’identité finlandaise. Les mots de YleWatch sont assez révélateurs : « nous n’avons pas la moindre trace de sang dégueulasse de n**** en nous. » Cet exemple, parmi tant d’autres, montre d’autant plus le problème de ces recherches dont la logique interne repose sur du cherry picking (de variations génétiques souvent non codantes et minoritaires dans le génome) et implique des questions génétiques mêlées à une typologie et une catégorisation ethnique questionnables.

Pingback: Bulletin intergalactique de généalogie – Juin 2023 – Big généalogie

Pingback: L’intelligence humaine est-elle innée ou stimulée par l’environnement ? Le débat sans fin – Couleurs du monde