Le 18 juin 2020 sortait un article de Vincent Debierre intitulé Triple embûche pour les sciences sociales, publié sur Telos.

D’où parles-tu, camarade ?

Pour commencer, rappelons qui est Vincent Debierre (toutes les informations qui suivent sont publiques). Titulaire d’un M2 de l’ENS Lyon, M. Debierre a obtenu un doctorat en physique et est actuellement en postdoctorat à l’Institut Max-Planck de physique nucléaire d’Heidelberg. A côté de ses recherches, il coanime le podcast Liberté Académique (trouvable sur Soundcloud ou YouTube).

Je me permets de citer sa biographie dans Contrepoints, « journal libéral d’actualité en ligne » comme il se définit lui-même : « Il a commencé à prendre conscience pendant sa thèse de l’étendue de l’influence de croyances pseudo-scientifiques, voire d’idéologies hostiles à la science et à l’humanisme, au sein des universités. ». C’est cet aspect qui nous intéresse ici. M. Debierre a publié depuis 2015 plusieurs articles sur différents médias (deux articles sur Carnet Zilsel, intitulés Aurélien Barreau, phobosophe et L’épistémologie dans le trou noir ; un article sur La Menace Théoriste, site de vulgarisation de l’émission La Tronche en biais, intitulé Aux origines intellectuelles de la justice sociale intersectionnelle ; six articles dans Contrepoints ; un article dans Le Point intitulé Quand la morale en sociologie prend le pas sur la science ; et potentiellement d’autres que je n’aurais pas trouvés).

Première remarque : comme le montre son profil ResearchGate, les publications académiques de M. Debierre concernent son champ de recherche initial, la physique. Ses articles publiés sur les autres médias et traitant des sciences humaines et sociales et d’épistémologie ne sont pas des articles scientifiques (donc ne passent pas par les processus habituels de peer-review). Ils relèvent d’une activité de blogueur ou d’éditorialiste, comme on préfère. Ce n’est donc pas au chercheur que je réponds ici, et la qualité de ses travaux scientifiques n’est pas en jeu (et ne saurait donc être un argument opposé à cette critique).

Intéressons-nous maintenant à Telos. Je ne connaissais pas cette revue auparavant, je ne m’étendrai donc pas sur son positionnement scientifique ou politique et me contenterai donc de citer rapidement son protocole rédactionnel. « L’écriture doit être accessible à un lecteur ordinaire non spécialiste. Les articles ne sont pas des articles académiques, même s’ils sont écrits par des universitaires. Dans les articles, l’auteur utilise naturellement son expertise. Mais celle-ci est mise au service d’un point de vue. » ; nous sommes donc ici face à un article de vulgarisation d’une discipline dont M. Debierre n’est pas spécialiste, en tout cas par sa formation.

Par ailleurs, « Les appels de notes de bas de page sont à proscrire. ». Il n’est donc pas étonnant que la version de l’article parue dans Telos ne compte pas les références en fin d’article. Pour ma part, je me baserai sur l’article original, avec ses références, que M. Debierre m’a fort obligeamment envoyé.

Résumé de l’article et de ses raisonnements

L’article de M. Debierre ne fait que quelques pages, mais proposons quand même un résumé.

Il y a un constat initial, qui recouvre deux choses : d’une part, il y aurait de plus en plus de tentatives de censure par des étudiant.e.s et enseignant.e.s militant.e.s, issu.e.s des sciences humaines et sociales (SHS) ; d’autre part, ces mêmes enseignant.e.s basculeraient de plus en plus à gauche depuis trente ans. Or cette uniformisation progressive des convictions politiques des chercheur.se.s conduirait à une fragilisation de la construction du savoir scientifique.

En outre, cette uniformisation commencerait à gagner la France.

Pour M. Debierre, trois processus sont en cause, qui mineraient les SHS de l’intérieur :

- La « charge normative » : l’objet d’étude des SHS étant l’être humain, les chercheur.se.s sont plus susceptibles d’être confronté.e.s à des sujets sensibles, et donc de réagir selon leurs intuitions morales, ce qui nécessite une mise à distance supplémentaire.

- La « monochromie éthique » : la très grande majorité des chercheur.se.s a des positions dites « de gauche ».

- La « fragilité analytique » : ces mêmes chercheur.se.s, par tempérament, seraient moins susceptibles de procéder à une mise à distance de leurs sujets. Cette mise à distance pourrait être faite par l’analyse quantitative.

La charge normative joue à travers deux processus : les instincts moraux (de ce qui est juste ou non, en particulier) et l’éducation. En conséquence, le travail en SHS est plus difficile que celui en sciences exactes.

La monochromie éthique fait que les processus habituels d’autocorrection de la science s’en retrouvent minés, car les chercheur.se.s ne retesteront pas des résultats qui renforcent leur vision politique du monde.

La fragilité analytique semble peu soulevée dans les débats francophones. Les chercheur.se.s en SHS seraient plus prompt.e.s à recourir à l’empathie qu’à la systématisation, cette dernière permettant de dépassionner le débat grâce aux analyses quantitatives.

Les trois processus se renforcent mutuellement.

Pour remédier à cela, M. Debierre propose plusieurs pistes. La première est une revalorisation des épistémologies de l’objectivité. Le deuxième est de réduire les politiques de discrimination à l’encontre des personnes ayant des « intuitions normatives minoritaires », c’est-à-dire de droite, afin d’attirer en SHS des personnes ayant un profil plus systématiseur.

Un constat difficile à partager

Passons maintenant aux difficultés que pose ce texte.

Commençons par le premier constat de l’article : « Surtout depuis l’automne 2015, les efforts de censure sur les campus par des étudiants et des enseignants militants (presque tous rattachés aux départements de SHS), se sont intensifiés ». Cette affirmation est appuyée par le renvoi à 8 références, que je mets ici :

– Une vidéo de CBS News: Mizzou professor resigns journalism school courtesy appointment

– Une vidéo de Michaël Hausam, un courtier en prêts hypothécaires, mais aussi éditorialiste et blogueur, se définissant comme conservateur (au sens politique américain, évidemment) : Yale Students Whine and Moan About a Lack of Safe Space

– Un enregistrement entre une chargée de TD de l’Université Wilfrid Laurier, au Canada, Lindsay Shepherd, et le directeur de programme, ainsi qu’un membre du Diversity and Equity Office de l’université, après qu’elle a partagé[1] une vidéo de Jordan Peterson[2] en classe en 2017 : FULL RECORDING Lindsay Shepherd Interogated by Wilfrid Laurier Universitys Gender Police

– Une vidéo de Will DiGravio, journaliste, critique, étudiant à Cambridge (Royaume-Uni) : Students Protest Lecture By Dr. Charles Murray at Middlebury College

– Une vidéo de la BBC : Richard Dawkins’ Berkeley event cancelled for ‘Islamophobia’

– Un article du New-York Times : Brandeis Cancels Plan to Give Honorary Degree to Ayaan Hirsi Ali, a Critic of Islam

– Une video d’ABC News: Milo Yiannopoulos Speech Protests Turns Violent at UC Berkeley

– Un article de The Independant : Maryam Namazie: Secular activist barred from speaking at Warwick University over fears of ‘inciting hatred’ against Muslim students

Alors, évidemment, j’entends que regarder et lire tout cela puisse conduire à une impression d’accumulation et à un sentiment de menace de la liberté d’expression. Cependant, il n’y a là aucune étude, aucune enquête, aucune statistique : nous n’avons que des extraits, des témoignages individuels. Autrement dit, le niveau de preuve reste très bas. Et une impression, un sentiment, ne suffisent pas à caractériser une affirmation telle que « les efforts de censure se sont intensifiés ». Peut-être qu’il y a un biais médiatique, donc qu’on parle plus d’événements qui se déroulent depuis des décennies. Peut-être que le terme de « censure » est inadapté. Bref, ces références, tout comme une certaine vidéo sur Evergreen, ne suffisent pas à établir ce fameux « constat » : elles attisent des impressions, mais ne nous disent rien d’un point de vue rationnel.

Pour les personnes intéressées, il y a eu un débat sur les chiffres à propos de ce qui a été appelé « la crise de la liberté d’expression sur les campus » dans les journaux et les blogs américains en 2018. Je mets là quelques articles, qui se répondent mutuellement : Everything we think about the political correctness debate is wrong ; The Skeptics are Wrong Part 1: Attitudes About Free Speech On Campus are Changing ; Vox’s Consistent Errors on Campus Speech, Explained ; Vox’s Consistent Errors on Campus Speech, Continued ; There Is No Campus Free Speech Crisis: A Close Look at the Evidence.

La difficile diversité politique des campus américains

En revanche, la deuxième affirmation est plus intéressante, puisqu’elle dit que « l’orientation politique des universitaires américains penche de plus en plus à gauche, avec une croissance très forte du milieu des années 1990 au début des années 2010 ». Elle se fonde sur cet article de recherche de 2008 : Faculty partisan affiliations in all disciplines: A voter-registration study[3]. Pour les affirmations sur le début des années 2010, je présume qu’elles se fondent sur l’enquête sur la liberté d’expression sur les campus de l’Heterodox Academy, mais je peux me tromper, la référence n’était pas très claire.

Cependant, cette dernière enquête se focalisant sur les étudiant.e.s, concentrons-nous sur l’article de recherche et l’orientation politique des universitaires. Il n’y a pas de raison de douter de la méthodologie a priori. Le souci est qu’il y a, me semble-t-il, un décalage entre les résultats de l’article et ce que M. Debierre en retire.

Déjà, les enseignant.e.s ont été interrogé.e.s sur leur affiliation de parti, et non sur leur bord politique. Aussi avons-nous 46% des enquêté.e.s qui se déclarent Démocrates et seulement 9% Républicain.e.s. Il y a, en effet, un large écart. Remarquons cependant que 45% ne s’identifient ni comme Démocrates, ni comme Républicains.

L’étude écarte l’idée qu’il y aurait un effet majeur de l’emplacement des campus : autrement dit, le fait que les universités soient installées dans des Etats à majorité démocrate ou républicaine ne jouerait pas un rôle significatif sur l’affiliation politique de leurs enseignant.e.s.

Les résultats par département montrent effectivement une disproportion de la représentation politique :

– Dans les départements dits d’humanités, on trouve 10 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements d’arts, on trouve 7,6 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements de sciences sociales, on trouve 6,8 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements dits de « sciences dures » et de mathématiques, on trouve 6,3 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements de médecine et santé, on trouve 4,8 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements de travail social, on trouve 4,4 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements d’ingénierie, on trouve 2,5 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements de management et de commerce, on trouve 1,3 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Dans les départements militaires et de sport, on trouve 0,7 Démocrates pour 1 Républicain.e.

– Au total, on a une moyenne de 5 Démocrates pour 1 Républicain.e.

Etant donné que la division par matière qui suit recouvre 43 items différents, je vous laisse regarder vous-mêmes. On remarquera quelques résultats a priori contre-intuitifs, comme le fait qu’il y ait 8 Démocrates pour 1 Républicain.e en études religieuses ; 5 en philosophie ; 4 en droit et 2,1 en soins infirmiers.

En 2005, les Républicain.e.s étaient surreprésenté.e.s parmi les professeur.e.s avec un poste fixe et de grandes responsabilités à l’université. Autrement dit, les jeunes enseignant.e.s, plus précaires, avaient plus de chances d’être Démocrates. Et les auteurs de l’article de signaler que le ratio devrait donc augmenter en faveur des Démocrates avec le temps, « à moins que les jeunes enseignant.e.s Démocrates ne deviennent Républicain.e.s avec l’âge ». Il serait intéressant de voir ce qu’il en est quinze ans plus tard.

L’article ne propose pas d’explication causale à ses observations. Il pose en revanche plusieurs questions, dont trois retiennent mon attention :

– « Est-ce que certaines disciplines soutiennent intrinsèquement l’idéologie Démocrate, de sorte qu’elles n’attirent que les Démocrates (ou, à l’inverse, repoussent les Républicains) ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi les départements de sociologie de toutes les écoles sont presque entièrement démocrates ? » C’est là l’explication que retiennent certain.e.s défenseur.se.s autoproclamés des libertés académiques. Iels demandent un rééquilibrage des perspectives politiques dans les départements[4]. Le problème étant 1) qu’il ne s’agit pas de la seule explication possible, comme le montrent les questions suivantes 2) qu’iels en viennent à soupçonner certaines disciplines de ne pas être scientifiques car elles ne relaieraient pas les opinions politiques de tous les pans de la société. Or ce n’est pas ce qu’affirment les auteurs de l’article : ils ne se prononcent pas sur la scientificité des disciplines enseignées dans les universités américaines.

– « Y a-t-il quelque chose à redire à l’idée que le fait de voter Républicain est moins en accord avec les sensibilités académiques et scientifiques ? ». Il est vrai que les professions intellectuelles supérieures, comme on dit, ont, comme toutes les autres professions, un ethos, un milieu, des rôles prédéterminés, des valeurs communes, et, par extension, des insiders et des outsiders. Il est donc possible que les valeurs de certains bords politiques s’opposent à celles portées par les milieux scientifiques. Reste à voir si cela signifie vraiment quelque chose sur les résultats scientifiques.

– « Si l’idéologie ne joue aucun rôle dans les sciences exactes et appliquées, que devons-nous faire du rapport de 2,5 Démocrates pour 1 Républicain.e en ingénierie, de 4,1 en chimie, de 4,2 en physique, de 10,7 en biologie ou de 13,1 en neurosciences ? ». Je n’ai pas de réponse à proposer, mais je trouve la question tout à fait intéressante.

Je reviens à la phrase initiale de M. Debierre : « l’orientation politique des universitaires américains penche de plus en plus à gauche, avec une croissance très forte du milieu des années 1990 au début des années 2010 ». Le principal problème est qu’il donne à l’article une extension qu’il n’a pas initialement, à travers l’analogie entre gauche et Démocrates.

Le contexte politique américain est spécifique, et nous pouvons difficilement plaquer nos propres grilles de lecture françaises dessus. En particulier, la bipolarité de leur système politique fait qu’on classe dans le même parti des gens qui ont des opinions politiques très divergentes. On peut se demander ce qu’ont en commun le sénateur Démocrate de West Virginia Joe Manchin[5] et Judith Butler.

Rajoutons à cela qu’une des analyses de l’évolution du Parti Démocrate est qu’il est passé de la défense des classes populaires à la défense des professions intellectuelles supérieures (dont les milieux académiques)[6]. Je ne dis pas que cette analyse est particulièrement vraie, mais sa simple existence montre que le Parti Démocrate peut difficilement être identifié d’office à ce que nous entendons comme la « gauche » en Europe.

Donc, nous pouvons être d’accord sur le fait que le nombre de Démocrates augmente dans la sphère académique, mais il semble peu prudent de dire que le nombre de personnes de gauche augmente dans les mêmes milieux, si nous voulons garder une rigueur analytique.

Des Etats-Unis à la France

Ensuite vient l’affirmation qu’un débat en partie corrélé a eu lieu en France à l’occasion de la sortie du livre Le danger sociologique, de Gérald Bronner et Etienne Géhin[7].

Voilà qui pose une question délicate : parle-t-on du contexte américain ou du contexte français au juste ? Si l’on parle du contexte américain, pourquoi aborder la question du contexte français, surtout dans une tribune écrite en français ? Et inversement, si l’on parle du contexte français, pourquoi lui étendre abruptement les caractéristiques du débat américain ?

N’y a-t-il pas là une imprudence ? Les courants en SHS ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis et en France, les figures imposées, les logiques disciplinaires, les découpages par départements et par matières non plus.

Ajoutons à cela que « les SHS » regroupent de nombreuses disciplines différentes, avec chacune son histoire, ses moments forts, ses pôles institutionnels, et qu’il est donc délicat de les traiter comme un bloc uni. La sociologie, l’économie, les études de genre, les sciences de gestion, l’histoire relèvent toutes des SHS, et pourtant, elles n’ont pas les mêmes méthodes, les mêmes logiques, les mêmes moyens de définir leurs objets d’études.

C’est ce qui est gênant dans cet article. Au vu des autres publications de M. Debierre, je présume qu’il désigne en fait beaucoup plus le champ des studies anglo-saxonnes (en particulier, les cultural studies et les gender studies) que les SHS en général. Mais le champ qu’il désigne par SHS est tellement large qu’il est compliqué de lui répondre précisément (d’où la longueur de cet article).

Trois concepts branlants

Venons-en maintenant à la création principale de l’article, ces trois concepts : la « charge normative », la « monochromie éthique » et la « fragilité analytique ».

Commençons par la « charge normative ». Un tel concept est fragile, et ce pour plusieurs raisons. Attaquons d’abord avec ses présupposés.

Le premier présupposé de ce concept est qu’une analyse dépassionnée est meilleure qu’une analyse passionnée. A priori, cela paraît être du bon sens. En réalité, cette vieille division entre passion et raison (ou émotion et raison, comme on préfère) est assez largement dépassée, au profit d’analyses plus subtiles sur leurs interactions croisées, sur leurs définitions réciproques, et ainsi de suite. Et ce, dans plusieurs disciplines, même si c’est de différentes façons : en SHS, en sciences cognitives, en philosophie…

La vieille idée selon laquelle la raison analyserait correctement, tandis que les émotions influeraient sur le jugement, ne repose plus sur grand-chose. D’une part, parce que nous savons que la raison elle-même est limitée et percluse de biais cognitifs. D’autre part parce que les émotions représentent aussi des réponses adaptées à certains stimuli, psychologiques ou sociaux.

En outre, la distinction entre instincts moraux naturels et morale enseignée par la culture a elle aussi du plomb dans l’aile. Déjà parce que la distinction nature/culture a été abondamment critiquée (je ne renverrai qu’à Descola en anthropologie et à Rorty en philosophie[8]). Ensuite parce que les efforts de la psychologie évolutionniste pour revaloriser ces instincts moraux naturels nous laissent plus que sceptiques.

Enfin, c’est un débat qui s’étale sur des décennies, voire des siècles si on prend en compte les réflexions philosophiques en éthique, et je ne prétends pas le trancher ici. A la limite, admettons que le cerveau donne les frontières potentielles de nos jugements moraux, et que le contenu est offert par les sociétés, si vous voulez. Ça ne changera pas grand-chose au fait que la distinction entre instincts moraux naturels et morale culturelle est peu pertinente.

Je remarque d’ailleurs que l’ouvrage cité à propos de ces instincts moraux naturels est The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, de Steven Pinker. Ce livre a été diversement reçu, applaudi, mais aussi conspué, par des biologistes, des philosophes, des chercheurs en psychologie comportementale.

Bref, c’est un sujet extrêmement délicat, qui est très difficile à trancher, et qui demande un peu de prudence épistémique. Je veux bien croire qu’il soit difficile d’être prudent en 5 pages, mais pour le moment, ce concept de « charge normative » semble mal construit.

Du coup, je vais répondre à ce que je crois que ce concept signifie, c’est-à-dire à ce qui me semble correspondre à l’intention de l’auteur. Mais vous êtes prévenu.e.s, je peux me tromper. Si je comprends bien, le concept de « charge normative » entend répondre à une spécificité des SHS : un objet variable, fluide, qu’est l’être humain. Cet objet présente au moins trois obstacles majeurs.

Le premier est la diversité des états qu’il peut prendre. Selon les pays, l’époque, les milieux, les rôles joués, les interactions, l’être humain peut différer grandement, que ce soit dans ses raisonnements, dans ses comportements, dans ses actions. Cela rend son observation un brin plus délicate que l’étude d’un caillou[9].

Le deuxième est la performativité. Au-delà de la simple interactivité entre observé.e et observateur.ice que l’on retrouve déjà en sciences exactes, l’être humain est capable de s’adapter en fonction des théories scientifiques émises sur lui. Les résultats en SHS ont donc la capacité de modifier la société étudiée et donc de devenir obsolètes précisément parce qu’ils deviennent populaires. Par exemple, lorsqu’on utilise les recommandations d’un rapport fondé sur des analyses scientifiques pour prendre des décisions politiques, on est dans un cas de performativité. Ou, si vous préférez une référence plus pop culture, pensez à la psychohistoire d’Asimov. Une des conditions pour qu’elle fonctionne est qu’il faut que les populations ne soient pas trop informées de ses conclusions, pour éviter les réactions imprévisibles : c’est un bel exemple (fictif) de performativité.

La troisième est l’imbrication entre scientifique et objet d’étude. Par définition, et jusqu’à nouvel ordre, lea scientifique est un être humain aussi, est inséré.e dans une société donnée, et a donc des biais et des limitations dues à cela. Je présume que c’est à cela que le concept de « charge normative » renvoie. Mais il est trop limité en se contentant de poser la question des conflits d’intérêt sur le plan moral.

Parce qu’en effet, les SHS sont tout à fait d’accord avec le fait qu’il faille faire attention aux conflits d’intérêts entre l’observateur.rice et l’objet d’étude. Mais précisément, elles ont réfléchi, analysé et trouvé de nombreux biais sociaux, afin de mieux les dépasser et les neutraliser. Les studies américaines ont d’ailleurs été très fortes à cela. Par exemple, le biais d’ethnocentrisme a été conceptualisé en anthropologie il y a plus d’un siècle (en 1907, pour être exact), puis s’est diffusé dans la discipline sur plusieurs décennies.

Je développerai un exemple que je maîtrise mieux. Il s’agit des six biais et sophismes identifiés par l’anthropologue et théoricienne queer Gayle Rubin, dans Penser le Sexe (1981) :

– L’essentialisme sexuel : c’est la présomption que « le sexe est une force qui existe indépendamment de toute vie sociale et qui forme les institutions. ». Les études académiques de la sexualité, que ce soit en médecine, en psychiatrie ou en psychologie, ont reproduit cet essentialisme : cela a été démontré pendant plus d’un siècle par la médecine, la psychiatrie et la psychologie. Selon ces domaines, à date d’écriture du livre, le sexe était une propriété de l’individu et pouvait être conçu comme physiologique (les hormones) ou psychologique (la psyché). Cependant, les avancées en philosophie, en histoire et en anthropologie, ont montré que l’homosexualité telle que nous la connaissons, et par extension les autres formes de sexualité, est un produit institutionnel moderne complexe. En particulier, on a vu que des forces sociales comme l’idéologie, la peur, l’agitation politique, la réforme légale et la pratique médicale peuvent changer la structure du comportement sexuel et en modifier les conséquences[10]. Selon Rubin, « le corps, le cerveau, les organes sexuels et l’aptitude au langage sont nécessaires à la sexualité, mais ils ne déterminent pas son contenu, ses expériences ou ses formes institutionnelles. » Compris en termes d’analyse sociale et de cohérence historique, la sexualité est un produit de l’agir humain. L’essentialiser en en faisant un simple produit biologique est donc un biais (qui n’est pas sans nous rappeler l’appel à la nature).

– La négativité sexuelle : c’est le fait que les sociétés occidentales considèrent le sexe comme une force dangereuse, destructive et négative. Je passe sur l’historique (le discours de l’Eglise, le dualisme corps/esprit qui fait des organes génitaux une partie du corps intrinsèquement inférieure et moins sacrée que l’esprit, l’âme et le cœur…). Conséquences : dans notre culture on regarde l’activité sexuelle avec suspicion ; toute pratique sexuelle est jugée et on est présumé coupable jusqu’à preuve du contraire[11] ; presque tous les comportements érotiques sont jugés mauvais jusqu’à l’invocation du contraire ; le mariage, la reproduction et l’amour sont des alibis acceptables.

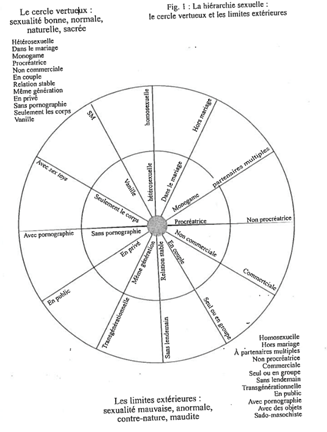

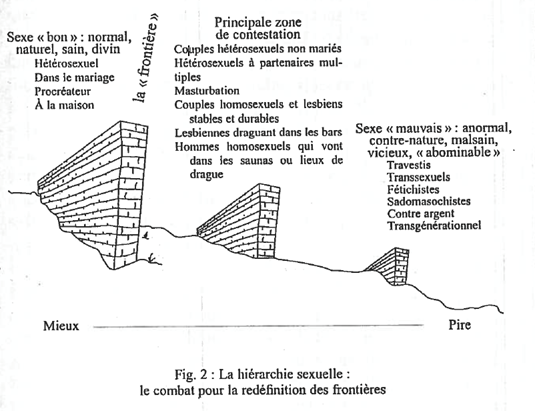

– Le sophisme de la différence d’échelle. C’est le corollaire de la négativité sexuelle. « Les dispositions légales en matière de mœurs ont repris la notion religieuse que le sexe non orthodoxe est un délit particulièrement odieux qu’il convient de punir avec la plus redoutable sévérité ». Les actes sexuels sont chargés d’un excès de signification. La conséquence de cela, c’est qu’il y a une hiérarchie des pratiques sexuelles. Ainsi, au XXème siècle, les relations homosexuelles continuent de friser la respectabilité, mais il y a des changements législatifs, politiques ainsi dans l’imaginaire de la culture dominante qui ont rendu certaines formes d’homosexualité plus tolérées et acceptables que d’autres. De même, les groupes les plus méprisés et opprimés dans notre culture sont les personnes transgenres, les travestis, les fétichistes, les sadomasochistes, les travailleuses et travailleurs du sexe ainsi que les acteurs de porno et les pédophiles. Les individus dont le comportement sexuel correspond à ceux au sommet de la pyramide sont « récompensés » par une attribution de bonne santé mentale, d’une respectabilité, d’une légalité, d’une mobilité sociale et physique et sont soutenus par des institutions et des bénéfices d’ordre matériel[12]. Plus bas les individus se situent dans la hiérarchie, plus ils sont susceptibles de présomption de maladie mentale, d’absence de respectabilité, de criminalité, d’une liberté de mouvement physique et sociale restreinte, d’une perte du soutien institutionnel, et de sanctions économiques. La réprobation publique extrême et punitive maintient certains comportements sexuels au plus bas niveau de l’échelle.

– L’évaluation hiérarchique des actes sexuels.

Rajoutons en particulier la création de frontières entre ce que seraient le « bon » et le « mauvais » sexe.

– La théorie des dominos des périls sexuels. Là, c’est la continuité du sophisme consistant à dire qu’il y a des frontières effectives entre « bon » et « mauvais sexe ». Cette frontière semble isoler l’ordre du chaos : « elle exprime la peur que si le no man’s land érotique entre l’acceptable et l’inacceptable se laisse franchir, la barrière qui nous protège du sexe effrayant risque de tomber et que quelque chose d’abominable va en profiter pour s’infiltrer. » La plupart des systèmes de jugement sexuel – religieux, psychologique, conservateur, féministe ou socialiste – cherchent à déterminer de quel côté de la frontière situer certaines pratiques. Plus un acte est éloigné de la « frontière », plus il est considéré comme mauvais. Avec le temps, certains comportements sexuels se fraient lentement un chemin au travers de la frontière. Par exemple, les unions libres, la masturbation et certaines formes d’homosexualité commencent à devenir respectables. L’homosexualité doit tout de même être pratiquée en couple monogame. Etc.

– L’absence d’un concept de variété sexuelle anodine. C’est la conséquence des 5 biais et sophismes précédents. Nous sommes conditionné.e.s socialement à établir des frontières et des hiérarchies dans le continuum des pratiques sexuelles : ne pas le faire suppose un effort[13].

N’oublions pas que le livre a été écrit il y a presque 40 ans. Certaines choses ont pu évoluer.

Entendons-nous bien : ces concepts ont aussi été développés pour critiquer les erreurs que l’on trouvait dans les disciplines scientifiques. Il s’avère qu’ils sont a priori produits par les sociétés qui nous construisent (et il n’y a donc rien d’étonnant à les revoir chez les chercheur.se.s) ; mais cela ne veut pas dire qu’ils sont moins prégnants, moins puissants, qu’ils ont moins d’existence que les biais cognitifs.

Par ailleurs, j’ai développé les trois premiers obstacles en SHS auxquels j’ai pensé. Je ne dis pas que j’ai été exhaustif, il peut y en avoir d’autres. En tout cas, mon argument était de dire que tous ces enjeux ont été identifiés et décortiqués par les SHS, et qu’il y a eu de nombreuses propositions méthodologiques et épistémologiques pour les gérer correctement. Il n’a pas fallu attendre les sciences naturelles pour s’y mettre, heureusement.

De même, pour en revenir aux interactions liées à l’éthique entre lea chercheur.se et son objet d’étude, de nombreux protocoles d’éthique, liés au consentement des acteur.ice.s, à l’anonymisation des résultats, ont été développés et rendus obligatoires par de nombreuses universités (avec, il faut le reconnaître, un temps d’avance au Canada et au Royaume-Uni, pour ce que j’ai cru en voir). A cela s’est rajouté la création de comités d’éthique par les universités : des mesures institutionnelles ont donc été prises pour encadrer les questions d’éthique. Et je ne parle pas de tous les articles qui ont traité de ces questions[14]. En SHS, contrairement à ce que font certains petits malins, on ne fait pas de canulars dans les revues ou de provocations gratuites sur les réseaux sociaux en espérant avoir des résultats. Les méthodes sont un peu plus rigoureuses.

Enfin, au vu de ces obstacles, j’ai tendance à être d’accord avec M. Debierre quand il dit qu’il y a plus de mérite et plus de difficulté à faire de la recherche en SHS qu’en sciences naturelles (mais il est vrai que je prêche là pour ma paroisse, bien que je ne sois moi-même pas chercheur).

Donc, M. Debierre, nous sommes tout à fait d’accord sur la nécessité de faire attention aux biais divers qui pourraient affecter la recherche en SHS. Mais ne vous arrêtez pas uniquement aux enjeux moraux et éthiques ! Faites comme nous, et rajoutez les biais sociaux et épistémologiques à la liste. Un petit effort, M. Debierre, vous y êtes presque : bientôt, vous serez un affreux sectateur des épistémologies situées comme nous !

Quelle vision de la politique est-ce là ?

Après ce petit trait d’humour, continuons avec la « monochromie éthique ». Première remarque : je vois là la référence française sur le bord politique des intellectuels. Il s’agit d’un livre sorti en 2003 intitulé La misère des intellectuels : Pourquoi s’opposent-ils au capitalisme ? de Diego Rios et Raul Magni Berton (préfacé par Raymond Boudon). Je n’ai accès qu’au résumé, mais je vois que la méthode a consisté en un questionnaire envoyé à des professeur.e.s d’université français.e.s. Nous sommes donc a priori sur une méthode se rapprochant de celle de l’article de recherche analysé ci-dessus. Malheureusement, sans accès au livre, je ne peux pas dire grand-chose de plus à son propos.

« Les statistiques sont écrasantes : en consultant les différentes études qui existent en France et aux Etats-Unis, il est raisonnable de conclure qu’il existe environ une dizaine de sociologues avec des intuitions normatives de gauche, pour chaque sociologue avec des intuitions normatives de droite ». Que de choses à dire pour une si courte phrase !

Les « différentes études » renvoient à quatre références. Nous avons analysé l’article de recherche de 2008 plus haut, nous n’avons pas trouvé la référence exacte de l’Heterodox Academy et nous ne pouvons rien dire du livre de 2003, ne l’ayant pas sous la main. Reste la quatrième étude, datée de 2016, intitulée : Faculty Voter Registration in Economics, History, Journalism, Law, and Psychology. Voyons là comme la continuité de l’étude précédente, d’ailleurs citée dès les premières lignes, avec une méthodologie plus fondée sur l’extraction de données (eh oui, on progresse même en recherche). Grosso modo, comme prévu, le ratio de Démocrates pour 1 Républicain.e a augmenté (on ne peut que déplorer que les auteurs se soient concentrés sur les SHS, il aurait été intéressant de voir les évolutions en STEM).

Si l’on prend le tableau global, on voit que 50% des professeur.e.s sont affilié.e.s Démocrate, 4,3% Républicain, 15,8% non-affilié.e.s et 29,3% ne sont pas enregistré.e.s. On rappelle qu’en 2008, on avait 46% de Démocrates et 9% de Républicain.e.s. Le changement est très progressif. On retrouve le fait que les enseignant.e.s les mieux installé.e.s, avec des postes fixes et le plus de responsabilités, ont plus de chances d’être Républicain.e.s. Evidemment, les mêmes remarques que pour le premier article s’appliquent.

De même, si nous avons des chiffres sur les liens entre recherche académique et vote Démocrate aux Etats-Unis, cela semble un peu rapide que de dire que le même phénomène existe pour le milieu académique et la gauche en France. Cela ne veut pas dire que c’est impossible (au vu des capitaux respectifs des enseignant.e.s-chercheur.se.s, je veux bien entendre qu’une certaine partie de la droite soit moins représentée), mais pour le moment, ce n’est pas prouvé par ce que M. Debierre nous présente.

Ah, j’ai tout de même réussi à trouver un sondage IFOP sur les intentions de vote des enseignant.e.s pour le premier tour de la présidentielle de 2017. Page 12, nous voyons que, en ce qui concerne l’enseignement supérieur, les intentions de vote sont de 1% pour Nathalie Arthaud, 14% pour Jean-Luc Mélenchon, 14% pour Benoit Hamon, 11% pour François Fillon, 3% pour Jean Lassalle, 5% pour Nicolas Dupont-Aignan, 12% pour Marine Le Pen et surtout… 40% pour Emmanuel Macron. Une certaine idée de la gauche, certainement. Enfin, même si cela nuance quand même les chiffres américains, on ne peut pas en déduire grand-chose. Dans tous les cas, non, les statistiques ne sont pas écrasantes.

Alors, certes, nous ne sommes pas obligés de réduire la gauche à une définition partisane[15]. Mais la définition de la gauche que propose M. Debierre ne peut que nous laisser sceptiques. En effet, considérer qu’une « personne de gauche a en général l’intuition que les hiérarchies, les inégalités et même plus généralement les différences entre individus et entre groupes ont leur source dans des mécanismes arbitraires voire injustes » ne peut être que réducteur, ignorant les avatars historiques de l’idée, et non-opérant, puisque ne permettant pas d’expliquer pourquoi il y a des différences majeures entre différents courants se cataloguant pourtant « à gauche ». Pour autant, je ne compte pas proposer de définition de la gauche alternative : ce serait sombrer dans la même erreur. Il me semble d’ailleurs que les sciences politiques n’utilisent pas spécialement les concepts de « droite » et de « gauche », mais préfèrent parler des différents courants : « conservateurs », « socialistes », etc.

Revenons sur la question des « intuitions normatives de gauche ». Le raisonnement, si je comprends bien, est de dire que le positionnement politique crée en profondeur des intuitions, des convictions, qui, au sens fort, ne peuvent pas être contredites par les faits révélés par les méthodes scientifiques, ou, au sens faible, orientent a minima le choix des sujets de recherche et les objets étudiés, au risque de faire l’impasse sur certaines possibilités.

Autant le sens fort me paraît être une mauvaise compréhension de la manière dont fonctionnent les sciences aujourd’hui – il conviendrait mieux à certains cas spécifiques de l’histoire des sciences, dont le lyssenkisme est l’exemple paradigmatique –, autant je peux m’accorder avec M. Debierre sur une partie du sens faible, si c’est bien ainsi qu’il l’entend. En effet, j’avoue croire que la Weltanschauung, la « conception du monde » influe sur les faits que l’on va observer et sélectionner, sur les méthodes que l’on va utiliser, et par extension sur les résultats que l’on va trouver et les positionnements que l’on va adopter. Par extension, des biais sont possibles. Mais je reconnais avoir là une position épistémologique forte, qui est contestable, et avec laquelle tout le monde ne sera peut-être pas d’accord.

Pour autant, est-ce que cela veut dire que la Weltanschauung induit nécessairement des biais définitifs dans les disciplines scientifiques ? On peut en douter : les méthodes et épistémologies scientifiques, la revue des pairs, etc. ont été développées précisément pour limiter ses effets.

Cela étant, on sait aussi qu’il y a une sociologie propre au monde de la recherche – on peut renvoyer aux travaux de Bourdieu sur la question. Il faut donc la prendre en compte. Cependant, cette sociologie donne des résultats bien plus complexes – et enrichissants, à mon humble avis – que les propositions de M. Debierre. En particulier, on peut penser aux questions de milieux, de réseaux, de stratégies d’acteur.ice.s, d’autonomisation des champs. Il serait bien trop long de développer ces résultats ici, mais je ne peux qu’inciter les lecteur.ice.s intéressé.e.s à se pencher vers les résultats de la sociologie des sciences (chez les Français, on pensera à Bourdieu, Lemaine, Latour ; chez les Américains, à Merton, Collins ; chez les Anglais, à Mulkay, Law).

Cela étant, l’intuition initiale de M. Debierre nous semble juste : en effet, les résultats qui conforteront le consensus scientifique auront moins de possibilités d’être à nouveau testés. Mais pourquoi cela serait-il spécifique aux SHS au juste ? C’est là un des problèmes soulevés par l’organisation institutionnelle de la recherche et le système de revue par les pairs. Cela fait au moins vingt ans que les critiques sur ce système ont émergé – je ne dis pas que l’on a pour le moment trouvé une meilleure solution, même s’il y a des réflexions intéressantes sur les possibilités de l’open science.

En revanche, il y a au moins une faille dans le raisonnement. En effet, M. Debierre adopte ici un présupposé relativiste : si l’on considère que le fait que les « intuitions normatives de gauche » soient surreprésentées par rapport aux « intuitions normatives de droite » est un problème, c’est que l’on suppose que ces « intuitions » proposent a priori des visions de la réalité sociale qui sont sur le même plan, qui se valent tout autant.

Or c’est là un présupposé fort, qu’il faudrait justifier. Pourquoi, au juste, toutes les opinions politiques donneraient-elles une vision de la réalité sociale ayant la même valeur de vérité ? Cela ne me semble pas évident. Je présume que cela peut s’argumenter, mais M. Debierre ne le fait pas dans cet article.

Je propose donc de retourner le raisonnement : n’est-ce pas précisément le rôle des sciences de proposer des discours de vérité plus forts que les intuitions politiques ? Donc, si les sciences, avec tous leurs appareils critiques, leurs méthodes, leurs corpus de textes, tranchent et sélectionnent certaines opinions comme étant plus pertinentes que d’autres, ne devons-nous pas questionner nos opinions et tenter de nous aligner progressivement sur les résultats scientifiques ?

Cela ne veut pas nécessairement dire que les sciences ont nécessairement raison sur tout : nous savons qu’elles sont en constante évolution, qu’elles développent sans cesse de nouveaux résultats, et ce d’autant plus en SHS, où les objets étudiés mutent rapidement. Mais pour nous, qui défendons le scepticisme scientifique, n’est-ce pas notre devoir de tenter de remettre en question nos a priori sur le fonctionnement de la société à la lumière des résultats des SHS, au lieu de prétendre mieux savoir que des scientifiques qui ont consacré leur vie à l’étude de leurs objets ?

Psychologies genrées

Finissons avec la « fragilité analytique ». Pour cette partie, M. Debierre part de trois études en psychologie montrant que les femmes ont en moyenne plus tendance à l’empathie et que les hommes ont en moyenne plus tendance à la systématisation :

- Measuring Empathizing and Systemizing with a Large US Sample (2012) de Daniel B. Wright et Elin M. Skagerberg.

- Individual and gender differences in Empathizing and Systemizing: Measurement of individual differences by the Empathy Quotient (EQ) and the Systemizing Quotient (SQ) (2006) de Akio Wakabayashi, Simon Baron-Cohen et Sally Wheelwright.

- Empathizing-systemizing cognitive styles: Effects of sex and academic degree (2018) de Leon Kaganovskiy et Simon Baron-Cohen.

« L’empathie est la capacité à saisir et comprendre les émotions et pensées d’autrui, et à agir en conséquence. La systématisation est la capacité à analyser les systèmes, et à identifier les lois qui les gouvernent ».

Encore une fois, il s’agit là d’études américaines. On peut se demander dans quelle mesure elles sont applicables au cas français (en particulier car certaines études ont montré que les différences d’empathie genrées étaient plus forte aux Etats-Unis qu’ailleurs). Cela étant, mes connaissances en psychologie étant limitées, je ne vois pas de raison de critiquer le fond de ces études. Cela est d’autant moins nécessaire que ces différences psychologiques s’expliquent très bien d’un point de vue sociologique, vu les différences d’éducation genrées de nos sociétés. Remarquons d’ailleurs que cela pourrait renforcer les besoins de développer des épistémologies situées.

Selon ces mêmes études, les diplômé.e.s des SHS ont en moyenne un profil plus tourné vers l’empathie que les diplômé.e.s des sciences naturelles ; et de même, les diplômé.e.s des sciences naturelles ont en moyenne un profil plus tourné vers la systématisation que les diplômé.e.s des SHS. Là, aussi, les SHS attirant comparativement plus de femmes que les sciences naturelles, cela n’est pas très surprenant.

Cela étant, il s’agit là de tendances : il y a aussi des profils plus équilibrés qui représentent un pourcentage non-négligeable. Je cite M. Debierre : « Dans l’une des études citées (largement corroborée elle aussi), qui considère un ensemble d’étudiants dans les sciences (272) et dans les humanités (147), dans lequel les seconds constituent donc 35% de l’échantillon, ils constituent 61% du groupe des 40% d’étudiants présentant une différence positive claire entre coefficients d’empathie et de systématisation, mais seulement 15% du groupe des 40% d’étudiants présentant une différence claire en sens opposé (les 20% restants ont un profil « équilibré » entre l’empathie et la systématisation). ». Nous avons cependant là des chiffres concernant les diplômé.e.s des SHS : l’extrapolation de ces chiffres aux universitaires qui produisent des SHS ne va pas de soi. Si lesdits universitaires sont bien a priori tirés de ce vivier, rien ne dit que les proportions sont les mêmes. Elles peuvent être affectées par de nombreux filtres (sélection pour obtenir des contrats doctoraux, obtention de postes fixes…).

Si le constat de psychologies genrées ne paraît pas spécialement discutable, la conclusion l’est bien plus. « Il semble donc que les chercheurs en SHS soient, en moyenne, plus prompts à ressentir de l’empathie et à mobiliser leurs ressources cognitives en conséquent, qu’à recourir en premier lieu aux analyses quantitatives dépassionnées ». Deux soucis émergent ici. Le premier est le lien entre le fait de ressentir de l’empathie et le fait de mobiliser les ressources cognitives en conséquent : ces études ne permettent pas de l’affirmer. Il y a là un manque de prudence épistémique.

Le deuxième souci, outre la valorisation d’une approche « dépassionnée », qui relève d’une simplification abusive, comme nous l’avons vu ci-dessus à propos du dépassement de l’approche raison vs passion, provient d’un biais assez commun de la part des personnes ayant étudié les sciences naturelles[16] : la croyance que les approches quantitatives sont intrinsèquement supérieures pour expliquer le monde.

Entendons-nous bien : je n’entends pas nier la pertinence des analyses quantitatives en SHS. Elles y trouvent toute leur utilité. Cependant, les débats sur les bienfaits de la quantification ont été faits en SHS il y a plusieurs décennies (je ne peux que renvoyer aux avancées qu’a représenté la sociologie de Lazarsfeld dès la fin des années 1940), ont été digérés et ont plutôt conclu à la pertinence d’une pluralité des méthodes, avec une forte complémentarité des approches qualitatives et quantitatives. Je signale que ce genre de choses est trouvable dans à peu près n’importe quel manuel de sociologie et que les appels constants de certaines personnes en faveur de SHS plus analytiques et favorisant les méthodes quantitatives donnent parfois l’impression de réinventer la roue.

Interdépendances croisées

J’espère avoir montré que les trois problèmes dénoncés par M. Debierre relèvent d’extrapolations trop rapides et d’une mauvaise vision de ce que sont et font les SHS. Dès lors, la question du renforcement des trois phénomènes ne se pose pas réellement.

Je reviens rapidement sur l’article cité, intitulé Sociology’s Sacred Victims and the Politics of Knowledge: Moral Foundations Theory and Disciplinary Controversies. Le fait que l’analyse de l’ethos et du milieu des sociologues puisse permettre de conclure que leurs résultats sont prévisibles est peu surprenant : il n’y a pas de raison que les conclusions de la sociologie des sciences épargnent les sociologues elleux-mêmes. Cet article ne permet pas pour autant de conclure que cela biaise nécessairement les résultats scientifiques (enfin, pas plus qu’en sciences exactes, disons).

L’hypothèse qui n’est absolument pas abordée dans cet article sur la prétendue triple embûche des SHS est la potentielle conversion des chercheur.se.s au vu des résultats de leurs recherches. Et si, au lieu de considérer que l’engagement des universitaires influe forcément sur leurs résultats, nous considérions que la lecture de ces résultats, montrant l’existence de diverses logiques de domination et de discrimination dans les sociétés étudiées, conduisait à créer un engagement de ces mêmes universitaires ? Après, ne retrouve-t-on pas ce genre d’engagement dans la sphère publique de chercheur.se.s provenant d’autres disciplines, estimant que les résultats qu’iels trouvent sont si alarmants qu’iels doivent s’investir dans la valorisation de la recherche et dans le débat public ? En l’occurrence, un exemple paradigmatique me semble les travaux du GIEC auprès des décideur.se.s politiques (ou, dans un autre style, à la tribune NoFakeScience).

Autre remarque : « les questions étudiées par les SHS ne peuvent pas ne pas déclencher les réflexes normatifs ». Pourquoi ? Qu’est-ce qui permet d’affirmer cela ? Et, au-delà, même si des réflexes normatifs éthiques étaient déclenchés, pourquoi seraient-ils assez puissants pour ne pas être combattus (par les systèmes de peer-review, par exemple) ? La vision anthropologique de M. Debierre me laisse assez sceptique, en simplifiant à outrance les interactions possibles, tant du point de vue psychologique (suivons-nous toujours notre premier réflexe ?) qu’institutionnel.

« Quant au deuxième problème, la monochromie éthique, il doit être corrélé au troisième [la fragilité analytique] : si les empathiseurs sont susceptibles d’étudier les SHS, ils sont aussi susceptibles d’avoir des sensibilités politiques « de gauche », dans une mesure qu’il serait intéressant de préciser, sans prétendre le faire ici » : je vois là la reconnaissance que les liens qui existeraient entre l’empathie, la passion, les SHS et la gauche ne sont pas si évidents que ça pour l’auteur. Ou plutôt, ils sont évidents, mais impossibles à prouver. D’ailleurs, je ne vois pas en quoi sa définition de la gauche comme « l’intuition que les hiérarchies, les inégalités et même plus généralement les différences entre individus et entre groupes ont leur source dans des mécanismes arbitraires voire injustes » induit qu’elle soit plus liée à l’empathie. Je crains de voir là une certaine conception de la gauche comme une opinion politique propre à des gens passionnés et délaissant la rationalité : inutile de dire qu’une telle vision ne provient pas de la gauche elle-même, mais est une construction proposée par ses opposant.e.s politiques, bien plus commode pour se définir elleux-mêmes comme des personnes rationnelles et réalistes – ce qui est toujours valorisant – que pour proposer une typologie politique efficace.

Epistémologies et méthodes

M. Debierre propose ensuite des pistes de remédiation à la situation qu’il croit apercevoir dans les SHS.

« Tout d’abord, il faut rappeler qu’une vigilance face à l’influence que peuvent avoir les biais des chercheurs a bien souvent laissé place, dans des épistémologies se réclamant largement des SHS, à un pessimisme très fort : les épigones nord-américains de Foucault, notamment, ont ainsi cru pouvoir conclure que l’idéal d’objectivité n’est qu’un mensonge, les échanges et débats d’idées ne servant que de masque aux luttes de pouvoir entre groupes, dont les individus doivent être vus comme des représentants intéressés ».

Les cinq références citées à cet égard sont :

- Le « Nobel », l’économie et les neurosciences, de Frédéric Lordon, paru sur son blog du Monde Diplomatique le 13/10/2017 (de façon surprenante, ce billet apparaît dans la bibliographie de M. Debierre sous le nom de A. Adams. Mais comme le nom, l’hébergeur et la date correspondent bien au billet de M. Lordon, je présume qu’il s’agit bien de celui-là).

- Un livre de 1994, Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels with Science, écrit par le biologiste Paul R. Gross et le mathématicien Norman Levitt[17].

– Un livre de 2004, The Seduction of Unreason: The Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernism, de Richard Wolin.

– Un livre de 2007, Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism, de Paul A. Boghossian (traduit en français en 2009).

– Un article de 2015, Comment ne pas construire un discours scientifique. Note exploratoire sur les « épistémologies féministes » du point de vue, du Carnet Zilsel.

Je passe sur le billet de Frédéric Lordon, qui doit se trouver là par erreur (surtout puisqu’il ne va pas dans la direction de l’article de M. Debierre). Je connais surtout Fear of Knowledge et le texte du Carnet Zilsel, et soulèvent des questions intéressantes sur la question des épistémologies situées (bien qu’ils ne closent pas le débat, de mon point de vue).

En tout cas, cette phrase est intéressante, car elle explicite une confusion que nous relevions plus haut. En effet, les épistémologies post-foucaldiennes ont été très utilisées dans le domaine des studies nord-américaines… mais pas spécifiquement en sociologie, qui a sa propre tradition épistémologique (ce qui ne veut pas dire que Foucault n’y a pas été lu, mais il n’y occupe pas une place aussi centrale qu’en cultural studies ou en gender studies). M. Debierre le reconnaît d’ailleurs : « Ce nihilisme épistémique est dominant dans les départements universitaires de cultural studies, très répandus dans l’anglosphère, et, à moindre mesure, présent dans les disciplines plus classiques des SHS ». Dès lors, pourquoi passer sans cesse des SHS aux studies et réciproquement dans le texte ?

Pour autant, parler de « pessimisme », dire que « l’idéal d’objectivité n’est qu’un mensonge », me paraît aller un peu loin. Ou alors, qu’on me montre les textes qui disent explicitement ça. Oui, l’idéal d’objectivité a été critiqué ; oui, des biais sociaux ont été montrés ; oui, des travaux ont montré que les chercheur.se.s aussi agissaient selon des stratégies, avec des récompenses institutionnelles : est-ce pour autant que l’on a appelé à couper les financements de la recherche ou à fermer les universités[18] ?

En fait, deux grandes erreurs sont faites ici. La première est l’idéalisation de la condition de chercheur.se, vu.e comme pur.e., désintéressé.e, au service de la science seule. Cette idéalisation s’explique assez bien, faisant partie d’un ethos valorisant l’abstraction, et permettant aussi de conserver une bonne image de soi dans une société où être chercheur.se n’est plus perçu comme un grand modèle de réussite sociale. Mais cette idéalisation conduit à rejeter par principe les travaux contredisant cette image, ce qui peut expliquer les réactions virulentes de certains scientifiques face à des travaux les ramenant à une condition plus fragile et biaisée.

La deuxième erreur est de ne pas dissocier épistémologie et méthodes. En effet, les épistémologies situées n’ont pas conduit à l’abolition des méthodes de recherche, contrairement à ce que tentent de croire les défenseur.se.s d’un quantitativisme plus important. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des effets du choix des épistémologies sur le choix des méthodes, mais la réciproque est aussi vraie d’une part, et les deux représentent des sphères avec une grande autonomie d’autre part. Je n’en veux pour preuve que le fait que certain.e.s scientifiques conservent une épistémologie naïve pendant toute leur carrière, ne connaissant pas grand-chose à l’histoire de leur discipline, et font pourtant un travail de recherche admirable. Il est vrai qu’en SHS, ce genre d’attitudes est plus compliqué à avoir (mais n’est pas impossible), car les considérations épistémologiques ont toujours eu une place importante.

« Par ailleurs, nous suggérons, paradoxalement, une plus grande ouverture à la possibilité que certains chercheurs qui défendent avec force l’objectivité, et affirment en faire preuve autant que possible, soient sincères et pas sous le coup d’illusions. Si nous ne saurons convaincre ici ceux qui rejettent l’objectivité même comme idéal inaccessible, nous nous adressons à ceux qui la conservent comme idéal tout en soupçonnant certains auteurs de s’en réclamer de manière douteuse, en quelque sorte par décret ou par fiat ». La sincérité de personne n’a jamais été mise en doute. C’est tout le principe des biais, qu’ils soient cognitifs, épistémologiques ou sociaux : la personne qui les a peut être convaincue de penser droit, ça ne l’empêche pas de se tromper ou de surestimer ses capacités.

De mon côté, j’appellerai toutes les personnes qui se revendiquent réalistes ou objectivistes, non pas de changer d’opinion, ni d’être d’accord avec moi, juste de lire les critiques qui ont été réalisées de ces notions dans le texte, et non pas résumées ou déformées par leurs opposant.e.s. Vous pourrez toujours lire Boghossian après, rien ne vous en empêchera. Mais avant, lisez celleux auxquel.le.s il répond. Lisez Foucault, lisez Passeron, lisez Harding, lisez Hartsock[19]. De même, avant de lire Sokal, lisez Latour et Derrida. Alors seulement, en ayant toutes les données du problème en tête, vous pourrez vous faire votre avis. N’est-ce pas ça, faire preuve d’esprit critique ?

Adoptons la prudence épistémique !

M. Debierre continue en citant cet article d’Arnaud Saint-Martin, cette phrase plus précisément, « c’est par l’approfondissement, réflexif et devisé entre pairs, de cette tension résiduelle entre le constatif et le normatif que l’on peut (se) donner les moyens de mettre en œuvre des sciences sociales humaines, contre l’illusion scientiste d’une objectivité sortie de nulle part ou d’un chapeau magique. […] il est plus sûr, plus juste aussi, de reconnaître l’existence de ces attendus et ces éventuels sous-entendus afin d’en contrôler les effets plutôt que de se gargariser d’une « neutralité axiologique » au-delà de tout soupçon idéologique » en disant que sa prudence épistémique est judicieuse.

Mais, rajoute-t-il aussitôt, « il passe à notre avis à côté du fait que certains individus (typiquement, ceux qui sont très hauts sur l’échelle de systématisation) ont une aptitude assez rare à préserver leur « neutralité axiologique » ». Nous avons là la continuité du biais en faveur de la quantification dont nous parlions tout à l’heure : croire que quantifier suffit à aller vers plus de neutralité est une affirmation gratuite (au moins dans cet article). Remarquez que je ne juge pas de la possibilité ou non de conserver une réelle neutralité axiologique. Il n’y a même pas besoin d’aller jusque-là, puisque c’est le lien précédent qui est critiquable. L’adoption d’une méthode quantitative n’exclut pas plus que celle d’une méthode qualitative les phases d’adoption d’une épistémologie, de création de l’objet étudié, de recensement de la bibliographie, de collecte des données, etc., autant d’étapes pouvant être l’objet de biais.

En revanche, je veux bien croire que les profils tendant vers la systématisation ne sont pas victimes des mêmes biais que les profils tendant vers l’empathie. Non pas parce qu’ils seraient moins victimes de biais de façon générale : juste parce qu’ils ont d’autres biais (et la quantification des biais selon les profils me semble très compliquée à faire, mais n’est pas de mon ressort).

« Voici donc un petit appel : nous proposons aux chercheurs en SHS, partageant l’idéal d’objectivité et lucides sur la difficulté qu’il y a à s’en approcher, de faire preuve d’humilité cognitive. Il y a bien des gens qui sont moins susceptibles qu’eux d’être victimes de biais, et le fait qu’un individu ait étudié les sciences naturelles, ou qu’il ait pour elles une affinité, doit les pousser, par raisonnement probabiliste, à majorer leur évaluation de la probabilité que ce soit son cas. Et, si ces gens avancent des idées qu’ils estiment soutenus par les données et leur sont désagréables, cela n’indique pas forcément qu’ils ont « instrumentalisé » la science pour les besoins supposés de leur hypothétique « programme réactionnaire » : au contraire, beaucoup d’entre eux partagent la plupart des intuitions normatives de la majorité des chercheurs en SHS, mais ont peut-être la chance (au sens le plus littéral du terme) d’être plus doués pour les mettre de côté » : nous atteignons là une question difficile, qui appelle un développement un peu plus long.

Pour commencer, cet appel montre, à mon avis, que M. Debierre sous-estime la complexité et le coût d’apprentissage des SHS. Il est vrai qu’il s’agit là d’une illusion répandue : puisque nous vivons tou.te.s dans une société, il est tentant de croire que nous pouvons tou.te.s avoir un avis informé sur la question, et donc que les résultats des sciences qui l’étudient sont critiquables par n’importe qui, et que toutes les idées qui émergent dessus peuvent avoir un début de validité. Malheureusement, il n’en est rien : comme toutes les sciences, les SHS nécessitent un temps d’études préalables, afin de comprendre comment et pourquoi les résultats sont créés, pourquoi tel ou tel paradigme est retenu plutôt que tel autre, comment se positionnent les différent.e.s acteur.ice.s des différents champs. Je ne dis pas qu’il faut nécessairement des diplômes dans ces matières, mais il faut en tout cas un temps incompressible d’apprentissage. Ce temps d’apprentissage ne peut pas être réduit à l’idée qu’apporter des méthodes prétendument extérieures au champ d’étude (je dis prétendument, car en fouillant, on s’aperçoit souvent qu’elles sont aussi utilisées, mais amendées par l’expérience interne du champ) va révolutionner des décennies de travail. Ce serait comme dire que Picasso renouvelle le champ de la peinture parce qu’il ne savait pas dessiner de façon réaliste : c’est mal comprendre le travail d’internalisation, puis de dépassement, des normes d’un champ.

En outre, cet appel dénote une vision parcellaire de la recherche, qui demeure bien plus une activité collective qu’une somme de profils brillants qui donneraient du haut de leur chaire des réponses pertinentes à l’étude des sociétés ou de la condition humaine. Bien entendu, il y a toujours un travail a posteriori d’héroïsation de certaines figures, mais il s’agit là d’un roman scientifique, comme on dispose d’un roman national, qui ne correspond pas à l’histoire véritable, mais qui trouve son utilité dans d’autres contextes (motiver les étudiant.e.s à se tourner vers la recherche, par exemple).

Je ne reviendrai pas sur l’idée qu’il existe réellement une hiérarchie des profils, avec l’idée que la systématisation serait l’alpha et l’omega de la recherche scientifique. Au contraire, je trouve l’idée inquiétante, en ce qu’elle conduirait probablement à un affaiblissement des possibilités de recherche. Cela étant, encore une fois, je ne tiens pas rigueur à M. Debierre de sombrer dans cette illusion : étant lui-même physicien, diplômé d’une école renommée, il a plus de raisons d’adhérer à ce récit que d’autres.

Enfin, je crois que personne ne remet en question la bonne foi des critiques des SHS contemporaines : iels peuvent tout à fait se croire authentiquement d’accord sur les prémisses, mais ne pas disposer des outils nécessaires pour comprendre en quoi leurs raisonnements sont biaisés, puisque ces outils proviennent des formations qu’iels critiquent précisément. Je ne leur fais aucun procès en cynisme (de même que lorsqu’on parle de « stratégies d’acteur.ice.s », on ne considère pas que lesdits acteur.ice.s en sont pleinement conscient.e.s ou dans une logique de prévision ou de manipulation).

« Il est par ailleurs important de noter qu’il serait malhonnête de blâmer uniquement les universitaires en SHS pour le poids que les réflexes normatifs font peser sur leurs disciplines. Editorialistes et responsables politiques sont prompts à mobiliser sans prudence des résultats de travaux en SHS, ou à condamner en bloc ces disciplines sous prétexte qu’elles seraient intrinsèquement idéologiques, une sorte de prétexte académique à certaines compulsions politiques » : le fait de faire sortir la recherche des sphères rassurantes de la controverse universitaire, des colloques et des articles de revues pour la mettre au sein du débat public signifie des normes de conversations différentes, des réactions plus difficilement prévisibles. Ce n’est pas forcément un drame, mais cela amène souvent des déformations. Je ne peux donc que remercier M. Debierre pour cet ajout, tout en regrettant qu’il se trouve visiblement plus du côté des éditorialistes qu’il dénonce que des chercheur.se.s avec ce texte.

Discriminations et quotas

Quelle est la deuxième piste de remédiation proposée par M. Debierre ? La première réponse qui viendrait à l’esprit serait un quota de personnes aux « intuitions normatives minoritaires » (de droite, donc) ou aux « profils systématiseurs ». Ce n’est pas celle qu’il adopte. Je cite : « La solution la plus évidente au deuxième problème est aussi la plus mauvaise : celle qui consisterait en ce que les départements universitaires de SHS pratiquent une « discrimination positive » au bénéfice des étudiants et chercheurs ayant des intuitions normatives minoritaires. Les arguments contre ces pratiques sont connus et, il nous semble, imparables. Il faut comprendre que les choix individuels jouent un rôle central à cette réalité statistique ». Je salue la cohérence de la posture, même si j’aurais bien aimé savoir quels étaient exactement les arguments contre les pratiques de discrimination positive, la question étant tout de même assez complexe.

La deuxième piste est donc une réduction de la discrimination envers les personnes aux « intuitions normatives minoritaires ». Et de citer cet article du Washington Times : Survey shocker: Liberal profs admit they’d discriminate against conservatives in hiring, advancement. Il s’agit là d’enquêtes en psychologie sociale, il faudrait vérifier si elles s’étendent réellement à l’entièreté des SHS, mais soit. On se demande quand même comment il faudrait faire concrètement, l’appareil législatif contre ce type de discriminations étant a priori déjà existant dans nombre de pays développés.

Une autre proposition est « de cesser d’isoler les étudiants au profil systématiseur des SHS dans le secondaire, comme cela est souvent fait par le jeu des filières, et de renforcer l’enseignement des statistiques et des raisonnements probabilistes, auxquels les élèves sont souvent initiés très tard ». L’actuelle réforme du lycée étant encore en cours, je ne dispose pas des chiffres sur les abandons de spécialités de la Première à la Terminale, mais dans l’ancien système de filières, si je me souviens bien, en 2017, on avait 37,6% des élèves en Terminale S ; 23,9% en ES ; 11,5% en L ; 13,1% en STMG ; 6,5% en STI2D ; 4,6% en ST2S ; 1,7% en STL ; 0,6% en STD2A ; 0,5% en Hôtellerie ; 0,1% en TMD et 0,1% en BT. Sachant que le bac général est surreprésenté dans les milieux de la recherche, cela veut dire que la majorité des élèves allait en S, filière construite pour sa dominante en mathématiques, physique-chimie et SVT. Je ne peux pas juger sur le programme de mathématiques et la question des probabilités, mais s’il s’agit de dire qu’il faut que les élèves allant anciennement en S (qui reproduisent, je suppose, la filière par le jeu des options en Première et en Terminale aujourd’hui) aient en plus des cours de SHS, comment ne pas approuver ?

Conclusion

Je restitue l’intégralité de la conclusion de l’article : « En attendant, les chercheurs en SHS partagent presque tous les mêmes intuitions normatives, sont susceptibles de se laisser influencer par les émotions de leurs congénères – et les leurs – plus qu’il ne le serait souhaitable pour le bon déroulement de la pratique scientifique, et travaillent sur des sujets dont il est presque garanti qu’ils activeront les intuitions normatives, dont l’influence sera alors à contrôler scrupuleusement ; ce qui est une tâche difficile. Nous pensons qu’il y a là au moins un début de raison de s’inquiéter, et que l’écart entre certaines croyances répandues chez les chercheurs en SHS et ce que permettent de conclure les données pertinentes valide ces inquiétudes ».

Je passe sur l’utilisation du terme « congénères », qui est quelque peu insultante. Je pense que cette conclusion illustre bien la majorité des failles que j’ai essayé de relever dans cet article : biais sociaux divers, illusion de supériorité de la part des pratiquants des sciences naturelles, condescendance envers des disciplines visiblement non-maîtrisées. En particulier, l’idée que quelqu’un d’extérieur aux SHS est capable de savoir quelles sont les données pertinentes et quelles sont celles qui ne le sont pas me paraît montrer une suffisance inquiétante. Je n’apprendrai pas aux divers.e.s sceptiques que l’on sent là un certain effet Dunning-Kruger.

Pour conclure de mon côté, je ne pourrai qu’appeler M. Debierre à faire preuve d’humilité cognitive et épistémique, en se renseignant un minimum sur les sciences et les épistémologies qu’il commente, en se demandant si les embûches qu’il croit trouver n’ont pas déjà été aperçues, voire traitées du mieux qu’elles pouvaient l’être, par les chercheur.se.s spécialisé.e.s dans ces domaines, et en remettant en question l’impression de supériorité que lui donne son parcours en sciences naturelles.

Et, je le répète, je ne peux que continuer à appeler les lecteur.ice.s de Zet-Ethique à lire par elleux-mêmes les articles et les ouvrages des sciences humaines et sociales. Cela ne les empêchera aucunement de lire les critiques qui ont pu en être faites au cours du temps, mais iels pourront ainsi développer un avis plus informé sur ces questions, et ne plus voir certains pans des sciences contemporaines uniquement par la vision qu’en ont leurs détracteur.rice.s.

Merci aux relecteur.ice.s

Vinteuil

[1] Si, si, après que + indicatif, même si ça semble bizarre.

[2] Jordan Peterson n’est plus vraiment un sujet d’actualité brûlant, mais vers 2016-2017, il s’est fait connaître en critiquant la loi fédérale canadienne C-16 visant à interdire les discriminations envers les personnes transgenres. Début 2018, il a sorti un livre intitulé Douze règles pour une vie : un antidote au chaos.

[3] Pour les personnes qui n’ont pas accès aux articles de revue, j’ai trouvé la version de 2005 de cet article : http://econfaculty.gmu.edu/klein/PdfPapers/Cardiff&Klein_2005.pdf

[4] Dont on se demande comment elle pourrait avoir lieu sans une politique de quotas, pourtant souvent critiquée par les mêmes.

[5] La vieille histoire des DINOS et des RINOS : https://en.wikipedia.org/wiki/Democrat_In_Name_Only

[6] C’est la thèse du journaliste Thomas Frank dans Pourquoi les riches votent à gauche (2016 en VUS, 2018 en VF), par exemple.

[7] Je ne reviens pas sur ce livre, mais cet article me semble une critique pertinente et suffisante : https://www.cairn.info/revue-zilsel-2018-1-page-411.htm

[8] Et, en plus récent, en philosophie de l’esprit : Nature and culture dualism : genesis of an obsolete dichotomy

[9] Sans aucun mépris pour nos confrères.soeurs géologues.

[10] Vous en doutez ? D’un point de vue microsociologique, souvenez-vous de la Manif pour Tous. Sur les enfants que leurs parents avaient emmené en manifestation, une partie a dû se révéler LGBT+ à l’adolescence. Je n’ai pas trouvé d’études sur la question – il est peut-être encore un peu tôt – mais ne peut-on pas présumer que leur comportement sexuel (ce qui est large, ça peut aller des façons de draguer aux pratiques au lit) a pu être affecté ? Enfin, ce n’est qu’une hypothèse, il y aura peut-être des études là-dessus dans quelques années.

[11] Cf. l’affaire Benjamin Griveaux, par exemple.

[12] Au hasard, les réductions d’impôt dont disposent les couples mariés, à une époque où on peut être en couple stable de long terme, avec des enfants, sans être marié.

[13] Essayez de penser que la zoophilie est exactement au même niveau, ni mieux, ni pire, que le coït de la nuit de noces. Ça peut être un brin difficile.

[14] Un petit exemple : https://journals.openedition.org/ethiquepublique/210

[15] Pour mémoire : le politique concerne l’organisation de la cité, donc par extension la gestion des rapports de pouvoir entre êtres humains, la politique l’organisation institutionnelle de la société. Bref, on ne peut pas être apolitique, mais on peut être apartisan.e (donc ne se reconnaissant pas dans l’offre politique institutionnelle à un moment T).

[16] Et qui s’explique très bien par le système de récompenses sociales d’une société qui lie des qualités vues comme positives comme la logique ou la rigueur avec l’apprentissage des sciences naturelles comme la physique ou les mathématiques ; ainsi que par la très grande sélectivité des parcours pour faire de la recherche dans ces disciplines.

[17] Il paraît que c’est ce livre qui a inspiré le canular de Sokal deux ans plus tard. Comme pour Impostures Intellectuelles, cela semble être un livre qui essaie de discuter de philosophie des sciences et de sociologie des sciences de la part de non-spécialistes.

[18] Non, appeler au boycott de certains invités sur les campus ne signifie pas appeler à fermer des départements entiers de recherche. D’ailleurs, ces dernières années, les fermetures de départements et d’universités et la restriction de leurs crédits au niveau international ont plutôt été le fait de gouvernements catalogués à droite, comme au Japon ou au Brésil.

[19] J’ai volontairement pris quatre auteur.ice.s qui ont des positions différentes, afin de montrer qu’il y a de nombreuses nuances dans les analyses épistémologiques.

Pingback: Épisode #478: Politique et sciences sociales à l’université : débat (V. Debierre / Vinteuil) – SCEPTICISME SCIENTIFIQUE

Pingback: Zététique, raison et positionnement politique : retour sur un éditorial de Bruno Andreotti – Passés Indélicats