Cet article fait suite à un premier volet portant sur l’eceuil adaptationniste, intitulé «L’évolution neutre en croisade contre l’adaptationnisme». Il sera difficile de comprendre les fondements du présent article sans avoir lu auparavant le 1er volet, sa lecture est donc chaudement recommandée.

La psychologie évolutionniste, ou evopsy, est une discipline qui vise à expliquer les processus cognitifs par la biologie de l’évolution. Comme expliqué par Poirier et col. 2005, traditionnellement, la psychologie évolutionniste (ce que Poirier et collaborateurs qualifient de bonne vielle psychologie évolutionniste, et que l’on va critiquer ci-après) est caractérisée par plusieurs hypothèses de travail, dont le fait que l’architecture cognitive humaine est formée de modules distincts qui ont évolué indépendamment pour répondre à des besoins spécifiques, le fait que ces modules ont évolué par le biais de la sélection naturelle, et le fait que l’architecture cognitive humaine est l’expression phénotypique de l’héritage génétique humain, lequel est plus ou moins partagé par tous les humains (innéisme).

L’evopsy est une discipline a laquelle il est souvent reproché de faire de l’adaptationnisme, avec les torts associés, que j’ai décrits en 1ère partie. Les chercheurs en evopsy reprochent en retour à leurs détracteurs de ne focaliser leurs critiques que sur l’evopsy (et non sur la biologie de l’évolution en général) en raison de susceptibilités vis-à-vis des résultats qu’elle produit (qui touchent à l’humain), alors qu’il n’y aurait pas de raison que les méthodes de la biologie de l’évolution ne s’appliquent pas aux comportements humains comme elles s’appliquent pour n’importe quel autre trait qu’étudie la biologie. Nous avons vu que la critique d’une approche adaptationniste peut en fait s’appliquer à la biologie de l’évolution en général (à part aux chercheurs de l’école neutraliste, qui défendent une approche dans laquelle l’hypothèse nulle est l’évolution neutre), mais il se trouve qu’il y a des raisons concrètes pour lesquelles cette critique s’applique en particulier à la psychologie évolutionniste. En effet, tous les travers dénoncés en 1ere partie sont démultipliés par la nature même de l’objet d’étude de la psychologie évolutionniste : le comportement humain. Nous allons reprendre les critiques de l’adaptationnisme une par une, et voir comment elles s’appliquent spécifiquement à l’evopsy.

- L’evopsy n’a pas les moyens d’étudier l’ensemble des mécanismes évolutifs

En évopsy, la pratique est réellement de prendre un comportement (exemple : la jalousie) et d’y chercher des explications adaptatives. On va rechercher pourquoi tel phénotype a évolué, plutôt que comment, et si les psychologues évolutionnistes se défendent de négliger les explications évolutives de type dérive ou by-product (Confer et col. 2010), la nature des données dont ils disposent, et le flou immense qui règne sur les déterminismes génétiques sous-jacents aux comportements, oblige la discipline à n’utiliser ce type d’explications qu’en dernier recours. Il ne leur est juste pas possible, pour l’instant, de tester l’hypothèse qu’un comportement a évolué juste parce qu’un gène qui lui est sous-jacent est pléiotropique, comme il m’est, à moi par exemple, possible de regarder, quand je travaille sur les moustiques Anophèles, comment la sélection des gènes de résistance aux insecticides (dont les principaux sont identifiés) génère d’autres phénotypes en by-product (comme une différence de sensibilité de ce moustique à l’infection par le parasite responsable du paludisme, pour parler de mes travaux en cours). De même, la comparaison avec les autres espèces est également moins accessible : autant il est facile car visuellement possible (grâce à l’anatomie comparée) d’identifier l’appendice intestinal humain comme un reliquat d’organe utile chez un ancêtre commun, autant il n’est pas possible de faire de même avec les processus cognitifs, que l’on ne peut pas décrire simplement et visuellement, et comparer entre espèces aussi aisément qu’on compare les anatomies.

Plus précisément, cette difficulté résulte de la nature complexe des traits comportementaux, qui rend difficile d’en avoir des définitions réellement pratiques. Par exemple, on pourrait croire que l’homosexualité est un trait comportemental assez clair, aux contours bien définis. Pourtant, l’homosexualité, ça peut être le fait d’avoir des pratiques sexuelles (avoir des rapports avec des personnes du même sexe) indépendamment d’attirances, juste pour le plaisir (comme par exemple le fait de se masturber est une sexualité indépendante de toute attirance), le fait d’avoir une attirance pour les personnes du même sexe, le fait de ressentir un dégoût à l’idée d’avoir des relations sexuelles avec des personnes du sexe opposé, etc. (on peut encore imaginer d’autres définitions). On voit très vite, quand on y réfléchi, que l’homosexualité n’est pas un simple trait, pas du tout. Et on ne s’est arrêté qu’à l’humain… comment la définir si on veut comparer les espèces entre elles ? On ne va pas pouvoir demander aux souris qu’elle est leur attirance, ou à quelle orientation elles s’identifient. Parce que les comportements sont moins visuels, les étudier en tant que traits biologiques (plutôt que comme phénomènes sociaux) nécessite une prise de recul conceptuelle, sans laquelle on risque d’être flou, et étudier un trait flou revient à peu près à la même chose que de dire « on va étudier les déterminismes génétiques et les causes évolutives des membres », sans préciser si on étudie les mains, les jambes, ou les appendices des drosophiles. Ça n’a pas de sens. Pour des raisons pratiques, il va y avoir un compromis nécessaire entre avoir des définitions les plus précises possibles, pour pouvoir chercher un déterminisme génétique, avoir des définitions assez larges pour être applicables d’une espèce à une autre, et avoir des définitions qui correspondent aux représentations que l’on se faisait du trait, initialement. Pour comprendre en quoi c’est limitant, on peut prendre l’exemple d’un généticien en recherche d’un déterminisme génétique de l’homosexualité, et qui va chercher une définition applicable d’une espèce à une autre. Il pourra par exemple (c’est ce que fait Jacques Balthazart, qui n’est pas psychologue évolutionniste mais dont les travaux pourraient facilement être repris dans un argumentaire evopsy s’intéressant aux causes évolutives de l’homosexualité) définir l’homosexualité comme étant une attirance plus forte pour les personnes du même genre que pour les personnes du genre opposé. La limite de cette définition, on le voit bien est qu’on s’écarte de ce qu’est l’homosexualité dans l’entendement commun… et de fait, on n’explique plus réellement ce qu’on prétendait expliquer au départ.

Étrangement, il y a une hypothèse alternative aux adaptations directes que l’evopsy utilise beaucoup, et c’est l’explication par le fait que certains comportements sont des reliquats, qu’ils résultent de pressions de sélection ayant eu lieu au pléistocène (ce qui fait partie de ce qui est qualifié par certains auteurs de « adaptative thinking », voir par exemple Mameli et Bateson 2006). Je dis étrangement, mais en réalité ce n’est pas si surprenant : certains comportements ne semblent pas totalement optimaux au présent, ou en tous cas c’est ce que défendent actuellement une discipline amie de l’evopsy : les sciences cognitives : les sciences cognitives (cf. Poirier et col. 2005 pour comprendre les relations étroites entre l’evopsy et cette discipline). Cette discipline est porteuse d’une vague de travaux qui portent sur ce qui est qualifié de « biais cognitifs », des réflexes cognitifs qui seraient « irrationnels ». Dire que les processus cognitifs sont le résultat d’une sélection qui avait lieu au passé dans des conditions différentes est un moyen de justifier l’écart avec les attendus de l’evopsy (les comportements sont adaptatifs), donc de sauver les hypothèses adaptatives… en somme, de sauver les meubles. C’est une hypothèse ad hoc. Bien sûr, toutes les sciences fonctionnent avec des hypothèses ad hoc, c’est ce qui permet de faire tenir les paradigmes suffisamment longtemps pour les explorer. Mais celle-ci est utilisée tellement couramment par l’evopsy, et de manière tellement centrale (par opposition à la matière noire qui est une hypothèse ad hoc en physique mais qui fait tenir une autre construction théorique, la relativité générale, qui elle n’est pas ad hoc) qu’il est légitime de se demander si des modèles plus parcimonieux en hypothèses ne seraient pas plus plausibles. Par exemple, on pourrait supposer que le cerveau n’est pas toujours parfaitement optimal et ne trouve pas des solutions parfaites à tout parce que la sélection naturelle ne fait pas tout : le cerveau n’est « que » le produit d’un bricolage évolutif, ou encore qu’un cerveau plastique -qui n’aurait de codé en dur que la capacité à intégrer un fonctionnement déterminé par la culture, c’est-à-dire la transmission d’informations et d’apprentissages d’individus à individus- serait à même de répondre à une plus grande diversité de problèmes avec pour coût le fait de répondre moins bien à chaque problème pris individuellement, ou encore de parfois s’empêtrer dans des apprentissages inadaptés aux situations (la culture devenant tellement déterminante qu’elle devient une chape qui n’est plus si facilement malléable), mais que c’est répondre à une plus grande diversité de problème qui l’a emporté en termes d’avantages initialement. On peut encore supposer que ces ‘biais cognitifs’, ces comportements vus comme irrationnels, sont en fait parfaitement fonctionnels la plupart du temps, à part dans quelques cas exceptionnels plus que l’on retiens mieux (parce qu’ils sont marquants) et qui en fait sont conçus pour piéger (comme les tours de magie). S’il sont tout à fait fonctionnels la plupart du temps, ils sont donc tout à fait rationnels. Ces hypothèses alternatives auront évidemment moins les faveurs de l’evopsy, parce qu’elles vont énormément réduire la portée de ses possibles apports à la compréhension des comportements humains (si l’on admet cette possibilité, ses hypothèses de travail sont toutes remises en question). La dernière n’a pas tellement la cote en evopsy davantage par effet de contagion, parce qu’elle n’a pas la cote en sciences cognitives.

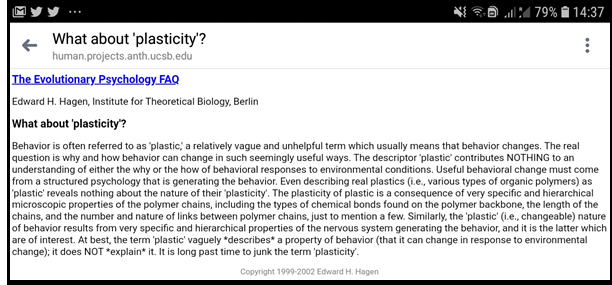

- L’evopsy néglige la plasticité

Comme on l’a dit dans le 1er volet (L’adaptation neutre en croisade contre l’adaptationnisme), il convient de vérifier l’état plastique ou non plastique d’un trait avant de chercher des explications adaptatives de la valeur de ce trait. Pour cela, il convient évidemment de regarder la stabilité de ce trait d’un point de vue phylogénétique et historique, et d’être particulièrement vigilent s’il s’agit d’une autapomorphie de bout de branche. Et quand je dis bout de branche, je veux vraiment dire bout de branche : il faut aller jusqu’à vérifier s’il n’y a pas de variations d’une population à une autre. Cela est dû à de mauvaises pratiques et contrairement aux autres critiques formulées ici, n’est pas une fatalité inhérente à son objet d’étude (quoiqu’on l’a dit, la complexité des traits rend la comparaison entre espèces difficile), mais en l’état, l’évopsy a une utilisation à géométrie variable (comme ça l’arrange, en fait) de ce pré-requis. D’une part, elle va utiliser la comparaison entre taxa non pas comme si c’était une vérification de ses hypothèses de travail (pour cela, il faudrait fournir une phylogénie avec une vérification exhaustive chez les taxons les plus proches), mais comme une preuve d’innéité donc de causes adaptatives dès lors que le trait est retrouvé chez ne serait-ce qu’un seul autre taxon, pas forcément le plus proche. A titre d’exemple, on a vu des evopsy conclure que la préférence des enfants humains pour les jouets genrés serait innée, à la suite d’une étude portant sur UN taxon parent (et encore, parent éloigné) ; les singes vervets. La plupart des gens (dont moi, lorsque j’ai rédigé cet article, avant d’être relue) – principalement à cause de la vulgarisation qui en a été faite, en ont retenu que les bébés singes vervets mâles semblaient préférer les camions aux poupées, et inversement, ce qui traduirait une attirance innée des singes femelles pour les visages. En réalité, dans l’échantillon final de 63 vervets adultes élevés en captivité, le pourcentage du temps de contact avec les jouets était en moyenne plus grand chez les femelles que chez les mâles pour les jouets « de fille » (une casserole et une poupée), et en moyenne plus grand chez les mâles que chez les femelles pour ceux « de garçon » (une balle et une voiture). L’interprétation des auteures était que les mâles avaient une prédisposition plus marquée à s’intéresser à des objets avec lesquels on joue de manière « active » (sélectionnée au cours de l’évolution car préparant à « la chasse, la recherche de nourriture ou de partenaires »), et les femelles une prédisposition plus marquée à être réceptives aux couleurs rose/rouge (de la casserole et de la poupée) qui « pourraient signaler des occasions de comportement de soin nourriciers » (du fait de la couleur censément habituelle des visages des bébés singes). Comme on peut assez facilement l’imaginer, diverses interprétations sont possibles à ces données lorsqu’elles sont décrites aussi précisement : par exemple, mâles et femelles étaient mis en concurrence pour l’accès aux jouets et les données rapportées sont en pourcentage de temps passé au contact et non en temps passé en valeur absolue (ce qui fait que les femelles ont peut-être passé une plus grande part de leur temps au contact des jouets qu’elles ne préféraient pas mais que les mâles, dominants, ont laissés accessibles). L’étude présente de nombreuses limites qui ne sont pas données dans les articles qui la vulgarisent pour parler des possibles implications de ces résultats pour l’humain (voir le billet d’Odile Fillod pour une critique détaillée). D’autre part, et ça c’est lié à un défaut de la psychologie en général, l’evopsy va tirer des conclusions sur l’humanité entière à partir d’expériences portant sur des échantillons humains pourtant très peu représentatifs de l’ensemble de l’humanité, en particulier les WEIRD. A titre d’exemple de leur difficulté à vérifier que ce qui s’applique aux populations des pays où ils travaillent s’applique également ailleurs, des psycho-biologistes s’attachent encore, au présent, à chercher l’innéité de la préférence du bleu chez les garçons et du rose chez les filles en regardant la labilité du trait (voir par exemple Wong et Hines 2015 et la littérature qu’ils citent), alors qu’il est déjà absolument évident pour les sociologues et les historiens que c’est un comportement extrêmement contemporain, et localisé dans l’espace. Autre exemple : les evopsy avancent comme un évidence que l’appétit sexuel des hommes est supérieur de manière innée à celui des femmes, et se satisfont de patterns relationnels contemporains comme base de travail sur ces sujets (sans même vérifier l’innéité du tout, tellement « c’est évident »). En réalité, cette ‘évidence’ n’est qu’une croyance moderne, et c’est la croyance inverse qui prévalait en Europe à le Renaissance: les femmes étaient censées être sexuellement insatiables, et les hommes bien d’avantage capables de contrôler leur « désirs primaires » grâce à leur rationalité naturellement plus grande (Jordan-Young, 2016). Et pour cette époque, les données comportementales ne sont pas disponibles, ce qui ne permet pas de tester si ce n’est pas, justement, la croyance culturelle de qui est sensé avoir un appétit insatiable, qui détermine les comportements sexuels (mais, rappel, pour imaginer que ce soit possible, il faut sortir de l’adaptationnisme : tout n’est pas nécessairement adaptatif). Il suffirait aux chercheurs en evopsy de tendre le bras, pour trouver des données qui remettent en cause leurs hypothèses de travail… dans les autres disciplines. Comme je le disais en première partie : il faut être proactif dans la vérification des hypothèses de travail, et pas seulement attendre qu’elles tombent du ciel, sous prétexte que « c’est ainsi que la fonctionne la science, on teste ce qu’on peut et ce sera démenti si ça doit l’être ». Sans compter que les sciences humaines s’adressent à l’évopsy pour leur crier que de nombreuses données dont ils disposent sont en contradiction avec leurs hypothèses de travail, mais qu’ils n’en tiennent juste pas compte : les évopsy et se défenseurs se bornent dans la croyance selon laquelle les critiques de l’évopsy ne viennent que de militants qui refusent tout déterminisme biologique *par principe*, et cette croyance forme un mur infranchissable qui rends les chercheurs en évopsy totalement sourds à ces données : dans leur perception, les sciences humaines ne comprennent juste pas l’évolution, ce qui les rend bien trop stupides pour avoir des choses à leur apprendre, et elles devraient commencer par comprendre la haute importance de la discipline évopsy avant que cette dernière ne leur fasse l’honneur d’écouter ce qu’elles ont à dire.

Ce manque de proactivité et de réceptivité de la part de l’evopsy est d’autant plus problématique que s’il est un organe qui est d’une plasticité exceptionnelle, un organe qui est probablement ce qui permet la plasticité la plus élevée qu’on ait jamais vu dans le monde vivant, c’est bel et bien le cerveau. Ce n’est pas un problème de l’humain qui serait une espèce à part pour des raisons divines. L’éléphant est le seule être vivant doté d’une trompe, la salade est très spéciale par sa capacité à transformer l’énergie solaire en liaisons carbone, et l’humain est très spécial dans la mesure où son cerveau lui confère une capacité d’accommodation jamais vue auparavant dans le vivant. Je me souviens d’un cours d’écologie dans lequel le prof parlait des espèces généralistes et spécialistes, et du paradoxe selon lequel aucune espèce n’était capable d’exploiter toutes les niches écologiques à la fois, et éliminer ainsi toutes les espèces concurrentes. Une telle espèce, si elle existait, serait appelée monstre darwinien. Étrangement je ne retrouve pas cette appellation dans mes recherches, mais si une telle espèce hyper-généraliste existe parce qu’elle a une plasticité exceptionnelle qui lui permet de s’accommoder de n’importe quel environnement… et élimine nombre d’espèces concurrentes en occupant ou détruisant les niches… c’est bien l’humain ! Via les capacités plastiques de son cerveau.

La plasticité que procure le cerveau va bien au-delà de nous fournir une capacité de raisonnement qui permet de développer des solutions pour exploiter notre environnement via une sorte de « phénotype étendu » (les outils, la technologie, nos structures sociales peuvent être vus comme des « traits » au même titre que l’organisation d’une fourmilière, ou la forme d’une toile d’araignée). En effet, la plasticité cérébrale permet des comportements totalement ex-nihilo, c’est-à-dire dont il est absolument certain qu’ils n’ont pas été pré-façonnés par la sélection naturelle. 0n peut illustrer cela à partir de l’exemple des personnes polydactyles : les humains qui ont six doigts fonctionnels peuvent les utiliser correctement, avec des compétences totalement nouvelles comparées aux personnes qui en ont cinq, sans qu’il y ait eu aucun délais de coévolution polydactylie – cerveau. Relisez la phrase qui précède, lisez absolument l’article donné en lien, pour mesurer l’importance de ce constat : le cerveau est capable de gérer un 6e doigt et de nouvelles fonctionnalités motrices de manière totalement innée, sans aucune évolution.

Ainsi, la parcimonie nous oblige à énormément de prudence avant de chercher une explication adaptative, hors de l’explication de base (qui reste évolutionniste !) : le cerveau a évolué vers plus de plasticité parce que cette plasticité a permis aux ancêtres des humains de s’accommoder dans plus d’environnement et donc de survivre jusqu’à présent, et cette plasticité permet sans doute le comportement qui nous intéresse comme elle pourrait permettre de nombreuses alternatives, à un trait comportemental humain. En plus des explications alternatives aux comportements comme adaptations directes (dérive, by-product), la plasticité cérébrale du cerveau tel qu’il est connu pose la plasticité comportementale (canalisée par ce qu’on appelle la culture, en fait) comme hypothèse nulle et les hypothèses alternatives, selon lesquelles les comportements sont spécifiquement adaptatifs (une fonction cérébrale, ou module, qui aurait évolué pour répondre à tel problème, et tel autre fonction ou module, pour répondre à tel autre problème, etc.), et codés principalement « en dur dans l’ADN », devraient en pratique n’être considérées comme autre chose que des hypothèses (comme des théories) qu’à partir de bien plus hauts niveaux de preuve que ceux dont nous disposons actuellement.

C’est le propos défendu par les « rational choice theorists » : le fait que le cerveau ait été sélectionné pour faire des choix rationnels suffit déjà à expliquer que ces choix soient souvent conformes à ce qui optimise la survie, et donc que les explications qui font appel à une sélection poussée indépendante de chacun des comportements qui maximisent la survie ne sont pas nécessaires (et pas parcimonieuses). Il leur a été répondu (voir Buss 1995, Confer et col. 2010) que l’inertie de certains comportements, comme la jalousie (qui est pour l’evopsy supposée être un comportement d’évitement d’adultère, donc maximisant l’autoreproduction), n’ont pas disparu avec l’apparition du contrôle des naissances (pillule, etc.), ce qui permet de rejeter de l’hypothèse de plasticité. C’est ignorer le fait que plasticité, comme on l’a vu en première partie, ne rime pas forcément avec labilité : la transmission culturelle peut être vue comme un phénotype étendu qui, comme les gènes sur les chromosomes, participent en feedback à nos déterminismes (canalisent notre phénotype), mais c’est une croyance fausse de considérer que ce déterminisme devrait nécessairement être faible (dans le sens, facile à modifier), sans inertie.

- Peut-on sauver l’evopsy ?

C’est simple à dire en apparence, mais il reste à appliquer ce raisonnement quand on étudie (ou vulgarise !) avec un cadre de lecture évolutionniste les différents recoins de la psychologie humaine : si l’évopsy ne nie pas les effets de la dérive, ou l’existence de reliquats et de by-products, elle ne peut, techniquement, du fait de la nature même des données dont elle dispose (qui découle de la nature complexe des traits étudiés), n’utiliser ces hypothèses explicatives qu’à défaut d’une hypothèse adaptationniste, et non les tester comme hypothèses nulles. A cela s’ajoutent des mauvaises pratiques (ne pas chercher à exclure l’hypothèse que le comportement est plastique en premier lieu, se focaliser sur des échantillons WEIRD) qui mettent très à mal la portée des travaux issus de cette discipline. Comme expliqué en première partie, la rigueur consisterait à démontrer que les traits qu’on observe ne peuvent pas être dus à la dérive, à la sélection d’autres traits (by-products), ou à la plasticité cérébrale (comportement canalisé par la culture) avant de chercher une hypothèse adaptative. Et ce en mesurant la force de la sélection sur les traits, pour voir si elle est conservatrice ou directionnelle, ce qui implique de d’abord connaitre les déterminismes génétiques fins pour éclaircir les mécanismes précis déterminant les traits (pas seulement via des corrélations entre gènes et comportements, qui peuvent être très trompeuses), en travaillant de manière interdisciplinaire pour voir si d’autres disciplines n’ont pas déjà trouvé des explications sociales parcimonieuses (ce qui implique que le trait comportemental est culturellement canalisé). Et en admettant, à l’instar de la physique, nos limites techniques. Peut-être que les comportements sont bien trop complexes (sans compter les limites éthiques) pour identifier les déterminismes génétiques fins, et qu’on aura pas les moyens pour ce type de recherche de sitôt. Peut-être que c’est frustrant, de répondre à ces exigences alors qu’il est beaucoup plus rigolo de chercher pourquoi les femmes qui ont des gros seins ont l’air de plaire davantage aux hommes, mais chercher une explication à un pattern sans avoir auparavant démontré qu’il y a un pattern à expliquer (ici, de la sélection), c’est équivalent à chercher une explication à l’efficacité de l’homéopathie sans préalablement avoir cherché à démontrer si l’homéopathie est plus efficace qu’un placebo. C’est de la mauvaise science. Le problème n’est pas tant de produire des résultats limités (tous les résultats scientifiques ont leurs limites). Le problème est d’avoir des prétentions (en terme d’affirmations, de crédence accordée à ces résultats) bien supérieures à ce que ces limites permettent. Je n’aime pas le terme de pseudoscience, mais par contre, je n’ai aucun problème pour dire que donner à ses affirmations une portée qui n’est pas à la mesure de ses limites, c’est diffuser du bullshit.

Certains auteurs répondent encore à ces critiques par le fait que l’evopsy aurait permis de faire (et vérifier) des prédictions qui n’avaient jamais été faite auparavant en psychologie (Confer et col. 2010). On peut répondre à cela que c’est l’éclairage de la biologie évolutive, et non spécifiquement de l’évopsy (avec les hypothèses de travail très spécifiques mentionnées ci-avant, en particulier l’innéisme), qui s’avère utile. Un éclairage non adaptationniste (dans le sens donné en 1ere partie), qui, en reconnaissant les facteurs d’évolution autre que la sélection directe, ainsi que l’ampleur de la plasticité cérébrale et ses conséquences sur l’innéisme, laisse d’avantage de place aux déterminismes culturels (qui sont déjà largement documentés et étayés par les SHS) et ne prétends plus pouvoir tout expliquer par des attendus d’optimums évolutifs pourrait en fait s’avérer non seulement plus utile, mais également se concilier beaucoup plus efficacement avec les connaissances déjà existantes des sciences humaines et sociales. C’est le programme proposé par exemple par le new thinking (Shea, 2012). Plusieurs auteurs ont développé tout un argumentaire pour défendre que l’evopsy ne pourra se réformer sans « perdre son âme» (Poirier et col. 2005). Que seule une discipline nouvelle, avec des prémisses entièrement différentes, pourra concilier les apports de la biologie évolutive et des sciences humaines et sociales.

- Conclusion et enjeux

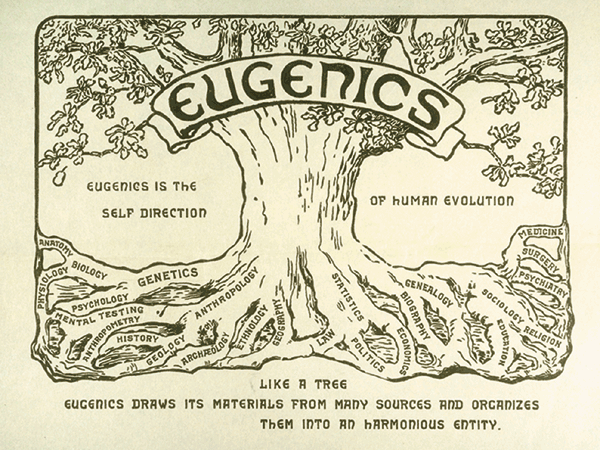

Les enjeux à ces débats dépassent la sphère scientifique, car les résultats de l’evopsy sont utilisés dans la sphère publique par les conservateurs pour « naturaliser » les phénotypes observés, c’est-à-dire pour expliquer que si tel ou tel phénotype est présent, c’est principalement un résultat de telle pression de sélection, et donc que ces phénotypes sont codés génétiquement, et donc que la lutte culturelle est inefficace (ce qui serait en fait un argumentaire faux même si les déterminismes étaient largement génétiques, lire Inné, acquis, déterminismes et politique) et qu’il faut « tenir compte de ça » (mais on n’a toujours pas obtenu de réponse convaincante au comment, on devrait en tenir compte). Pire, ne pas adhérer pleinement à ces résultats est qualifié d’irrationnel.

La théorie de l’évolution est en fait utilisée dans la sphère publique pour faire du rétro-prédictif (on « prédit » que vu les conditions X et Y, il a dû se passer la sélection Z au pléistocène), et ce prédictif, sans avoir été testé du tout… devient de l’explicatif qui serait factuel ! On l’a vu, le caractère inné, ‘codé en dur’, d’un trait, devrait être prouvé pour étayer le caractère adaptatif de ce dernie. Or dans la sphère publique, on voit l’argument selon lequel les traits sont certainement génétiquement déterminés parce qu’on leur a déjà trouvé des causes adaptatives, donc qu’ils sont probablement inamovibles par des changements culturels. Ce raisonnement est totalement circulaire. En gros : l’évolution est responsable de certains trucs, donc ça doit être responsable de ce truc-là, donc ce truc-là est comme ça à cause de l’évolution, donc il est génétique, donc il est culturellement inamovible (donc, dernier ‘pas’ dont les réacs ne se privent pas : aller à l’encontre c’est aller à l’encontre de la nature).

Ces discours se réclament de l’evopsy, et, de fait, prennent leur source, à des degrés variables, dans les travaux de la discipline, et on ne trouve pas de tribunes ou de démentis de la part des chercheurs de la discipline pour les contrer (alors qu’on trouve facilement, par exemple, des tribunes d’épidémiologistes contre les discours antivax qui déforment le contenu des études épidémiologiques). Ces discours sont tolérés, en fait, pour la bonne raison qu’ils sont considérés comme des approximations à peu près acceptables de ces travaux. La sphère publique relaie des approximations de travaux qui dès le départ ont de faibles niveaux de preuve, et établissent ces résultats comme factuels et suffisamment étayés pour que tout scepticisme soit qualifié de « rejet de la science », « irrationnel ».

Ces travaux sont considérés comme assez factuels pour que des personnes comme Peggy Sastre initient un courant qui se qualifie d’evoféminisme, et prétendent que l’on devrait orienter les combats féministes en utilisant les connaissances ‘établies’ par l’evopsy, que ce serait plus ‘rationnel’. La même personne utilise ces travaux pour nier dans son livre intitulé « La domination masculine n’existe pas » les monuments théoriques des sciences humaines et sociales qui a l’heure actuelle orientent (efficacement, il faut voir les progrès effectuées au cours des dernières décénnies, même s’il reste énormément à faire) les combats féministes. C’est pour le moins présomptueux quand on prend conscience du faible niveau de preuve auquel l’evopsy a accès. « Étrangement », c’est le plus souvent des réacs (par exemple les masculinistes qui se cherchent une caution féministe), qui adhèrent à ce courant. Le fait est qu’à l’heure actuelle, les féministes occidentales ne font plus beaucoup face aux réactionnaires religieux, et leurs principaux adversaires nourrissent beaucoup plus leurs argumentaires de justifications par la biologie (c’est ainsi car évolution), que par des justifications théologiques.

Est-ce que les travaux de l’evopsy doivent servir à orienter les politiques égalitaristes ? Pour filer à nouveau la métaphore de la première partie, on n’oserait pas négliger les coups de vents pour prédire réellement la trajectoire d’une balle ou d’un objet dans l’ingénierie…. et encore moins si on était dans un contexte où on n’a même pas encore démontré qu’il y a un effet de la gravité (y a-t-il vraiment un différentiel de valeur sélective sur ce comportement ?), et encore moins si l’objet qu’on cherche à « envoyer », genre une sonde atmosphérique ou une fusée, est fragile ou coûteux, c’est-à-dire : s’il y a des enjeux pratiques et sociétaux. A l’heure où des personnes comme Peggy Sastre, Peterson, et consorts tentent de faire passer l’idée que les résultats de l’evopsy sont suffisamment étayés pour servir à mieux orienter les stratégies politiques et l’organisation sociale et devraient prendre le pas sur d’autres stratégies qui elles ont fait leurs preuves, il est temps de prendre conscience que ne pas faire le rapport entre l’épaisseur du niveau de preuve et ce pour quoi on les utilise pose tout de même de gros problèmes éthiques.

Merci à Odile, Gaël, Lucie, Sylvain, Valentin, Clément, Tazio, Marlon, Rym, Arnauld, John, Audie, et celleux que j’oublie certainement pour les discussions critiques, relectures, et apports qui ont énormément contribué à la qualité du présent article.

Références

[1] Poirier, P., Faucher, L., & Lachapelle, J. (2005). Un Défi Pour La Psychologie Évolutionniste. Philosophia Scientiae, 2, 1-35.

https://sopha.univ-paris1.fr/fichiers/pdf/2003/08_faucher_poirier_lachapelle.pdf

[2] Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M., Perilloux, C., & Buss, D. M. (2010). Evolutionary psychology: Controversies, questions, prospects, and limitations. American Psychologist, 65(2), 110.

[3] Mameli, M., & Bateson, P. (2006). Innateness and the sciences. Biology and Philosophy, 21(2), 155-188. http://joelvelasco.net/teaching/2890/mamelibateson06-innateness.pdf

[4] Alexander, G. M., & Hines, M. (2002). Sex differences in response to children’s toys in nonhuman primates (Cercopithecus aethiops sabaeus). Evolution and Human Behavior, 23(6), 467-479. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513802001071

[5] Le camion et la poupée : jeux de singe, jeux de vilain. Odile Fillod. http://allodoxia.odilefillod.fr/2014/07/23/camion-poupee-jeux-singes/

[6] Psychologie is WEIRD. Article Slate. https://slate.com/technology/2013/05/weird-psychology-social-science-researchers-rely-too-much-on-western-college-students.html

[7] Wong, W. I., & Hines, M. (2015). Preferences for pink and blue: The development of color preferences as a distinct gender-typed behavior in toddlers. Archives of sexual behavior, 44(5), 1243-1254. https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-015-0489-1

[8] L’humain est-il un polygame refoulé ? Partie 1/3, l’homme, ce parasite sexuel. Billet de blog de Stéphane Debove, Homofabulus. http://homofabulus.com/homme-est-il-un-polygame-refoule-partie-1-parasitisme-sexuel-monogamie

[9] Rebecca M. Jordan-Young, Hormones, sexe et cerveau, Belin, 2016, 640 p, Trad: Odile Fillod, p 223.

[10] Polydactylie : Blogs Le Monde, 2019. Les étonnantes capacités motrices de mains à six doigts. https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2019/06/04/les-etonnantes-capacites-motrices-de-mains-a-six-doigts/

[11] Buss, D. M. (1995). The future of evolutionary psychology. Psychological Inquiry, 6(1), 81-87. https://labs.la.utexas.edu/buss/files/2015/09/future-of-evolutionary-psychology-1995.pdf

[12] Inné, acquis, déterminisme et politique. Billet de Blog Ce n’est qu’une théorie. https://cenestquunetheorie.com/2018/03/10/societe-3-inne-et-acquis-determinismes-et-politique/

[13] Shea, N. (2012). New thinking, innateness and inherited representation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1599), 2234-2244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385690/

Article reproduit avec l’aimable autorisation de l’autrice, publié originellement sur Ce n’est qu’une théorie