Il y a très (très) longtemps que j’avais prévu d’écrire (et annoncé) cet article. Depuis 2014, année d’ouverture de mon blog, en fait. Je ne l’ai pas fait par manque de temps…. Et parce que j’avais d’autres articles à écrire. Aujourd’hui, je le fais enfin. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’entre temps, j’ai pas mal changé d’avis sur la problématique et ses enjeux. Du coup, je risque d’amener la réflexion au-delà de ce qu’elle devait être et donc de tirer une conclusion différente du message que je souhaitais initialement transmettre, et qui transparaissait dans le titre que je vais garder à savoir « L’évolution neutre en croisade contre l’adaptationnisme ».

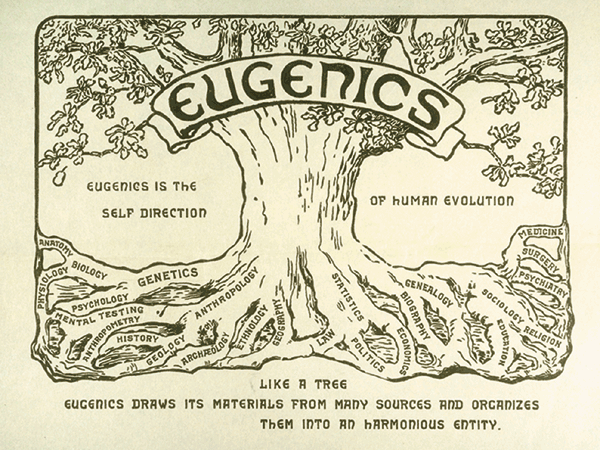

Peut-être qu’il convient de faire une parenthèse sur ce qu’est l’adaptationnisme, pour s’assurer qu’on se comprend tous bien. Cette critique a été initiée par Gould et Lewontin (1979) qui qualifiaient les hypothèses des chercheurs en biologie de l’évolution de « just-so stories », d’histoires pour enfants. Je désigne ici par adaptationnisme le fait de partir de l’hypothèse qu’il y a des causes adaptatives aux traits qu’on observe chez les êtres vivants, et de chercher quelles pressions de la sélection naturelle sont derrière l’évolution de ces traits. Un des corolaires de cette hypothèse est que ces traits sont au moins en partie « codés en dur » dans l’ADN. Ces pressions de sélection pourront être simples et directes (trait qui augmente directement la valeur sélective) ou le résultat d’une sélection sexuelle (trait qui procure de meilleures chances de trouver un partenaire).

Lorsqu’on cherche à expliquer l’évolution d’un trait, il y a des explications alternatives à ces pressions de sélection directes, qui sont disponibles. On peut lister la dérive génétique (les effets stochastiques et contingents qui tuent ou permettent à des individus de survivre indépendamment du caractère avantageux ou désavantageux de leurs caractéristiques propres) ou les reliquats, qui sont des traits ayant évolué par sélection naturelle dans un passé lointain, et sur lesquels les pressions de sélection sont devenues tellement faibles que les effets de la dérive prédominent (typiquement, l’appendice intestinal chez l’humain). On peut aussi avoir des traits qui n’ont tout simplement jamais évolué jusqu’à l’optimum théorique, parce l’environnement change trop vite pour que ce soit possible. Si l’environnement change de manière assez régulière, les prédictions sur l’optimum ne seront d’ailleurs pas les mêmes (la sélection dite hétérogène sélectionne de la plasticité, c’est-à-dire une flexibilité des phénotypes). Il y a aussi des traits que l’on qualifiera de by-products (sous-produits), des traits dont l’évolution est circonstancielle à l’évolution d’autres traits, qui eux sont sélectionnés d’une certaine manière. Par exemple, un gène -dit pléiotropique- a des effets sur deux traits, A et B, et la sélection que le gène subit à cause du trait A change la valeur du trait B. L’adaptationnisme se caractérise par le fait de privilégier les explications qui usent de pressions de sélection directes en premier recours. Les explications de type dérive, reliquat ou by-product ne seront utilisées qu’en dernier recours à défaut de disponibilité d’explications directes, et pour le by-product, plutôt quand on a une connaissance fine des déterminismes génétiques en jeu (ou alors en invoquant un coût physiologique qui forcerait un compromis évolutif mais qu’il sera difficile de démontrer).

Ce que je voulais défendre, au départ, c’était, donc, l’adaptationnisme. Si je reprends les notes que j’ai gardées voici ce que je voulais défendre (NB : stochastique et déterministe ont ici les acceptions correspondant à celles qu’on utilise quand on parle de modèles déterministes vs stochastiques en génétique des populations) :

On reproche à l’adaptationnisme de se concentrer sur la sélection naturelle, et de négliger les autres composantes de l’évolution, en particulier la dérive génétique. Mais ce serait un peu comme reprocher aux physiciens de se concentrer sur la gravité pour tenter de comprendre le mouvement d’une balle, et de négliger les coups de vents. On néglige les coups de vent car ils sont stochastiques et imprévisibles, et on se concentre sur ce qui est déterministe et donc compréhensible.

Si vous trouvez cette comparaison pertinente, alors c’est vraiment que la suite de cet article mérite d’être écrite, car elle ne l’est vraiment pas. Je soupçonne qu’à défaut d’être utile pour tous les chercheurs, il le sera au moins pour leurs étudiants. A l’époque, ce paragraphe faisait sens pour moi aussi, je n’y voyais rien à redire. Logique et évident. Et je n’étais pas trop mauvaise, hein, j’ai quand même majoré dans un des masters en évolution les plus courus de France. Donc soit il y a un problème dans la manière dont on y délivre les diplômes, soit je ne suis pas la seule à penser ainsi*. Au-delà de cette comparaison, je trouvais que c’était un faux débat, de s’interroger sur l’importance relative de la sélection naturelle et de la dérive, qui me semblait difficilement mesurable. Ainsi, à l’occasion d’une discussion sur le sujet, j’écrivais :

En biologie de l’évolution, avec la révolution anti-adaptationniste, il y a un pseudo débat sur « la part de l’évolution due à la sélection naturelle versus due à la dérive ». On débat pour savoir ce qui est « déterminé/iste » (sélection naturelle) ou pas (dérive) […]. Alors que dans ce débat, pour le coup, je ne suis même pas sure qu’on puisse mesurer « la part de variations imputable à la dérive » versus « la part de variations imputable à la sélection naturelle » (ou en tous cas, pas de manière globale… peut-être pour un trait en particulier, mais il faudrait y réfléchir…).

Autrement dit, s’intéresser à la dérive serait une perte de temps, ne serait-ce que parce que ce n’est pas vraiment possible de tester son impact sur l’évolution de la plupart des traits. Si je présente mes propres arguments, évidemment, c’est pour mieux les démonter. Il y a au moins deux grands problèmes qui rendent non pertinente mon argumentation ci-dessus, qui compare l’évolution d’un trait, et la cinétique d’une balle qu’on a lancée. Le premier porte sur les objectifs et la méthodologie que l’on se donne, quand on étudie la sélection naturelle (/le mouvement d’une balle). Le second, c’est qu’on oublie souvent la plasticité des traits. Présentés comme ça ces éléments peuvent paraître assez flous, alors développons.

- Les objectifs et la méthode

Dans mon exemple de la cinétique d’une balle, l’objectif implicite serait de comprendre non le mouvement de la balle, mais la gravité elle-même. Ça a du sens de se focaliser sur la sélection naturelle lorsqu’on veut comprendre comment elle procède, mais pas lorsque l’on veut comprendre l’évolution d’un trait en particulier. Au contraire, lorsque l’on souhaite comprendre l’évolution d’un trait en particulier, nous devons nous interroger pour savoir dans quelle mesure les différents facteurs (sélection et dérive en particulier) participent à l’évolution du trait : il serait en fait fallacieux de considérer d’emblée que les effets stochastiques et non mesurables sont négligeables, sans même l’avoir testé auparavant. J’avais un a priori implicite (c’est-à-dire inconscient), en fait, qui consistait à penser que c’était toujours la sélection naturelle qui avait un effet fort, tandis que la dérive avait forcément un effet faible, ce qui me permettait d’être à l’aise avec le fait de négliger la dérive. Nous avons tendance à considérer d’emblée que l’effet de la dérive est sans doute négligeable pour la plupart des phénotypes que nous observons, dès lors que ces phénotypes sont fréquents. Mais c’est lié à une perception erronée de l’ampleur possible des effets de la dérive. Ainsi, à l’échelle des séquences, des travaux de recherche très poussés sont menés pour comprendre les fonctions de l’ADN dit poubelle et des introns, alors que la fraction des nucléotides qui est sujet à une sélection conservatrice dans le génome des mammifères n’est en réalité que de… 6 à 9% (Koonin, 2016)!

Techniquement, il est certain que pour chaque trait, il y a au moins un peu de dérive (une taille de population infinie, qui est le critère pour que la dérive soit nulle, n’existant pas, et les très grandes populations étant techniquement fractionnées), quand il n’est pas sûr du tout qu’il y ait un différentiel de valeur sélective. C’est donc en fait l’évolution neutre (= les traits observés sont le résultat de la dérive) qui devrait être l’hypothèse nulle (Koonin, 2016), et avant de chercher une explication par la sélection, nous devrions commencer par démontrer que poser une hypothèse adaptative est nécessaire pour expliquer le trait (sinon, on manque de parcimonie) et bien garder en tête que si rôle de la sélection naturelle il y a, ce dernier peut tout à fait être tout à fait mineur. Plus précisément : l’hypothèse nulle c’est qu’une séquence se propage de manière purement aléatoire du moment qu’elle n’est pas assez délétère pour être efficacement purgée par la sélection, et non qu’elle est là parce qu’elle est avantageuse (pour bien comprendre, lire absolument Koonin, 2016, Splendor and misery of adaptation, or the importance of neutral null for understanding evolution).

Les enjeux sont de taille dans la mesure où des fonds importants sont alloués à des recherches pour comprendre « les causes adaptatives » non seulement des séquences, mais également des phénotypes (on cherche le pourquoi plutôt que le comment ils ont évolué), sans que les données ne soient encore disponibles pour savoir si effectivement, en réalité, on a besoin de ces hypothèses. Besoin, au sens statistique : il se pourrait bien que nous fassions une énorme sur-paramétrisation des modèles explicatifs. Evidemment, une critique de l’adaptationnisme ne peut s’arrêter à cela : quand je pense au fait que les oiseaux ont des ailes qui leur permettent de voler, ou les girafes un cou qui permet d’attraper les feuilles hautes, et tout ce que ça implique comme bénéfices, j’ai du mal à me dire que c’est arrivé purement par dérive. Juste : il faut garder cela en tête a minima dès lors qu’on a affaire à des traits dont l’avantage évolutif n’est pas net et évident, ceux pour lesquels il y a ne serait-ce qu’un début de débat sur les causes évolutives (et dire : « il n’y a pas débat, c’est évident que c’est moi qui ait raison et les autres qui ont tort », n’annihile pas l’existence d’un débat…).

- La plasticité

Je disais en introduction que l’un des corolaires de l’hypothèse selon laquelle y a des causes adaptatives aux traits qu’on observe chez les êtres vivants est que ces traits sont au moins en partie « codés en dur » dans l’ADN. Cela conduit à tester « l’innéité » des traits, pour tester l’hypothèse selon laquelle ces traits sont adaptatifs. L’innéité est un concept qui malgré les apparences est très peu fonctionnel, dont la définition varie énormément d’un biologiste à un autre (Mameli and Bateson 2006). Cependant, les critères par lesquels ont va qualifier un trait d’inné sont généralement le fait que ce trait est présent tôt dans le développement (pas appris, pas acquis), peu labile au cours de la vie de l’individu, et présent chez tous les individus de l’espèce. Cependant, pour sauter du fait qu’un trait présente ces caractéristiques au fait qu’il serait au moins en partie « codé en dur dans l’ADN », il faut mal comprendre la plasticité. Il y a deux dimensions à la plasticité : la plasticité non adaptative, et la plasticité adaptative.

Commençons par la plasticité non adaptative. Le phénotype n’est pas seulement une conséquence du génotype, mais également de l’environnement dans lequel il se produit. C’est ce que l’on va appeler ci-après canalisation. A noter; traditionnellement la canalisation c’est le génotype qui est sensé canaliser ce que va devenir le phénotype dans un environnement donné, mais justement, je cherche à montrer qu’on peut renverser la perspective, et qu’on peut également voir l’environnement comme canalisant ce qu’un génotype produit comme phénotype. Je vais donc généraliser le concept pour pouvoir exprimer ce que j’ai à dire avec. Donc : un flamand rose ne serait pas rose, avec un régime alimentaire différent. Ça ne serait pas parcimonieux de se demander quelle pression de sélection conduit le flamand rose à être rose, alors qu’on sait qu’il l’est en dernière instance du fait de son régime alimentaire. Cependant, on peut se demander ce qui fait que dans sa biologie, son régime alimentaire le rend rose. Cela est évident pour la couleur du flamand rose, mais devrait en fait s’appliquer à tous les traits : la taille, typiquement, est extrêmement canalisée par le régime alimentaire. Là où ça devient complexe, c’est que dans un environnement stable, la canalisation conduira toujours au même phénotype. Imaginez que l’évolution d’une espèce se fasse dans cet environnement stable, et qu’une adaptation, la manière dont elle est se développe, physiologiquement parlant, repose sur cette canalisation par cet environnment. Cela sort complètement du paradigme selon lequel le génotype détermine le phénotype. Mais imaginez. La taille des individus d’une population évolue dans un environnement qui canalise la taille d’une certaine manière. Cette taille tend vers un optimum qui est contraint par différentes pressions de sélection (hauteur de la nourriture, balance entre besoins énergétiques et rendement énergétique de cette nourriture, physiologie, sélection sexuelle, etc.). Et puis un jour, l’environnement change et la canalisation par celui-ci saute. Le régime alimentaire est soudainement plus riche en certains aliments, et la taille des individus augmente. Typiquement, c’est ce qui se passe pour l’humain : cela n’a pas de sens de se demander si la taille moyenne de la population occidentale, estimée à, mettons, 1m70 chez les hommes et 1m60 chez les femmes, serait « adaptative », sans prendre en compte cet effet de décanalisation (ou un effet de néocanalisation), qui aura écarté la taille moyenne observée au présent de l’optimum vers lequel elle était sélectionnée pendant toute l’histoire récente de l’humanité. Lorsque nous étudions un trait, nous faisons souvent l’hypothèse qui est que ce trait est à l’optimum. Qu’il a été sélectionné tel quel, et qu’au pire la sélection a juste cessé de le maintenir dans un passé récent (donc qu’il pourrait s’éloigner de l’optimum lentement, par la dérive, au bout d’un certain délai). En réalité, dans un environnement changeant ou ayant récemment changé, c’est une hypothèse risquée… c’est une hypothèse risquée, en plein milieu d’une sixième extinction de masse avec des écosystèmes récemment bouleversés (y compris le nôtre). Les enregistrements fossiles et la phylogénie peuvent pallier à ce problème, dans la mesure où la présence à l’identique d’un trait dans plusieurs phyla apparentés vivant dans des environnements différents indique que ce trait est stable d’un environnement à un autre, mais cela implique qu’il faut vérifier cette stabilité phylogénétique et historique avant de chercher une explication adaptative à la valeur de ces traits, et être particulièrement vigilant dès lors que l’on va étudier des traits qui ne sont présents que chez une seule espèce ou sous-espèce (autapomorphies de bout de branche). Cette grenouille est-elle verte parce que cela procurait un camouflage à ses ancêtres dans son environnement chargé d’algues, ou est-elle verte parce que son alimentation la rend verte, et par chance, cela lui procure un camouflage ? C’est la toute première question, bien avant de se demander si sa couleur verte est une adaptation qui protège contre les prédateurs ou si c’est une adaptation qui permet de mieux chasser ses proies (considérer par défaut que c’est une adaptation et chercher laquelle est adaptationniste).

La plasticité adaptative, ensuite. Je qualifie de plasticité adaptative une plasticité qui a été sélectionnée par l’évolution. Les modèles prédisent qu’un trait évolue vers la plasticité dans des environnements morcelés (hétérogènes) ou changeants, et vers un déterminisme plus figé dans des environnements stables et continus. La couleur du caméléon est une plasticité adaptative : des traits spécifiques ont évolué qui lui permettent de changer de couleur en fonction du contexte, ce qui lui permet de se camoufler. Il existe différentes formes de plasticité adaptative, avec des flexibilités variables. On parle d’acclimatation lorsque qu’un organisme vivant voit ses traits changer ou se développer de manière adaptée à changement durable de son environnement. Les changements physiologiques importants que subissent les saumons lorsqu’ils passent de l’eau douce (où ils naissent) à l’eau salée (où ils vivent) sont par exemple de l’acclimatation. On peut citer les effets parentaux, plus souvent des effets maternels, qui résultent de la canalisation du développement dès les premiers stades de la gestation, en fonction des conditions environnementales dans lesquelles elle se produit. C’est une forme de plasticité qui ne permet généralement plus de changement important dans le cours de la vie de l’individu. On peut enfin citer l’accommodation, qui à l’inverse est une plasticité forte, qui permet de multiples changements et adaptations au cours de la vie de l’individu. On connait très bien l’accommodation de l’œil, qui permet de voir alternativement à courte distance et à longue distance, mais on peut également citer l’exemple de la chèvre de Slijper (extrait wikipédia issu du lien ci avant) :

La chèvre de Slijper est née avec une paralysie congénitale de ses pattes avant, de sorte qu’elle ne pouvait pas marcher à quatre pattes. Elle a réussi à se déplacer en sautillant sur ses pattes arrières, un exemple d’accommodation comportementale qui a conduit à une accommodation morphologique. Quand la chèvre est morte à l’âge de 1 an, Slijper l’a disséquée et a publié une description de sa morphologie altérée, qui comprenait des changements dans les os des pattes postérieures, la forme du squelette thoracique et le sternum, des changements dans la forme et la force du bassin, développant un ischion anormalement long. Les changements dans les muscles pelviens incluent un fessier considérablement allongé et épaissi dont le point d’attache à l’os a été renforcé par un nouveau caractère, soit une série de nombreux tendons plats. Cet exemple d’accommodation de phénotype montre comment les réponses de développement peuvent modeler la forme d’un nouveau caractère morphologique. Pour la chèvre de Slijper, une nouvelle morphologie ne venait pas d’une série de mutations génétiques, mais de l’expression réorganisée de capacités qui étaient déjà présentes.

Il est intéressant de noter que la plasticité ne correspond pas nécessairement à un déterminisme faible, et qu’elle peut très bien ne pas être réversible à l’échelle de la vie de l’individu. Ainsi, un trait peut répondre à la plupart des critères d’innéité (être présent tôt dans le développement, donc ni appris, ni acquis, ne pas être labile au cours de la vie de l’individu) et pourtant être plastique, pas « codé en dur dans l’ADN » avec toute les implications sous-jacentes qui sont comprises lorsque l’on utilise habituellement cette expression, à savoir… la non plasticité. Reste le critère d’après lequel la valeur du trait est à l’identique chez tous les individus de l’espèce : la probabilité est plus faible, car si un trait est plastique de manière adaptative, c’est parce que l’environnement est assez changeant pour que cette plasticité soit au moins parfois avantageuse (d’autant plus que la plasticité à un coût, un être vivant plastique est meilleur «généraliste », mais moins bon « spécialiste », jack of all trades, master of none, les modèles prédisent qu’il perd face à un compétiteur plus spécialisé, dans un environnement stable). Cependant, ce critère peut bel et bien lui aussi être vérifié sans qu’un trait soit adaptatif, dès lors que l’espèce est réduite à une seule population ténue, ou plusieurs populations très spécialisées vivant dans des environnements très similaires.

On comprend bien qu’il serait hasardeux d’étudier le caractère adaptatif et les conditions d’émergence de tel ou tel trait sans vérifier et prendre en compte la plasticité de ce trait. D’abord parce que cela atténue l’argument selon lequel caractériser l’innéité est un test fiable du caractère adaptatif d’un trait, et ensuite parce que la plasticité elle-même, peut être adaptative (pour mieux comprendre, éventuellement lire Shea, 2012, qui exprime la même idée mais en des termes un peu différents).

- Conclusion

A tout cela, d’aucuns pourraient répondre : peu importe. Que oui, tant que l’on ignore les déterminismes génétiques fins sous-jacents à ces phénotypes que l’on étudie, nous n’avons pas tellement le choix, que nous devons bien nous satisfaire d’explorer ce qui peut l’être, et que considérer que ces traits sont des adaptations c’est une hypothèse de travail, qu’elle sera testée dans le futur, que c’est ainsi que fonctionnent les sciences. Cependant, je pense que les hypothèses de travail que l’on s’autorise à ne tester que plus tard doivent être raisonnables, ou en tous cas qu’il faut garder à l’esprit tout ce qui précède, pour ne pas surévaluer le niveau de crédence qu’on donne à ses modèles explicatifs. A l’heure actuelle, un niveau de crédence très élevé est donné à de nombreuses hypothèses qui évoquent la sélection naturelle, sans qu’aucune des hypothèses de travail évoquées ci avant (effet de la dérive, effet de la plasticité, constance du trait dans les taxons apparentés, possibilité de dé ou néo canalisation, etc.) n’aient encore été vérifiées. Prendre conscience de ces limites est nécessaire pour réévaluer la confiance que l’on donne à ces résultats. En ce qui me concerne, le niveau de confiance que je donne aux travaux qui n’abordent même pas les limites sous-jacentes à ces hypothèses de travail, ou ne se donnent pas la peine de justifier un minimum ces hypothèses de travail, est bien plus faible que celle que je leur donnais quand je n’avais pas ces limites en tête.

Par ailleurs, c’est par facilité, que nous partons de l’hypothèse que la plupart des traits sont en premier lieu des adaptations directes, et qu’il ne convient de chercher des explications alternatives qu’en dernier recours. Je l’ai constaté dans mes propres travaux : parce qu’elles sont plus simples à étudier, nous nous bornons à confronter des hypothèses qui sont toutes adaptatives. Et encore, comment ! Dans les travaux sur les conflits d’allocation des ressources parentales que j’ai étudiés durant ma thèse, j’ai constaté que les auteurs testent une prédiction pour une hypothèse explicative sans toujours vérifier si cette prédiction n’est pas également compatible avec les hypothèses alternatives. Il y a une tendance à «accumuler les éléments en faveur de » plutôt qu’à réellement chercher à départager, à mettre les hypothèses ‘en danger’. Ces pratiques sont-elles suffisamment rigoureuses ? Au vu des éléments précités, je ne pense pas. C’est à mon avis tout un changement de paradigme épistémologique que nous devrions mener pour améliorer la qualité de nos travaux. Plutôt que d’attendre passivement que les données tombent du ciel pour remettre en causes nos hypothèses adaptatives en les confrontant à des hypothèses alternatives non adaptatives, nous devrions nous donner les moyens de réfléchir à comment on pourrait les produire, ces données, ou à comment on pourrait être plus rigoureux. Je ne prétends pas avoir les solutions à moi toute seule, mais un bon début serait d’intégrer des sessions d’épistémologie de la biologie évolutive dans nos congrès, au moins pour favoriser une prise de recul (nous n’avons aucune formation à l’épistémologie et nous mettons en place nos méthodologies de manière exploratoire, en naviguant à vue, et c’est vraiment un gros problème à mon avis), et se donner les moyens d’y réfléchir.

Enfin, le fait qu’une hypothèse soit ou non ‘satisfaisante’, c’est-à-dire raisonnable d’un point de vue scientifique, dépend en réalité d’enjeux pratiques. On peut s’autoriser à négliger les coups de vents pour lancer les clefs depuis un balcon à quelqu’un en dessous, on ne le peut pas lorsqu’il s’agit de lancer une sonde spatiale. Pour mieux appréhender ces enjeux, on pourra par exemple trouver une critique de l’adaptationnisme appliquée à la recherche sur le cancer dans Arnal et Col. (2015), mais une illustration pratique sera également abordée et développée dans un 2e volet, qui porte sur le cas d’école qu’est la psychologie évolutionniste.

*J’avoue ça c’est juste un pavé dans la marre pour augmenter l’audience ;p

Merci à Odile, Gaël, Lucie, Sylvain, Valentin, Clément, Tazio, Marlon, Rym, Arnauld, et celleux que j’oublie certainement pour les discussions critiques, relectures, et apports qui ont énormément contribué à la qualité du présent article.

Références

[1] Gould, S. J., & Lewontin, R. C. (1979). The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, 205(1161), 581-598. http://www.zoologie.bio.lmu.de/teaching/vorlesungen/gould_lewontin_1979.pdf

[2] Koonin, E. V. (2016). Splendor and misery of adaptation, or the importance of neutral null for understanding evolution. BMC biology, 14(1), 114. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5180405/

[3] Mameli, M., & Bateson, P. (2006). Innateness and the sciences. Biology and Philosophy, 21(2), 155-188. http://joelvelasco.net/teaching/2890/mamelibateson06-innateness.pdf

[4] Accomodation phénotypique, article wikipédia en français. https://fr.wikipedia.org/wiki/Accommodation_ph%C3%A9notypique

[5] Shea, N. (2012). New thinking, innateness and inherited representation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1599), 2234-2244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385690/

[6] Arnal, A., Ujvari, B., Crespi, B., Gatenby, R. A., Tissot, T., Vittecoq, M., … & Missé, D. (2015). Evolutionary perspective of cancer: myth, metaphors, and reality. Evolutionary applications, 8(6), 541-544. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eva.12265

Article reproduit avec l’aimable autorisation de l’autrice, publié originellement sur Ce n’est qu’une théorie